|

Публикация

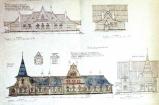

Станция Царский Павильон. Паровозный сарай на два стойла.Станция Царский Павильон. Паровозный сарай на два стойла. г. Пушкин, Павильон Урицкого, 1 лит. БВ

1911 г. - статья Ю. Новосельского "Депо станции Царский Павильон" 1912-13 гг. – (по картам реконструкции станции, добавил )

см.

Цифры на фронтоне “1903” появились в конце 20 в. и соответствуют дате образования станции Царский Павильон. На виден центр фронтона до створки второй двери и два изолятора для электропроводов вместо даты.

Рядом был расположен построенный одновременно Вагонный сарай на два стойла. Это два разных объекта, первоначально не связанные между собой. На видно, что к Паровозному сараю на два стойла ещё не проложены пути. Огороженная территория Путевого ремонтно-механического завода № 3 (будущий ) и отдельные здания паровозного и вагонного сараев хорошо видны на аэросъёмках и

Из других построек на территории станции сохранился только : Академический пр. 35 б, лит. А.

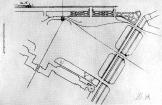

* - длинное здание З -"вагонный сарай", короткое К -"паровозный сарай" (неокончен) -даже путей нет (добавил ) ** - Красная стрелка - "вагонный сарай", зелёный крест - "паровозный сарай", и они изолированы друг от друга. *** - Бывал на этой территории в январе 2017. Там все здания были разукрашены какими-то фантазерами так, что производили впечатление исторических. Но насчет возраста лит. БВ сомнений не было у меня... (добавил ) **** - . *5 - «Отсканировав план расширения станции, датированный 1908 годом, я поработал с ним - убрал всё то, что начальник службы пути и зданий, не оставивший разборчивой подписи, зачеркнул как требующее перестройки или ликвидации (довольно много!). В результате на рисунке осталась станция Царский Павильон в своём "целевом" состоянии на 1908 год» . *6 - 1943 .

В 1851 г. император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Варшава. Полностью строительство дороги завершилось в 1862 г., но участок от столицы до Гатчины длиной 42 версты с одной промежуточной станцией был создан в первую очередь: движение поездов открылось 1 ноября 1853 г. - позднее Царскосельская (Александровская), находилась на 20 версте от столицы вблизи деревни, примыкающей к самому концу Александровского парка. Императорские поезда стояли и обслуживались при Варшавском вокзале Гатчины, там же работала мастерская по ремонту подвижного состава.

Николай II задолго до коронации, практически сразу после смерти отца – императора Александра III, окончательно переезжает в Александровский дворец, «в свои старые комнаты». Вслед за императором в Царское Село фактически перебирается и Двор. Император предпочитал всем видам транспорта железную дорогу и распорядился построить от ст. Адександровская отдельную ветку к северной границе парка, максимально близко к Александровскому дворцу. В казну выкупаются земли Кузьминского сельского общества, крестьяне которого поставляют песок для строительства железной дороги.

Одновременно заказазывается строительство императорского поезда, которое проходило в 1894-96 гг. в . Проект Высочайше одобрен в Петергофе 30 июня 1895 г. ( РГИА, ф.350, оп.44, д.773, л.1; РГИА, ф.350, оп.44, д.773, л.5).

Летом 1895 г. рядом со слободой Большое Кузьмино возводят деревянный павильон с крытой платформой длиной 100 саж. и шириной 4 саж, от которого до Александровского дворца было чуть больше версты (см. ).

!6 сентября 1895 г. был Высочайше утверждён " вдоль дороги, ведущей к павильону соединительной ветви Варшавской железной дороги и возле вновь строющихся казарм Собственного Его Величества Конвоя и Сводно-Гвардейского батальона".

За лето 1895 г. от ст. Александровская Варшавской ж.д. была проложена первая ветвь длиной 2,6 версты (2,8 км) и вторая ветвь от 18 версты Варшавской дороги до соединения с первой веткой длиной 1,4 версты (1,5 км). Подтверждающими документами могут служить сделанные в июне - августе 1895 г. снимки, хранящиеся в архиве , которые внимательно проанализировал в 2008 г. с выездом на место и дал свои подписи (подробности см. )

По случаю прибытия первого поезда с царем и царицей осенью готовили торжественную церемонию. Кузьминское сельское общество в составе 123 домохозяев из 180 находящихся в обществе решением от 08.09.1895 г. определило: устроить встречу у павильона в первый приезд Их Императорских Величеств в Царское Село по вновь выстроенной ветви от Варшавской железной дороги и поднести икону в серебряном окладе и хлеб и соль на серебряном блюде, для чего употребить на расход из общественных доходов до 250 руб. . Листов 12. Крайние даты: 07.09.1895-12.09.1895

До этого ни один царь не позволял себе иметь отдельную железную дорогу. Императорские поезда доставляли по ней царя и его семью в Гатчину и СПб, по ней же приезжали в Царское Село европейские монархи.

В 1896 г. павильон был расширен. Проектный чертеж перестройки датирован 26 июля 1896 г. и утвержден 9 августа.

Одна дорога от площади проходила по современной Липовой аллее к Белой башне и далее к Новому (Александровскому) дворцу. Вторая шла вдоль казарм Собственного Е. В. конвоя и сводно-гвардейского батальона (современный Академический проспект). Позднее невдалеке построили деревянные казармы 1-го железнодорожного полка.

Частое движение императорского поезда по Варшавской линии доставляло железнодорожникам немало хлопот. Согласно инструкции товарные поезда должны были прекратить движение за три часа до отправления поезда, а пассажирские – за час. Кроме того, при подаче императорского поезда к вокзалу СПб-Варшавский пассажирские поезда ставили к запасным платформам и пассажиров не допускали к ним до отправления императорского поезда. Это послужило одной из причин создания персональной ветви и вокзала.

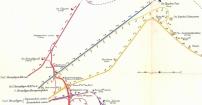

7 января 1900 г. Николай II издал Указ об создании при министерстве путей сообщения комиссии по сооружении Третьего пути от Императорского вокзала до павильона в Царском селе. Под председательством инженера путей сообщения В. В. Салова комиссией осуществлялось техническое и хозяйственное руководство строительством. Общее руководство было возложено на инженеров путей сообщения Н. С. Островского и С. А. Штольцмана. Работы выполняла за счёт казны частная компания Общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, при участии 1-го железнодорожного батальона. Этот путь начинался от специально построенного вокзала "Санкт-Петербург Императорский" (ныне называемый ), расположенным рядом с современным Витебским вокзалом. Главный фасад павильона в неорусском стиле ориентирован на Введенский канал, с которого и был подъезд. Мосты и Боровую улицу по Императорскому пути сохранился в первозданном виде.

Фотограф М. К. Белявский был приглашен для осуществления фотосъемки в процессе проведения строительных работ. По окончании работ было выпущено 20 роскошных "Сооружение Императорского пути между С. Петербургом и Царским Селом. 1900-1901", из которых первый экземпляр члены правления Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги торжественно вручили императору Николаю II.

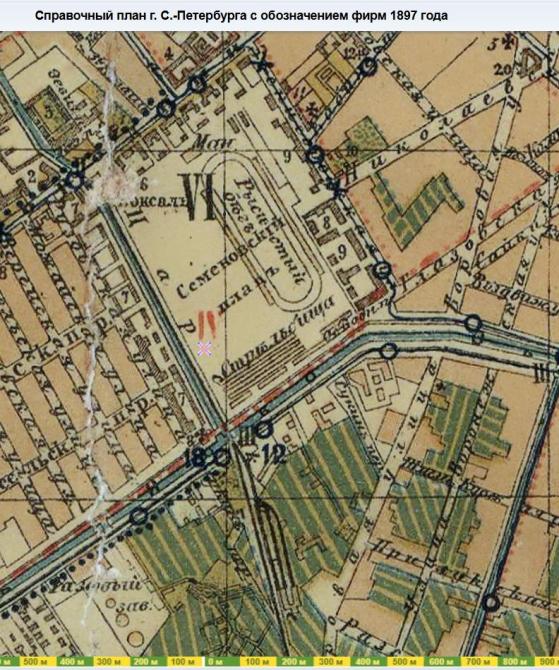

Одноколейный путь длиной в 21 версту был построен за гигантскую по тем временам сумму 4 164 621 руб. 03 коп. (в это же время за постройку эскадренного броненосца "Цесаревич" было уплачено 11,4 миллиона рублей). На были нанесены: деревянный вокзал с платформой длиной 200 м (в т.ч. 100 м крытая), 2 казармы железнодорожного батальона с вспомогательными службами, паровозный поворотный круг диаметром 20 м, сторожевые и стрелочные будки, железнодорожные пути с 4-мя стрелочными переводами. Станция имела размеры: 350 м в длину и 180 м по ширине (за ось симметрии берется вокзал). На более поздних картах станция в Царском Селе называлась «Царский павильон».

В 1905-06 гг. архитектором Царскосельского Дворцового правления Сильвио Данини был составлен проект расширения площади перед вокзалом. В 1905-07 гг. была расширена дорога к павильону, в 1908-09 гг. она была вновь переустроена с устройством шоссе. В 1907 г. построена отдельная товарная платформа.

Вплоть до 1908 г. работы по техническому обслуживанию и ремонту императорских поездов проводились на открытом воздухе. В связи с планируемым переводом ремонта паровозов и вагонов со ст. СПб-Варшавской на ст. Царский Павильон в 1908 г. разработали всей станции. Проезжая дорога Б. Кузьмино — Александровская пересекалась 7 железнодорожными путями, поэтому её предполагалось перенести севернее, за пределы станции. В дальнейшем от плана переноса дороги решили отказаться. Был усовершенствован поворотный паровозный круг, количество стрелочных переводов достигло 21, старые казармы были расширены и построены новые, увеличилось число вспомогательных сооружений, появились новые платформы. Были построены деревянные Вагонный и Паровозный сараи..

Вид станции в 1910 г. представлен на . На дорогу пересекают только 4 пути. После пожара в январе 1911 г. было принято решение построить новое здание Императорского вокзала в камне. На время проектирования в феврале того же года был возведен небольшой временный павильон, выполненный в стилистике старого. Из комплекса сооружений старой станции после пожара сохранились казармы

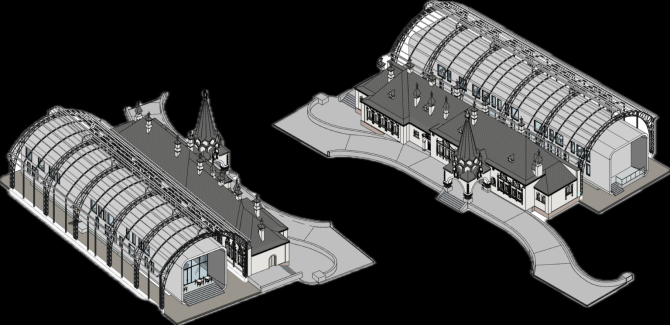

Проектирование и строительство производились чрезвычайно быстро. Первый из сохранившихся комплектов чертежей нового Императорского вокзала датирован 9 марта 1911 г. При проектировании был изменен план станции, для здания вокзала было выбрано новое, более ровное место. Перед зданием вокзала было запланировано строительство комплекса казарм Железнодорожного полка. Разборку старой платформы и строительство дебаркадера завершили к осени 1913 г. Дебаркадер, стилистически не поддерживавший «древнерусский» облик вокзального павильона, перекликался с ним ритмом и членением арок. Его финальный облик отличается от проекта 1911 г. Вместо каменных столбов между арками были установлены металлические колонны, световые фонари не были сооружены. Открытый с одной стороны дебаркадер перекрывал две платформы: основную и промежуточную, разделявшую пути.

В этот период было завершено оформление территории вокзала. Подъездная дорога была вымощена булыжником, высажены ели вдоль дороги, у восточного и западного фасадов, и установлена декоративная дорическая колонна с двуглавым орлом наверху – у восточного фасада здания.

В 1911 г., одновременно с перестройкой вокзала, Паровозный и Вагонный сараи были построены из красного кирпича, поставляемого на всю станцию ижорскими заводчиками (Тырлов, Трифанов и др.). Работы были закончены к 300-летию Дома Романовых.

1-й железнодорожный батальон 2 октября 1909 г. был развёрнут в полк, а 6 мая 1915 г. наименован Собственным Его Императорского Величества железнодорожным полком и причислен к Лейб-гвардии. Солдаты не оценили такую заботу и по-революционному повёли себя в 1917 г.: 02.03.1917 - личный состав полка, получив сведения о Февральской революции в Петрограде, взбунтовался. Солдаты убили двух офицеров полка и ушли строем в Петроград, где присоединились к восставшим. командированы в распоряжение фронтовых начальников военных сообщений.

В Первую Мировую войну Царский павильон использовался для доставки раненых в развёрнутый в Феодоровском городке госпиталь.

В 1915-17 гг. императорский поезд стал одной из постоянных резиденций последнего русского императора. 22 февраля (7 марта) 1917 г. от платформы станции Царский павильон отошёл поезд, увозя в Ставку императора Николая II — Верховного Главнокомандующего Русской армией. В вагон-салоне императорского поезда 2(15) марта 1917 г. Николай II подписыает свое отречение. Как только 8 марта в Могилёве Николай II сел в поезд, начальник Штаба Верховного Главнокомандующего генерал-адъютант М.В. Алексеев сообщил Государю, что он «лишен свободы». Возвратился поезд в Царское Село 9(22) марта, привезя «арестованного гражданина Романова».

После отречения Николая II его поездами в течение полугода пользовались министры Временного правительства. После прихода к власти большевиков из императорских вагонов сформировали знаменитый поезд Троцкого. Большая часть вагонов царского поезда была утрачена в огне гражданской войны. Уцелевшие вагоны погибли в 1941 г., и сегодня на территории России не сохранилось ни одного из подлинных императорских поездов.

После «отречения» с марта по август 1917 г. Николай II с семьей находился под арестом в Александровском дворце. Специальной комиссией Временного правительства изучались материалы для предания суду Николая II и императрицы Александры Федоровны по обвинению в госизмене. Не найдя свидетельств и документов, Временное правительство постановило отправить Царскую Семью в Сибирь. Осуществление этого решения было поручено Керенскому. 1(14) августа 1917 г. рано утром императорскую семью тайно выводят из главного полукруглого зала Александровского дворца через , и везут к . От платформы вокзала в железнодорожном составе под вывеской «Японская миссия Красного Креста» арестованные бывший Император Николай II с семьей и сопровождающая их свита была отправлена в ссылку в Тобольск. Охрану необычных пассажиров нес отряд особого назначения, насчитывавший 330 солдат и 6 офицеров от трех лейб-гвардейских полков, квартировавших в Царском Селе. Отъезд был назначен на 1 час ночи 1 (14) августа. Вот как описывал этот отъезд бывший царь в своем дневнике: “31 июля — Царское Село. Секрет о нашем отъезде соблюдался до того, что и моторы и поезд были заказаны после назначенного часа отъезда. Извод получился колоссальный! Алексею хотелось спать; он то ложился, то вставал. Несколько раз происходила фальшивая тревога, надевали пальто, выходили на балкон и снова возвращались в залы. Совсем рассвело. Выпили чаю, и, наконец в 5 ч. появился Керенский и сказал, что можно ехать. Сели в наши два мотора и поехали к Александровской станции. Вошли в поезд у переезда. Какая-то кавалерийская часть скакала за нами от самого парка... Красив был восход солнца, при котором мы тронулись в путь на Петроград и по соединительной ветке вышли на Северную железнодорожную линию. Покинули Царское Село в 6.10 утра”. Позднее камердинер Императрицы А. А. Волков вспоминал: “Мы всю ночь в поле (между Царским Селом и станцией Александровская) прождали поезда”. Прозвучавший гудок паровоза обозначил кончину 304-летнего самодержавного строя, с большой помпой отмечавшего своё 300-летие. Вокзал стал немым свидетелем начала большой трагедии России...

Станцию в 1918 г. переименовали в Павильон Урицкого в честь убитого в том же году председателя Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого, тем самым подчёркнув замену одной персоналии - царя Николая II - на другую - товарища Урицкого. Постепенно все корпуса на станции получили адрес по территориальному образованию (признаку). Подробности на эту тему можно прочитать в комментариях 2012 г. к .

Третью ветку после революции разобрали частично и использовали для испытаний в голодные 1920-е гг. новейшего вида транспорта – монорельса. При перемещении вагон удерживаться в вертикальном положении гироскопическим приводом. Это было изобретение отечественного инженера Петра Шиловского. Впервые изобретение было представлено в 1911 г. Монорельс по императорской насыпи проложили в 1921 г.. Планировалась трассировка Петроград – Царский павильон – Александровская – Гатчина. За год проложили 12 верст, ожидавшаяся скорость состава по тем временам была немыслимой – 150 км/ч. Затем работы были неожиданно свернуты – денег катастрофически не хватало.

В 1930-х гг. оставшийся стометровый дебаркадер вокзала окончательно разобрали и демонтировали 2-й и 3-й пути. Рельсы использовали для строительства второго окружного пути в Ленинграде. Остаток «первого пути» от ст. Александровская до Паровозного сарая сохранили.

Во время Великой Отечественной войны станция оказалась на линии фронта и сильно пострадала.

Станция под безграмотным сокращением "Пов Урицк" нанесена на Она была расположена, вероятнее всего, на территории Путевого ремонтно-механического завода № 3 - так в то время назывались мастерские . В паровозном и вагонном сараях организовали Пункт ремонта паровозов, просуществовавший до 1930 г., и после ряда преобразований превратившийся в конце 2000-х гг. в , просуществовавший до 2022 г., когда его начали разрушать в пользу создания очередного жилого комплекса. Появилась угроза сохранности исторического паровозного депо, на основе которого в начале 20 в. создавался этот завод.

Сегодня на месте поворотного паровозного круга — помойка студенческого городка. Намека на железнодорожный путь, казармы железнодорожного полка, будки — нет. И только гордо возвышается над местностью отреставрированный торец Паровозного сарая с цифрами на фронтоне “1903”, напоминая о дате появления станции Царский Павильон.

По материалам: Ю. Новосельский, Энциклопедия Царского Села. . и ряда других источников.

Приводимые ниже фотографии (до чертежей) взяты из "Сооружение Императорского пути между С. Петербургом и Царским Селом. 1900-1901"

* - Чертеж железных стропил сарая для хранения императорских поездов на станции Царский павильон. 19 июля 1906 г.

** - Чертеж внутреннего оконного переплета в торцевой стене сарая для императорского поезда на станции Царский павильон. 1906 г. *** - Чертеж металлических стропил котельной при сарае для хранения императорских поездов на станции Царский павильон. 29 сентября 1906 г. *4 - 1915, 17-18 ноября. Расписание движения поезда от ст. Витебск до ст. Царский Павильон.

*5 - 1916, 2-3 марта. Маршрут следования экстренного поезда от Царского Павильона в Царском Селе до станции Вязьма. *6 - 1912-17 гг. Чины 1-го железнодорожного батальона фотографируются на локомотиве Б.99 у ворот паровозного сарая станции Царский павильон (датировка и редактирование описания - ). В 1862 г. для Варшавской железной дороги на заводе Borsig в Берлине заказали пятьдесят товаро-пассажирских паровозов типа 1-2-0. Локомотивам присвоили серию Б и номера 71-130. Паровоз Б.99, заводской №1329, отправился к заказчику в начале апреля 1862 г. В период с 1878 по 1903 гг. прошёл капитальный ремонт с заменой котлов, установкой закрытой будки и воздушного тормоза Вестингауза, обязательного для всех локомотивов пассажирского парка казённых железных дорог с 1890 г. Локомотивы серии Б оставались в эксплуатации до 1917 г.

* - на табличах три ошибки: 1. Паровозный сарай на два стойла; 2. Станция называлась Царский Павильон; 3. Поезд отправился со ст. Александровская. ** - Современная Липовая аллея ближе к Академическому пр. пребывает в заросшем состоянии и закрыта шлагбаумом. Фото "Галина Груздева 16.02.2017" взяты из (добавил )

Автор собрал информацию из многих источников и попытался выстроить непротиворечивую картину истории станции. Благодарю , и за помощь в работе над публикацией!

В публикации использованы материалы сайта .

Неоконченные стройки Российской Империи.

После многочисленных подражаний Европе и Востоку в начале 20 в. вошло в моду все национальное, русское. По величайшему повелению вблизи Александровского дворца и величественного Царского павильона начали создать архитектурный ансамбль в древнерусском стиле. В 1909 г. Николай II лично указал и отмерил место будущего храма на поляне, прилегавшей к Александровскому парку. был построен в 1910-12 гг. по проекту архитектора В. А. Покровского при участии В.Н. Максимова и стал домовой церковью последних из рода Романовых. Вокруг возвели архитектурный ансамбль домов причта Государева собора, известный как и ; Одно из белокаменных зданий Николай II решил сделать музеем, прославляющим ратные подвиги русского воинства. Для него в 1914 г. была возведена .

Расположение Феодоровского Государева собора и казарм «Государевой стражи» показано на На 1916 г. представлен вид незастроенной площади перед вокзалом. На заднем плане . от Александровского дворца даёт некоторое представление об этой местности.

При участии В.Н.Максимова были реализованы три проекта: Казармы Авиационного отряда (1915, ) - сгорел в 1920-е гг.

Среди озёр и оврагов В.Н. Максимову поручили создать для «Государевой стражи» целую серию грандиозных ансамблей в неорусском стиле со сложной, свободной планировкой, повторяющих «палатные» и «хоромные» композиции древнерусских мастеров. Сохранилось предписание начальника Царскосельского дворцового управления: «Государь неоднократно указывал, что все казармы в Царском Селе должны быть обработаны в русском стиле времени Александра I или Николая I, либо в одном из древнерусских, то есть новгородско-псковском, суздальском или московском». Автору разрешили не считаться с расходами.

В течение нескольких лет архитектор создал проекты новых грандиозных ансамблей, расположенных на площади 15 га:

Шла Первая мировая война и авиация становилась все более грозным оружием. Для защиты Императорской резиденции с воздуха был организован особый Авиационный отряд. Первоначально личный состав размещался в деревянных казармах 1-го железнодорожного полка, поэтому для расселения летчиков и обслуживающего персонала архитектору В.Н. Максимову поручили срочно, за лето 1915 г., построить городок из нарядных деревянных зданий в национальном стиле вдоль Кузьминского шоссе, которое служило взлётной полосой. Здания были разделены по функциональному назначению и каждое из них имело свой оригинальный облик. В общей композиции архитектор, избежав скучной симметрии, создал острый и своеобразный силуэт. Позднее автор запечатлел постройки Авиаотряда на другой своей большой перспективе, изображающей панораму расположения 1-го Железнодорожного полка. Замечательный по своей сдержанной художественности ансамбль Авиационного городка сгорел в 1920-е гг.

На панораме «с птичьего полета», сделанной рукой В.Н. Максимова, изображение казарм Собственного Е.И.В. 1-го Железнодорожного полка, представляет собой древнерусский город, обнесенный силуэтно сложной крепостной стеной. На улицах посада свободно размещены палаты разной этажности и формы с внутренними дворами и башнями. Колокольня на соборной площади стоит несколько в стороне от собора, как будто площадь застраивалась постепенно, а вся планировка лишена регулярного характера. Красочное многоцветье бесконечной живописной вязи стены (зеленые высокие переломные крыши, белый камень, красный кирпич) дополнено золотом шпилей и куполов храма, колоколен и башен, возвышающихся внутри города. Подобным пиршеством форм и красок, бесконечным «перетеканием» объемов отличается лишь один исторический прототип, представляющий из себя сложный комплекс - дворец царя Алексея Михайловича в с. Коломенском (1667-1671). Некое сходство с подмосковным дворцом было уже заложено в здании Царского вокзала, перед которым планировали построить комплекс Железнодорожного полка. Императорские покои вокзала расписаны художником М.И. Курилко подобно росписям в палатах любимого загородного дворца царя Алексея Михайловича. В конце 1916 г. Максимов представил свой грандиозный проект казарм Собственного Е.И.В. 1-го Железнодорожного полка на высочайшее утверждение. Ансамбль был утвержден императором 30 декабря 1916 г., что заверено подписью дворцового коменданта В. Н. Воейкова. Через два месяца в ходе Февральской революции Воейкова объявили одной из самых одиозных фигур царского режима и большая часть деловых бумаг дворцового коменданта в порыве слепой ненависти революционного нигилизма была уничтожена. От великолепного проекта ансамбля Железнодорожного полка осталось только панорамное изображение, план на рабочей синьке и несколько эскизов отдельных сооружений. По материалам

12 комментариев 12 комментариев 1111 просмотров 1111 просмотровДобавил: Риэлтор, 7 Февраля 2025, 17:31

Редактировано: 24 Апреля 2025, 16:24

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house35632.html' target='_blank'>Станция Царский Павильон. Паровозный сарай на два стойла. на Citywalls.ru</a>

Всего 12 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32492

Готовится: 83

Улицы: 2717

Архитекторы: 4171

Посетители

Участников: 5

Гостей: 881

Зарегистрировано: 14596

Всего сегодня: 7928

|

Личный знак нижнего чина с личным № 108. Собственный Е.И.В. Железнодорожный полк.

«Личный знак» - своеобразный военный билет (солдатская военная книжка), при этом выполнял и первоначальную функцию - увольнительного жетона.

(Употребление см. в конце страницы )

КМ - команда машинистов или музыкантов. Надо смотреть штатный состав полка.

Жетон 1915-17 гг. (в публикации: "6 мая 1915 г. наименован Собственным Его Императорского Величества железнодорожным полком и причислен к Лейб-гвардии" )

Ещё один жетон

"В Гатчине дислоцировались 6-я рота железнодорожного полка, она была ответственна за прилегающий к Гатчине участок Балтийской железной дороги: контролировала состояние полотна, мостов, переездов, стрелок и т. д., осуществляла ремонт текущих и строительство запасных веток."