|

Публикация

Мастерская Леонида ШервудаФото - , 28.06.2014.

Мастерская Леонида Шервуда Брюсовская ул., 6 корп. 2 Утраченное здание 1913 г. (или чуть позже) - Леонид Владимирович Шервуд Информация - из статьи Сергея Глезерова "Мастерская на Брюсовской", "Санкт-Петербургские ведомости", 08.05.2009 г. Выпуск № 082

Осмотр руин здания автором публикации показал, что здание построено не из туфа, а из кирпича и облицовано плитами, изготовленными из туфа или бетона.

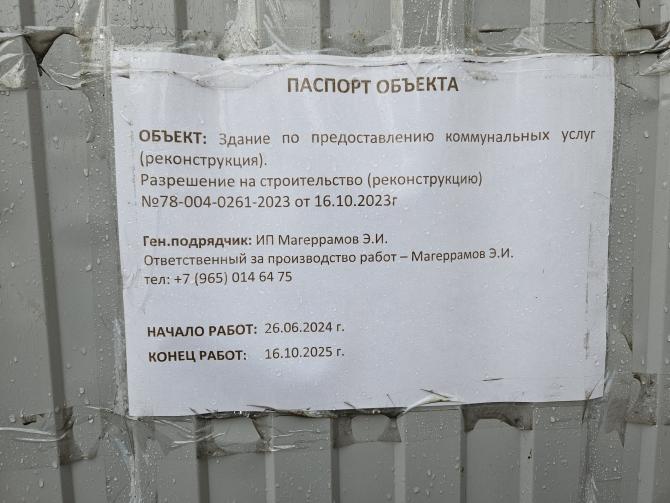

Здание снесено 30 июня 2024 года.

…Среди новостроек у , по соседству с новым на Брюсовской улице, невозможно не обратить внимание на руины довольно необычного старого здания. Новоселам вряд ли ведомо, что эти развалины – не что иное, как остатки творческой мастерской замечательного ленинградского скульптора Леонида Владимировича Шервуда. Своего рода «визитная карточка» его творчества – , уже почти век являющийся одним из символов Кронштадта. Известна его скульптура «Часовой», на территории больницы, носящей это имя. К наиболее значительным произведениям дореволюционного периода творчества Леонида Шервуда принадлежали надгробия писателей Г. И. Успенского и Н. Г. Гарина-Михайловского, известному общественному деятелю Н. Ф. Бунакову на , профессору С. М. Васильеву на . Однако известность и славу принес Шервуду открытый в июне 1913 г., в присутствии государя Николая II, памятник адмиралу С. О. Макарову на Якорной площади в Кронштадте. «Это был единственный государственный заказ, более или менее хорошо оплаченный, после чего я смог купить себе землю и начать строить мастерскую, – писал Леонид Шервуд в своей книге "Путь скульптора". – Мне было тогда 42 года. Раньше я работал в отвратительных мастерских-магазинчиках с низким боковым окном». Именно тогда Леонид Владимирович и обосновался неподалеку от железнодорожной станции Пискаревка, появившейся в том же 1913 г., и , официально открытой в 1914 г., построив здесь дом-мастерскую на пересечении Сазоновской и Ростиславской улиц. Свои названия эти улицы вели от фамилии самого землевладельца и имени его сына. При реконструкции района в конце 1960-х гг. улицы исчезли. (Глезеров С. Е. "Исторические районы Петербурга от А до Я" "Центрполиграф" 2013)

"После смерти Шервуда в 1954 году наследники продали мастерскую скульптору Константину Симуну. «Однако продана была только мастерская, а наша семья продолжала жить в старом дедушкином доме – вплоть до 1964 г., когда началась реконструкция района, – рассказывает Лев Яковлевич (внук Л.В. Шервуда - В.М.). – Практически вся деревянная пристройка 1933 г. пошла на слом – осталась только мастерская. Новую квартиру мы получили совсем рядом – на углу Бестужевской и Замшиной улиц. С тех пор так и живу в этих местах – в двух шагах от моей «малой родины». Что же касается мастерской, то, после того как в 1988 году скульптор Константин Симун эмигрировал в США, она стала бесхозной. Чего в ней только не было – вплоть до пункта приема стеклотары. Затем здание много лет пустовало и разрушалось. Сегодня оно находится в катастрофическом состоянии: видны следы пожара, крыша провалилась, часть стен разрушена." (Из статьи Сергея Глезерова "Мастерская на Брюсовской", "Санкт-Петербургские ведомости", 08.05.2009 г. Выпуск № 082)

Дореволюционное здание мастерской Леонида Шервуда на Брюсовской улице, 6, корпус 2, собираются снести в 2019 году. Взамен нынешний собственник готовится построить здесь новый объект. <...> В 1990-х, по данным «Канонера», здание использовалось под пункт приема стеклотары, а в последние годы заброшено и руинировано. ( kanoner.com 09/04/2019; добавил: )

Дом скульптора Зимой 1942 года нам пришлось перебраться в дом моего деда-скульптора – позвала нас моя двоюродная сестра, которая вскоре уехала, оставив нас с мамой вдвоем. <...> Дедов дом, в котором мы наконец оказались, представлял тогда двухэтажную бревенчатую пристройку к скульптурной мастерской. Отдышавшись, мы с трудом открыли массивную, примерзшую калитку и по нечищеной тропинке прошли к дому. Дверь на крыльце оказалась незаперта, а другая, ведущая в дом, – на замке. Когда мы вошли в коридор, то на нас пахнуло промозглым холодом. На втором этаже, куда вела деревянная лестница, находилась круглая печка, отапливающая обе комнаты, которые относительно быстро можно было прогреть. Дрова, слава Богу, в доме оставались, поэтому, затопив печку, мы стали обживать наше новое (старое) пристанище. На первом этаже находилась кухня с плитой, которую нам также пришлось растопить, чтобы накипятить воды, с трудом набранной из колодца. Колодец неглубокий, сильно замерзший. Во льду – маленькое отверстие, через которое с трудом проходило ведро. Вытащить его, наполнив водой, нам удалось только совместными усилиями! Согревшись водой, вскипяченной в чайнике на плите (буржуйки в доме не было), в которую для иллюзии чайной заварки бросили корки хлеба, и съев немного дуранды, мы стали растапливать печки в комнатах, где собирались ночевать и жить (мы с мамой наверху, а Вера, двоюродная сестра, – внизу, в дедовой комнате). Прогреть их в промерзшем двухэтажном доме с холодными, необогреваемыми коридором и лестницей, сразу, естественно, не удалось, и ложась спать, мы нацепили на себя все что можно! Необходимо отметить, что деревянный дом являлся фактически пристройкой к ранее построенной каменной скульптурной мастерской моего деда Леонида Владимировича Шервуда, известного скульптора, профессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР. Он построил ее в 1913 году на деньги, полученные за памятник адмиралу С. О. Макарову, установленному на Якорной площади в Кронштадте. При мастерской имелись две комнатушки, в которых, непонятно как, размещалась многочисленная семья! В 1933 году, когда дед на конкурсе по случаю 15-летия РКК (Рабоче-крестьянской Красной армии) получил первую премию за бронзовую скульптуру «Часовой», он решил на полученные деньги сделать деревянную пристройку к мастерской, представляющую фактически новый жилой дом. Дед привык все делать сам. Он задумал осуществить двухэтажную деревянную пристройку к мастерской, используя ее в качестве четвертой стены. Судя по всему, надежной связки между ними не было, так как весь коридор и лестница со всех сторон продувались морозным воздухом! При этом входные двери комнат совершенно не были утеплены! Заснуть мы с мамой смогли только лежа на одной кровати, крепко прижавшись друг к другу и накрывшись всем, чем можно! Утром мы смогли осмотреться и воочию убедиться в том, насколько запущен оставленный дедом дом. По сравнению с вавиловской квартирой, где мы провели жуткую холодную зиму в ограниченном кухней пространстве, которое прогревалось буржуйкой, здесь обеспечить тепло стало значительно труднее. Угля не было, да и печка приспособлена только для топки дровами, которых в сарае оставалось немного, и таскать их приходилось на второй этаж. Однако мы с мамой, истощенные до предела, не могли расслабляться и начали обживать дом! Ни голод, ни холод не смогли подавить во мне чувство детского любопытства! В первые же дни я излазал в доме все что можно. Наибольший интерес у меня, естественно, вызывала скульптурная мастерская. Вход в нее находился в самом конце коридора, справа перед выходом на веранду. Он закрывался тяжелой массивной дверью. Снаружи дверь также закрывалась на массивную задвижку, которая была отодвинута. С трудом открыв дверь, я с опаской вошел в мастерскую. Сейчас трудно вспомнить, что вызвало у меня дрожь: жуткий промозглый холод в огромном, размером с трехэтажный дом, помещении, которое венчал стеклянный купол, полумрак или скульптурные фигуры, расположенные на деревянном круге и вокруг него. Честно говоря, вся эта обстановка немного напоминала фрагмент кладбища, поскольку эти фигуры являлись по сути дела гипсовыми копиями в натуральную величину памятников и надгробий, ранее отлитых в бронзе. Покрашенные преимущественно в коричневый цвет, они при слабом дневном освещении через промерзшие стекла купола (окон в мастерской не было) производили зловещее впечатление. С вершины купола свисали массивные цепи с блоком, при помощи которых дед поднимал скульптуры и перемещал в нужное место круга или вне его. Сам круг, имеющий чугунные колесики, по круглому рельсу можно было вращать вокруг своей оси, тем самым поворачивать скульптуры в сторону максимальной освещенности в процессе ваяния. Сейчас этот круг с замерзшими и давно не смазанными колесиками повернуть я не смог. ("Как мы пережили войну. Народные истории" ООО "Издательство АСТ", 2016 ruread.net воспоминания Шервуда Льва Яковлевича)

13 комментариев 13 комментариев 4457 просмотров 4457 просмотровДобавил: Виктор М, 30 Января 2011, 21:19

Редактировано: 25 Декабря 2024, 22:08

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house15731.html' target='_blank'>Мастерская Леонида Шервуда на Citywalls.ru</a>

Всего 13 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32492

Готовится: 83

Улицы: 2717

Архитекторы: 4171

Посетители

Участников: 4

Гостей: 983

Зарегистрировано: 14596

Всего сегодня: 4590

|

29.06.2023: