|

Публикация

Калинкинские Провиантские магазины

Калинкинские Провиантские магазины Фонтанки наб. дом 205х

1799 - архитектором, возможно, был Л.И. Руска (см. комментарии). 1914 - снесено.

Провиантский склад, провиантский магазин - тип общественных казённых сооружений в Российской Империи, склад съестных припасов для войска.

"В 1797-1799 гг. вдоль Армейской улицы ... сооружается двухэтажное каменное здание длиной 128 метров – «сухопутные провиантские магазейны», говоря по-современному, склады." Путеводитель "Морская карта Коломны", автор-составитель - Беляева Г. И. Выпуск библиотеки «Старая Коломна». 2015 г. Армейская улица - это набережная вдоль правого рукава Фонтанки перед провиантным магазином (см. ниже комментарий от 10 Сентября 2022, 09:32)

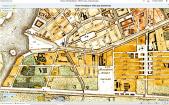

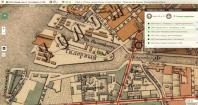

В дальнейшем карта издавалась в 1810 и 1820 гг. На последней показаны построенные к 1820 г. по образцовому проекту В. П. Стасова два однотипных корпуса провиантских складов на Обводном канале (см. ) В 1830 г. А. Савинков публикует «План Санкт-Петербурга". Подарочная надпись: "Его высокопревосходительству Г-ну Ст Петербургскому военному Генерал-губернатору и кавалеру Петру Кириловичу Эсену от издателя». Масштаб 50 сажен в дюйме. На нём литерой Л помечены два здания и не нарисовано другие склады рядом. Эта карта противоречит плану Шуберта 1828 г., на котором нарисовано это множество деревянных корпусов: дровяных складов и амбаров. На плане Савинкова они появляются только в 1838 г. Называли склады по-разному, встречается и такое: «Морские провиантские магазины».

* - возможно, Армейской называлась улица, идущая к мосту через Пряжку? ** - "План каменной кухни полагаемой к построению на берегу между устьями рек Фонтанки и Пряжки. С Петербургский военный Генерал-Губернатор Милорадович М.А. 28 ноября 1821 г. Фасад каменной кухни для варения пищи людям приходящим на комерческих и других судах." *** - "План месту за Калинкиным мостом, где расположены провиантские магазины. Мая 9 дня 1827 года".

1791 г. - "Новый план столичного города и крепости Санкт-Петербурга" Исходный план составлен Х.М. Ротом в 1776 г. 1804 г. - "План столичного города Санкт-Петербурга" выполнен на меди гравером А. Савинковым, служившим в Собственном Его Императорского. Величества Депо карт, созданном по указу Павла I в 1797 г. Карта была отпечатана на листе размером 91x58 см. и затем вручную раскрашена. 1810 г. - План города на русском и французском языках. Размер листа 92x63 см. Гравировал Ал. Савинков. 1820 г. - "План столичного города Санкт-Петербурга" выполнен на меди гравером Александром Савинковым. Карта была отпечатана на листе размером 60x65 см. Масштаб 100 саженей в дюйме. 1830 г. - "План столичного города Санкт-Петербурга" выполнен на меди гравером А. Савинковым. Вверху плана подарочная надпись: "Его высокопревосходительству С.Петербургскому военному Генерал-губернатору и кавалеру Петру Кирилловичу Эссену, от издателя". 1834 г. - "План столичного города Санкт-Петербурга" выполнен на меди гравером А. Савинковым. Размеры карты в оригинале 67x60 см, масштаб 1:18500 Создан путем дополнения плана 1830 года. 1835 г. - "План столичного города Санкт-Петербурга". Автор: А. Савинков. Гравюра раскрашенная акварелью. Размеры листа: 115x65 см. 1838 г - "План столичного города Санкт-Петербурга" выполнен на меди гравером А. Савинковым До этого план издавался в 1804 г. и в 1830 г. Новое издание карты увидело свет в 1834 г. и в 1835 г., а исправленное в 1838. От предыдущих его отличает значительно большая географическая точность.

В 1732 г. в царствование Анны Иоановны на Выборгской стороне были сооружёны два здания провиантских магазинов, одно из них в 1897 г. переделано для нужд Русского хирургического общества, см.. В 1764 г. на Провиантском острове около Нового Адмиралтейства были возведены вдоль берега Невы два кирпичных здания – трехэтажные провиантские магазины, изображённые на плане Рота 1776 г. К 1820 г. по проекту В.П. Стасова возводят два однотипных корпуса , дома 171-173, в которых архитектор практически полностью повторил фасад Запасного склада (сравните и ) и за Стеклянным городком на пр. Обуховской Обороны, 28.

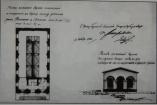

В 1819 г. В.П. Стасов разработал нереализованный проект перестройки магазинов у Калинкина моста, которого сделана в 1838 г. и сохранилась в музее Военной Артиллерийской академии. Проект для двух провиантских магазинов у Калинкина моста. Санкт-Петербург. 1819 г. Стасов Василий Петрович. Фасад, план. Музей ВАА. Вверху надпись: «Высочайше утверждён план и фасад двух магазинов, предполагаемых у Калинкина моста» Проект не был реализован, но, вероятно его решили использовать для строительства в каком-то другом месте.

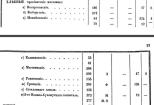

Число магазинов постоянно увеличивалось. Цылов в 1849 г. в разделе "Хлебные провиантские Магазины приводит .

Более подробно их перечислил А. Н. Греч в справочнике Весь Петербург в кармане. СПб., 1851.

"О рассмотрении проекта перестройки пристаней и устройства наб. на новом Сальном буяне у Калинкинских провиантских магазинов". Крайние даты документов: 28.02.1873–12.03.1873 Количество листов: 8. (добавил ) "О содержании нового Сального буяна". Крайние даты документов: 22.02.1873–1873

На справа за забором виден Калинкинский хлебный склад, принадлежащий военному ведомству. Территорию, прилегающую к Калинкинским Провиантским магазинам, иногда называли Малый или новый Сальный буян. На них располагались деревянные сараи Интендантского ведомства.

Сохранился 1821 г. на берегу между устьями рек Фонтанки и Пряжки для варения пищи людям, приходящим на коммерческих и других судах. За устьем р. Пряжка на острове Большой Сальный Буян находился каменный , построенный в 1807 г.

В 1901 г. 9 деревянных складов, каждый длиной 50 сажень (107 м), сгорели. Пожар в деревянном эллинге начался во втором часу дня 1 июня. В самом начале пожара несколько горящих досок, подхваченные ветром, были переброшены через Лоцманский проток на Интендантские сараи и сразу зажгли три из них. Всего сгорело девять деревянных сараев Интендантского ведомства с обозом и запасами муки и овса (и ). книга ". Исторический очерк" Спб, 1903 г.: Подробности см. .

В 1908-1912 гг. был разработан проект реконструкции завода, расположенного на Галерном острове, за счет присоединения территорий под названием Большой и Малый Сальные буяны и двух небольших участков по Лоцманской улице общей площадью около 37 000 кв. м. Начавшаяся 1 августа 1914 г. война нарушила ход выполнения кораблестроительной программы и планы расширения завода. Название его, вместо официально утвержденного - «Адмиралтейский судостроительный и башенный завод», вернулось к первоначальному, поскольку срок готовности на территории Сального буяна отдалялся на неопределенное время. (по материалам: Л. А. Кузнецов. Адмиралтейский судостроительный завод (1908—1926), 1995 г.)

РГА ВМФ. Ф. 403. Оп. 1. Д. 134. О передаче мор. вед-ву участка земли под Калинковским продовольственным магазином в Петербурге для расширения Адмиралтейского судостроительного з-да и о предоставлении военному вед-ву взамен этой территории участков Матисового двора на Охте. 1912-1914 гг. (140 листов) (добавила )  55 комментариев 55 комментариев 2056 просмотров 2056 просмотровДобавил: Риэлтор, 22 Августа 2022, 15:28

Редактировано: 24 Февраля 2025, 22:23

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house33618.html' target='_blank'>Калинкинские Провиантские магазины на Citywalls.ru</a>

Всего 55 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32824

Готовится: 91

Улицы: 2745

Архитекторы: 4204

Посетители

Участников: 3

Гостей: 640

Зарегистрировано: 15091

Всего сегодня: 11372

|

Тайны века щёлкаем, как орехи. 😂

Я вчера попыталась покопаться в адресных книгах различного времени, поискать что-то такое на Матисовом острове, связанное с флотом, но пока ничего подходящего не нашла. Вероятно, Матисов двор - не официально закреплённое в городской топонимике название, под которым фигурировала некая территория, принадлежавшая Морскому ведомству. А "Матисов" в наименовании этого двора происходит, конечно, не от некоего мельника Матиса, а по месту нахождения на Матисовом острове.

И кажется надо искать прежний каторжный двор. 😇

РГА ВМФ

Фонд 166, Опись 1, Ед.Хр.3035 Об отдаче места на Матисовом острове, где был каторжный двор, в ведение конторы правления С.Петербургских запасных магазинов. 1803 г.

Фонд 326, Опись 1-3, Ед.Хр.9166 Двор матисов. Навес. Профиль. Инж. Мочульский1827 г.

Фонд 326, Опись 1-3, Ед.Хр.9165 Двор матисов. Генеральный план. Инж. Валуев1855 г.

Фонд 158, Опись 2-10, Ед.Хр.3545 О построении на Матисовом дворе каменного дома для помещения помощника капитана над Санкт-Петербургским портом, заведующего Новым Адмиралтейством. 1866 г.

Фонд 921, Опись 15, Ед.Хр.47 О постройке на Матисовом дворе каменного дома для помощника капитана над портом. 1866-1868 гг.

Фонд 921, Опись 15, Ед.Хр.46 О постройке на Матисовом дворе каменного дома для помощника капитана над портом. 1866-1869 гг.

Фонд 410, Опись 2-3, Ед.Хр.6318 О передаче Обществу потребителей для моряков (''Бережливость'') помещения в здании Главного адмиралтейства и участка на Матисовом дворе в Петербургском порту для устройства складов. 1881 г.

Фонд 921, Опись 2, Ед.Хр.1178 О ремонте зданий Нового адмиралтейства, Новой Голландии, Матисова двора и Галерного островка. 1903-1904 гг.

Фонд 417, Опись 2, Ед.Хр.1022 О разработке проекта постройки на Матисовом дворе Петербурга ''дома дешевых квартир для офицеров и гражданских чинов морского ведомства''. 1907-1909 гг.

Фонд 921, Опись 2, Ед.Хр.1326 О передаче части Нового адмиралтейства, Галерного островка и Матисова двора в ведение Адмиралтейского судостроительного завода. 1908-1910 гг.

Фонд 403, Опись 1, Ед.Хр.374 О передаче мор. вед-ву участка земли под Калинковским продовольственным магазином в Петербурге для расширения Адмиралтейского судостроительного з-да и о предоставлении военному вед-ву взамен этой территории участков Матисового двора на Охте (???) . 1912-1914 гг.