|

Публикация

Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан

|

| Архитекторы: | Щедрин А. Ф. Косяков Вас. А. Косяков Г. А. |

| Год постройки: | 1831-1833, 1905-1908 |

| Стиль: |

Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан

Санкт-Петербургского купеческого общества

Расстанная ул., 20

Пам. арх. (регион.)

арх. Щедрин Апполон Федосеевич

1831-1833 - главный корпус

1839-1841 - восточный флигель

1842-1844 - западный флигель

акад. арх. Мельников Николай Алексеевич

1879 - расширение и банный корпус,

совместно с арх. Александром Готгардовичем Гронвальдом

1882 - церковь Покрова Пресвятой Богородицы (с покойницкой)

1905-1908 - перестройка

1907-1908 - арх-ры Косяков Василий Антонович, Косяков Георгий Антонович - реконструкция, надстройка

см.

В 1907 архитекторы братья В. А. и Г. А. Косяковы расширили здание и надстроили его третьим этажом, где устроили новый церковный зал на 200 человек

Купеческое общество основало дом призрения на 200 человек после холерной эпидемии 1831 г. Созданному учреждению было дано название "Волковская купеческая богадельня". Землю для строительства пожертвовало Общество Московской Ямской слободы.

Главный корпус был построен архитектором А. Ф. Щедриным. 9 июля 1833 г. митрополитом Серафимом был освящен храм св. Николая Чудотворца, расположенный в верхнем этаже здания.

"В дом принимаются бедные обоего пола, увечные и престарелые, только приписанные к С.-Петербургу, купеческого и мещанского сословий. При этом из мещан имеют преимущество те, которые перешли в это сословие из купечества; принимаются также ремесленники и 10 человек из ямщиков Московской ямской слободы (за пожертвованную от этого общества землю под строение дома). Прошение о приеме на призрение надлежит давать в Комитет Дома (Невский пр., 70) с приложением свидетельства на жительство..., удостоверения от общества, к которому проситель принадлежит, о состоянии и поведии. Сверх положенного числа призреваемых , бесплатно допускаются пансионеры на счет благотворителей и за ежегодную плату вперед по 200 р. в год и 50 р. единовременно... Все призреваемые живут на полном содержании." ("Сборник сведений о благотворительности в Санкт-Петербурге за 1889 г." СПб 1891; )

Богадельня состояла под личным покровительством императора Николая I. После смерти императора в его память Дом призрения расширили до 500 мест и стали официально именовать "Николаевским". Комитет Дома призрения с 1864 располагался в здании Санкт-Петербургского Купеческого общества (собрания) на .

Генеральный план

Дома призрения.

Арх. Щедрин

(ЦГИА СПб ф.513

оп.102 д.884 л.3)1840 г. План двора Николаевского

дома призрения престарелых и

увечных граждан.

Архитектор Академик

В. Штром (л.8-10)1862 г. Планы и фасады галерей,

соединяющих Николаевскую и

Александринскую школы со зданием

Николаевского дома призрения.

Архитектор Академик

В. Штром (л.39-42)1880 г. Фрагмент плана

Николаевского дома призрения.

Архитектор А. Гронвальд (л.97)1880 г. Фасад, план и разрез

новой галереи (л.99-100)1894 г. План двора Николаевского

дома призрения престарелых и

увечных граждан (л.140об-141)

(добавил Lonely Walker)Фото 1908 г.

Фотоателье К. Буллы.До перестройки.

Госкаталог.

(добавил Андрей Агафонов)Фасад Николаевского дома призрения

престарелых и увечных граждан.

?Зодчий?, 1910, Вып. 22, С. 239

(добавил miraru1)«Зодчий», 1910, Вып. 15, С. 168

"Зодчий", 1910, Вып. 15, С. 169.

Фасад часовни и звонницы

"Зодчий", 1910,

Вып. 22, С. 239.План часовни и звонницы

"Зодчий", 1910,

Вып. 22, С. 239."Зодчий", 1910, Вып. 22, Л. 20

(добавил miraru1)Жетон память

75-летнего юбилея

Николаевского дома

призрения престарелых

и увечных граждан СПб

(добавил

Олег Сыромятников)1930 г.

ЦГАКФФД

(добавил Андрей Агафонов)1930 г. ЦГАКФФД

(добавил Андрей Агафонов)Главный

подъезд?Вечерний

Ленинград?

№7(17198) от

09.01.1984 г.

(C.4)

(добавил

lenarch)План комплекса.

Фото -

Андрей Агафонов,

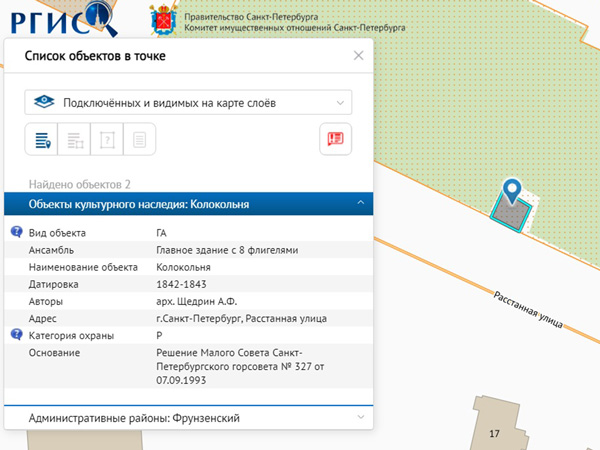

1995.Главное здание на карте РГИС (2024)

(добавил Lonely Walker)

На 1869 г. Дому призрения престарелых и увечных граждан с домовой церковью свю. Николая Чудотворца принадлежали участки 20, 22 и 24 по Разстанной ул. Участок 20 также имел номер 100 по Тамбовской ул. На Тамбовской ул. Дому также принадлежал участок 99. (Г. Д. Гоппе, К. Г. Корнфельд Всеобщая адресная книга С-Петербурга СПб 1867-1868 О. III. C. 189, 191, 192). По Табели на 1875 г. (С. 105) участок № 20 числился за Александровским училищем, № 22 за Николаевской купеческой богадельней, № 24 за Николаевским училищем. Участок 100 по Тамбовской ул. указывался за богадельней и был последним по улице (С. 131). После перенумерации участки по Расстанной ул. были объединены и получили № 20. По Тамбовской ул. за Николаевской купеческой богадельней числились участки 80 и 82, на нечетной стороне принадлежащих богадельне участков не указано (Табель домов СПб на 1889 г. С. 163, 202). ВПб в период с 1894 по 1905 гг. называет владельцем участка 20-82 Николаевскую купеческую богадельню (ВПб на 1894 О. I Ст 304, на 1905 О. IV Ст. 318). Участок 22-2 на углу Разстанного пер. был пустым и принадлежал Марии Павловне Кулигиной. С 1906 по 1917 г. справочник указывает владельцем участка Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан. Участок 22 к 1917 г. принадлежит городскому ведомству и сдается в аренду (ВПб на 1906 О. IV Ст. 329; ВПг на 1917 О. IV Ст. 321) (

Комплекс (по карте РГИС ):

Дом престарелых и увечных граждан (Николаевский дом призрения)

1 - Главное здание - Расстанная ул., 20 лит. А

1831-1833; 1880; 1907-1908 - арх-ры Щедрин А. Ф., Гронвальд А. Г., Косяков Г. А., гражд. инж. Косяков В. А.

2 - Баня

1879 - арх. Гронвальд Г. А.

3 - Покойницкая с церковью Покрова Пресвятой Богородицы

1842-1844; 1882 - арх-ры Щедрин А. Ф., Мельников Н. А.

4 -

1890 - арх. Баранкеев В. И.

5 - Флигель

1842-1843 - арх. Щедрин А. Ф.

6 -

1839-1841; 1860 - арх-ры Щедрин А. Ф., Штром В. В.

7 -

1831-1833, 1842-1844; 1860 - арх-ры Щедрин А. Ф.,Штром В. В.

8 - Александринская купеческая гимназия - Тамбовская ул., 80 лит. А

1913-1914 - арх. Лидваль Ф. И.

9 - Колокольня без адреса

1842-1843 - арх. Щедрин А. Ф.

10 - Сад перед главным зданием

1836 - (добавил )

Николаевский дом презрения престарелых и увеченных граждан города С.-Петербурга основан С.-Петербургским купеческим обществом в 1830 г. Это учреждение занимает обширную площадь на углу Расстанной и Тамбовской улиц (в то время во втором квартале Каретной части, близ Волковской заставы), пожертвованную именитыми купцами Поспеевыми и Васильевым и частью Ямским обществом, обусловившим свое пожертвование содержанием в доме десяти престарелых и увеченных ямщиков. Первые три флигеля здания, широко проектированные с глубоким отступом центрального флигеля от Расстанной улицы, заложены в 1831 г. и выстроены по проекту и под наблюдением архитектора А. Ф. Щедрина в простых, но благородных формах Николаевского empire. Длинный (около 60 саж.) главный корпус, в 2 этажа, на высоком подвале, в центральной части лицевого фасада повышен парапетом, и здесь во втором этаже помещалась домовая церковь, перекрытая невысоким подшивным сводом (фиг. 1), увеличенная присоединением к ней одной из палат. Но с постепенным увеличением числа призреваемых до 400 человек, с открытием при доме мужского и женского училищ с интернатами на 450 чел., увеличением служебного персонала и числа посторонних прихожан (обитателей быстро застраиваемых доходными домами соседних участков), явилась настоятельная потребность в расширении церкви, и ко дню 75-тилетія дома заведующий им комитет решил надстроить среднюю часть здания третьим этажом и устроить в нем просторную церковь, а существующее помещение ее обратить в актовый зал, отсутствие какового являлось существенным неудобством. В новой церкви (фиг. 2) может свободно вместиться 1.500 чел., не считая запасного помещения, прилегающего к северо-западной ее части и служащего образною для старых икон и пожертвованного служащими при доме изображения «Голгофы». Главная часть церкви перекрыта подшивным к железным стропилам сводчатым покрытием, остальные помещения (ризница, крестильня, молебная и образная) - плоскими потолками. Стены от пола до лепного фриза покрыты полированным искусственным мрамором желтого тона; фриз и свод, покрытые легкими орнаментами, раскрыты легкими колерами с очень небольшим количеством позолоты; освещение электрическое, помощью трёх бронзовых с хрусталём люстр и ряда лампочек на задней стенке иконостаса, освещающих алтарь. Солея поднята на 1 арш. и украшена золочеными бронзовыми перилами и хоругвями; полы паркетные, двери выкрашены белою эмалевою краскою, с небольшими золочеными украшениями и фацетными стеклами; золоченые киоты и иконостас возобновлены старые с небольшими переделками и удлинением последнего добавлением икон; иконы в медальонах и в распалубках свода написаны на холсте.

В помещении прежней церкви, а ныне актового зала, существовавший подшивной свод, для приведения в один горизонт пола всей надстройки, заменён плоским потолком; стены зала покрыты зеленоватым клеевым колером и украшены бронзовыми досками с датами событий в жизни дома и портретами императоров, а также почётных попечителей дома из Купеческого общества; переходом к белому лепному потолку служит барельефный фриз, раскрытый легкими колерами.

Существовавшую парадную лестницу в 3 этажа пришлось не только надстроить, но и капитально переделать, удлинив лестничную клетку соответствующим выступом фасада. Стены и прямоугольные столбы площадок украшены высокою панелью искусственного мрамора, а железобетонный потолок клетки с большим карнизом и кессончатым куполом, а равно верхние части столбов богато украшены орнаментом; перила кованые, массивного характера, выкрашены в черный мат и заканчиваются полированным красного дерева поручнем. Вестибюль с прежнею широкою, но крутою лестницею пришлось также переделать, придав лестнице более пологий уклон, устроив новые парадные двери с тамбуром и связав внутреннюю отделку с отделкою парадной лестницы. Фасад, выправленный и несколько обогащенный в выступе, соответствующем надстройке, выкрашен желтою охрою с белыми тягами и орнаментом.

Отопление вестибюля и парадной лестницы устроено паровое, актового зала - пароводяное и церкви (кроме добавочных помещений с изразцовыми печами) паровоздушное. С этою целью в подвале поставлены котлы Штребеля, в вестибюле и на лестнице установлены закрытые штампованными железными решетками радиаторы, а в актовом зале водяные печи (вертикальные цилиндры), также скрытые в нишах решетками; церковь же согревается и вентилируется двумя расположенными у восточной и западной стен камерами с гладкими трубчатыми поверхностями нагрева; приточные каналы к этим камерам идут от больших слуховых окон двухэтажной части здания и проложены по его чердаку. Вытяжные каналы идут по чердаку от круглых отверстий потолка над люстрами к двум вытяжкам с необходимыми подогревателями.

Так как актовым залом приходится пользоваться во внебогослужебное время, то является вполне возможным нагнетать в него свежий воздух при помощи электрического вентилятора из западной камеры церкви, пробив для вытяжки испорченного воздуха соответствующие отверстия в наружных стенах зала и установив в них бесшумные электрические вентиляторы. При этом у потолка зала под камерою пришлось сделать большой подвесной канал с широкими, прикрытыми решетками, отверстиями. Для архитектурной обработки этого канала ему придан вид архитравного перекрытия, поддерживаемого колоннами. Вся эта конструкция (стенки камер, подвесной под одною из них канал и камины) для уменьшения веса сооружения выполнены из тонкостенного железобетона.

Освящение новых помещений и торжественный акт по поводу 75-тилетія дома были отпразднованы 7 декабря 1908 г. при большом стечении публики, и вентиляция оказалась на высоте своей задачи. Главными исполнителями работ являются Д. А. Белов (каменные и плотничные), Н. А. Попов (работы штукатурные и лепные, искусственный мрамор и внутренняя окраска), М. С. Волковысский (двери и тамбур), Коротков (окна), В. К. Винклер и И. О. Гох (художественно-слесарные), В. И. Морозов (паникадила, люстры, канделябры на лестнице, хоругви и бронзовая решетка), В. А. Шевалев (железобетон) и К. Зигель (отопление и вентиляция).

Одновременно с расширением главного здания, предположено было заменить существующую в ограде по главной оси строения небольшую часовню с маленькою звонницею, заметно уже наклонившеюся в сад новым более солидным сооружением, но по финансовым соображениям эту работу отложили до будущего года. Ближайшим сотрудником моим по художественной отделке был Г. А. Косяков.

(В. Косяков. «Зодчий», 1910, Вып. 15, С. 168-169; добавил: )

При заведении был основан госпиталь на 30 коек, в восточном флигеле - Николаевская торговая школа для мальчиков, в западном флигеле - для девочек, названная в честь императрицы Александры Федоровны. Впоследствии обе школы соединили переходами с главным зданием.

Фрагмент центральной

части. Двор.

Фото - sperling, 19.03.2013.Вид с Расстанной ул.

Средняя надстроенная

часть фасадаКрыльцо со стороны

Расстанной.

Фото - sperling, 03.2013.Фото - kseniaver, 2010.

Дом призрения престарелых и увечных граждан, или так называемая купеческая богадельня - громадное здание, с отдельными флигелями близ Волкова кладбища, основанное петербургским купеческим обществом в первую холеру, 1831 г., по распоряжению комитета, составленного под председательством бывшего городского головы, Н. И. Кусова и под попечительством тогдашнего военного генерал-губернатора Эссена. В 1833 г. издано особое положение, упрочившее будущность богадельни. Заведению этому много содействовал, в бытность свою городским головою, известный купец Жуков, который довел ее до цветущего состояния, в каком она и ныне находится. Купеческая богадельня представляет лучшее благотворительное заведение в Петербурге, щеголяя необыкновенной чистотой помещений и содержанием призреваемых. В богадельне находится церковь во имя Николая Чудотворца, устроенная одновременно с зданием и замечательная богатством образов и церковной утвари. Особенно заслуживает здесь внимания серебряная рака, пожертвованная купечеством под плащаницу и ценимая свыше десяти тысяч рублей. Для больных при богадельне устроен лазарет.

(Михайлов М. Петербург и его окрестности // Северное сияние. Русский художественный

альбом. Т. 1. Вып. 7. СПб., 1862. Стб. 451. добавил )

В 1882–1883 гг. для ранних литургий и для отпевания умерших архитектор Н. А. Мельников выстроил позади главного корпуса богадельни небольшую церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Двор

(фото - ОляК, 2010 г.)Некое строение во дворе

(вход под левую арку).

Фото - 2010.Фото - Наталия, 2009.

Фото - M.A. , 05.2016.

Вид с

Днепропетровской ул.Западный угол

Восточный угол

Вид с запада

Общий вид двора

Двор. Угол стыка лицевого

корпуса и западного крылаДвор.Средняя надстроенная

часть лицевого корпусаДвор. Фрагмент

фасада. Лестница.Двор. Угол стыка лицевого

корпуса и западного крылаЗападное крыло. Вид с

запада из двора школы.Двор. Угол стыка лицевого

корпуса и восточного крылаДворовый фасад

восточного крылаДвор. Северная пристройка

к восточному крылу.Восточное крыло. Вид на

лицевой фасад с востока.Флигель, пристройка

к восточному крылу.

На схеме №5.

Сейчас - почтовый терминал.Флигель. Пристройка

к восточному крылу.

На схеме №5.

Почтовый терминал.Вид из двора (с севера)

на переход из главного

корпуса в гимназию.

справа угол церкови.

Фото - sperling, 27.03.2013.Западное крыло,

дворовые фасадыВосточное крыло,

дворовые фасадыФото - Виктор М, 20.09.2021.

Дом престарелых и увечных граждан (Николаевский дом призрения) 19-20 вв. Региональный памятник

Решение Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета № 327 от 07.09.1993.

79 комментариев

79 комментариев 30746 просмотров

30746 просмотровРедактировано: 5 Ноября 2024, 18:37

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации

Добавить фотографии в публикацию

-

4 Ноября 2024, 18:10

Надо внести исправление:

На плане photo133129.html: "9 - Колокольня без адреса 1842-1843 - арх. Щедрин А. Ф."

Это не колокольня, а старая часовня: на photo28207.html просматривается купол ( это )

"Одновременно с расширением главного здания, предположено было заменить существующую в ограде по главной оси строения небольшую часовню с маленькою звонницею, заметно уже наклонившеюся в сад новым более солидным сооружением, но по финансовым соображениям эту работу отложили до будущего года. (В. Косяков. «Зодчий», 1910, Вып. 15, С. 168-169; добавил: miraru1)"

1942-43

Была ли построена новая часовня и звонница https://www.citywalls.ru/photo319426.html - непонятно

-

5 Ноября 2024, 11:00

Ответ на "Надо внести исправление: На плане photo133129.html" от Риэлтор

Обратимся к источнику 1845 г. :

"Двое ворот, в оконечностях красивой решетки, середину коей занимает каменная колокольня, ведут по чистому двору, мимо сквера, к подъезду главного трехэтажного здания ..."

(Аладьин Е. В. Дом призрения престарелых и увечных граждан в С.-Петербурге с Николаевской и Александринской школами. 1845 г. С. 28)

На схеме , приведенной в публикации под № 9 зафиксирован объект культурного наследия (ОКН) регионального значения "Колокольня" , входящий в ансамбль "Главное здание с 8 флигелями" Николаевского дома призрения престарелых и увечных граждан.

-

5 Ноября 2024, 12:09

Ответ на "Обратимся к источнику 1845 г. : "Двое ворот, в око" от Lonely Walker

Для колокольни она уж больно низкая... (и больше похожа на трансформаторную будку house35329.html 😃)

Или она была перестроена?..

Современные источники не внушают доверия, а в 1910 г. писали: "небольшую часовню с маленькою звонницею, заметно уже наклонившеюся в сад ... (В. Косяков. «Зодчий», 1910, Вып. 15, С. 168-169)"

-

5 Ноября 2024, 18:12

Ответ на "Обратимся к источнику 1845 г. : "Двое ворот, в око" от Lonely Walker

Выехал на место и внимательно осмотрел весь цоколь "красивой решетки" Следы ремонта и разрушений присутствуют только в районе правых и левых ворот. Целостность цоколя в районе часовни нарушена и видны следы ремонта цоколя часовни с заменой оригинального известняка на бетонные блоки с наполнителем.

Сколотые бетонные блоки с наполнителем (со стороны сада) - куда она и наклонилась в начале 20 в..

Вид цоколя со стороны тротуара.

Вероятно, этот ремонт был выполнен после 1910 г. вместо строительства новой часовни большего размера (photo319426.html)

Есть у меня очень сильное подоэрение, что от часовни 1843 г. здесь остались только цифры в Постановлении... (ситуацию в органах власти в сентябре 1993 г. могу себе представить - было не до уточнения всех этих цифр...)

Еще немного исторической информации:

Дом призрения престарелых и увечных граждан, или так называемая купеческая богадельня — громадное здание, с отдельными флигелями близ Волкова кладбища, основанное петербургским купеческим обществом в первую холеру, 1831 года, по распоряжению комитета, составленного под председательством бывшего городского головы, Н. И. Кусова и под попечительством тогдашнего военного генерал-губернатора Эссена. В 1833 году издано особое положение, упрочившее будущность богадельни. Заведению этому много содействовал, в бытность свою городским головою, известный купец Жуков, который довел ее до цветущего состояния, в каком она и ныне [1862] находится. Купеческая богадельня представляет лучшее благотворительное заведение в Петербурге, щеголяя необыкновенной чистотой помещений и содержанием призреваемых. В богадельне находится церковь во имя Николая Чудотворца, устроенная одновременно с зданием и замечательная богатством образов и церковной утвари. Особенно заслуживает здесь внимания серебряная рака, пожертвованная купечеством под плащаницу и ценимая свыше десяти тысяч рублей. Для больных при богадельне устроен лазарет.

Источник: Михайлов М. Петербург и его окрестности // Северное сияние. Русский художественный альбом. Т. 1. Вып. 7. СПб., 1862. Стб. 451.