|

Публикация

Доходный дом Б. Я. Купермана - Доходный дом А. Л. Лишневского

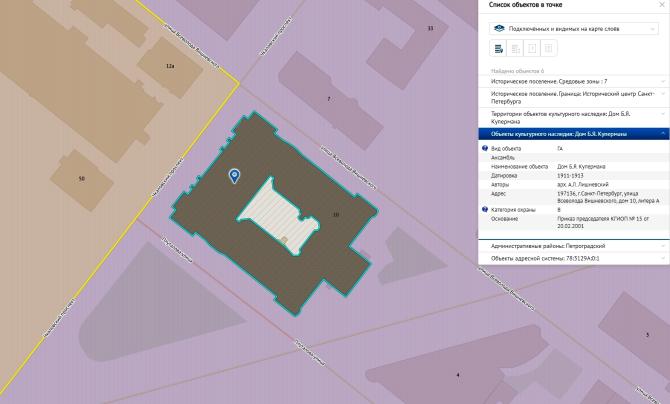

Со стороны Чкаловского пр. Фото - С. Васильев. 2008. Доходный дом Б. Я. Купермана - Собственный доходный дом арх. А. Л. Лишневского модерн (Кириков) Плуталова ул., 2 - ул. Всеволода Вишневского, 10 1910-1913 - Лишневский Александр Львович ([].)

см.

Во время строительства дома для Б. Я. Купермана А. Л. Лишневский выкупил дом в собственное владение и был его владельцем до 1918 г.

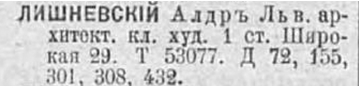

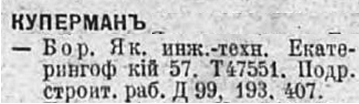

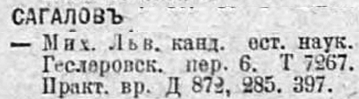

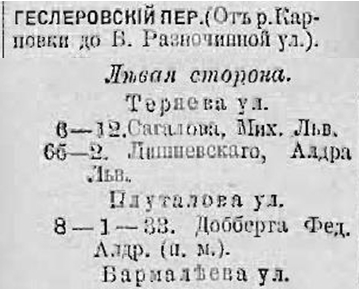

"Чертежи дома инженера-механика Б.Я.Купермана по Геслеровскому переулку № 6, Плуталовой улице № 2 и Теряевой улице № 12. Фасады, разрезы, поэтажные планы. Архитектор А.Л.Лишневский." 1911 г. (ЦГИА Санкт-Петербурга. ф.513. оп.102. д.7483. 19л.) () "Чертежи дома А.Л.Лишневского по Геслеровскому переулку № 6Б и Плуталовой улице № 2. Фасады, разрезы, поэтажные планы" 1913 г. (ЦГИА Санкт-Петербурга. ф.513. оп.102. д.7484. 6л) ()

Еще один литературный адрес: Плуталова ул., 2 - Чкаловский пр., 31 - ул. Всеволода Вишневского, 10. Дом арх. А. Л. Лишневского (1911-1912). Напротив него стояла , и вместе эти здания образовывали своеобразный уголок Петербурга в неорусском стиле. Лишневский не подражал Гримму и не копировал его постройку, он просто продолжил уже сделанное. Получившийся ансамбль гармонично сочетал рационализм модерна с использованием некоторых форм древнерусской архитектуры в качестве декоративных элементов. Дом как-будто бы сошел со страниц русских сказок, и люди, которые жили в нем, были интересными и загадочными.

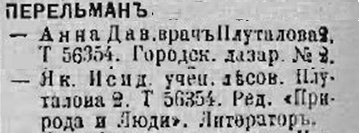

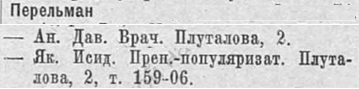

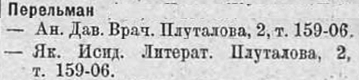

Яков Исидорович Перельман - необыкновенный, удивительный человек. Бoльшая часть его жизни была связана с нашим городом, с этим домом. В квартире 12 он жил с 1915 по 1942 г. На его книгах («Занимательная физика», «Занимательная астрономия» и т. д.) выросло не одно поколение школьников. Впервые эти книги появились на прилавках книжных магазинов в 1913 г. и с тех пор пользовались у читателей неизменным успехом. «Занимательная физика» - одна из самых старых и самых популярных книг по физике. После нее Я. И. Перельман написал целую серию увлекательных книг по математике, астрономии, геометрии, в которых в полной мере раскрылся его замечательный дар популяризатора науки.

15 октября 1935 г. в правом флигеле «» был открыт «Дом занимательной науки» – дом чудес, магии и чародейства, где царила атмосфера познания, где учили самостоятельно думать, нестандартно подходить к привычным вещам и явлениям. Душой этого дела был пятидесятитрехлетний Я. И. Перельман, возглавлявший научный совет ДЗН, в который вошли ученые - академики А. Иоффе, Н. Вавилов, А. Ферсман. Они сами были увлечены этой идеей и с удовольствием делились своими знаниями с ленинградскими школьниками. Ничего подобного нигде больше не существовало, и все это было организовано благодаря настойчивости и желанию Перельмана. Он сам не сделал ни знаменитых открытий, ни изобретений - он просто воодушевлялся чужими научными открытиями и писал о них. Писал и рассказывал так, что остаться равнодушным было просто невозможно. Когда началась война, Перельман счел себя мобилизованным. Читал лекции морякам, писал статьи. Последнюю лекцию прочитал 23 февраля 1942 г., возвратился в свою квартиру и больше выйти не смог. 16 марта 1942 г. он скончался от голода

В 1910-1920 гг. в этом же доме, в кв. № 5, жил поэт, писатель, «последний петербургский символист» Алексей Дмитриевич Скалдин. Г. Иванов в «Петербургских зимах» посвящает ему целую главу. Жил Скалдин скрытно, потаенно даже для своих друзей, а наступившие вслед за революцией годы скитаний и бедственный конец эту потаенность усиливают. Старший сын в многодетной крестьянской семье, он родился 15 октября 1889 г. Отец – деревенский плотник. В 1905 г. семья переезжает в столицу. Пятнадцатилетний Алексей поступает служить рассыльным во Второе Страховой общество на Гороховой ул., 3. За десять лет службы Скалдин делает головокружительную карьеру: становится управляющим округом. Систематического образования у него не было, всего лишь церковно-приходская школа. В 1909-1910 гг. урывками, в свободное от службы время, вольнослушателем посещает университет, самостоятельно изучает языки - немецкий, французский, латынь. Настоящая литературная жизнь Скалдина начинается в 1909 г., когда на каком-то литературном вечере он был замечен Вячеславом Ивановым. Скалдин стал посылать ему свои стихи, добиваться встреч и всю оставшуюся жизнь оставался верен своему учителю и проповедуемому им символизму. Февральскую революцию он встретил восторженно. Политикой не занимался, занимался культурой. Но началась травля литераторов, и ему с семьей приходилось менять адреса, жить в других городах. Его трижды арестовывали по доносам. Первый раз - в Саратове в 1922 г. В январе 1933 г. он был вновь арестован за «участие в деятельности контрреволюционной народнической организации». Последовал быстрый приговор: 5 лет концлагерей, замененный ссылкой в Казахстан на тот же срок. Вернувшись из ссылки в 1939 г., он очень нуждался и передал в Публичную библиотеку Ленинграда 97 автографов известных людей, среди которых - Вольтер, Гюго, Дидро, Мазарини, Мольер, Россини и т. д. Формальным поводом для третьего ареста 28 июня 1941 г. послужили доносы соседей. Скалдин был обвинен в «клевете на граждан» с приговором: 8 лет лагерей. Этого срока писатель не смог пережить, и в 1943 г. его не стало. Как предполагают родственники, он мог быть расстрелян еще в 1941 г. (Л. Ю. Сапрыкина. "Плутоватые" улицы Петроградской стороны. 12-е, 13-е открытые слушания Института Петербурга, январь 2005-2006, добавил Mary)

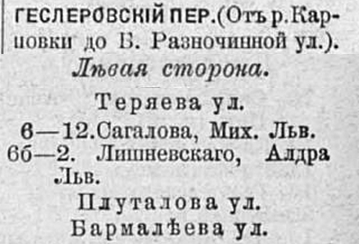

Доходные дома в Петербурге могли менять владельца на любом этапе строительства. Участки как скупались для возведения обширной постройки, так и крупные «дворовые места» распродавались по частям. К весне 1911 г. Лишневский составляет проект застройки «дворового места», принадлежащего инженеру Борису Яковлевичу Куперману, и в мае 1911 г. начинает строительство каменного 5-эт., а в средней части 6-эт. углового дома на «мысовом» участке, ограниченном Геслеровским пер., Плуталовой и Теряевой улицами. Современный адрес – Чкаловский пр., 31 / Плуталова ул., 2 / ул. Всеволода Вишневского, 10. Лишневский, продавший свой дом на Лахтинской в феврале 1911 г., в мае 1911 г., едва приступив к строительству дома Купермана, продаёт и другой свой дом - на Зверинской ул. К осени 1911 г., в ходе строительства дома в Геслеровском пер., Куперман распродал своё имущество по частям: половина участка была куплена лекарем Михаилом Львовичем Сагаловым, другая - арх. Лишневским. Весной 1912 г. новые домовладельцы вновь устанавили временный забор «вокруг производящейся постройки», чтобы завершить строительство. Лишневский, активно работавший в 1910-е гг. на стройках Петербурга, участвуя в конкурсах, ведя напряжённую общественную работу, нуждался в надёжных сотрудниках. Одним из них был архитектор Сергей Яковлевич Турковский, производивший строительные работы по дому Лишневского в Геслеровском пер. в 1912 г. Возможно, Лишневский привлекал Турковского и к проектным работам: Турковский упоминал о своём соавторстве по этому адресу.

В ноябре 1912 г. дом «новой постройки» был завершён, и Лишневский поселился в своём собственном доме во 2-м этаже. Облик возведённого дома соответствовал первоначальному проекту. Обратимся к плану строения. Удобный для застройки почти квадратный «мысовой» участок было не благоразумно делить на части. Лишневский и Сагалов, купившие по половине «дворового места» Купермана, построили свои смежные дома с общей брандмауэрной стеной и одним воротным проездом во внутренний двор, при этом полезной площадью пожертвовал Лишневский: арка прорезает стену принадлежащего ему дома со стороны Плуталовой ул. Межевая граница участков проходит по центру внутреннего двора: разрывы скатов крыши указывают на эту разделительную черту. Согласованная застройка обширного участка, распроданного по частям, позволила избежать нерационального использования земли: вместо двух дворов и двух проездов домовладельцы создали общий внутренний двор большей площади. Кроме этого закрытого двора каждый из домов имел открытые дворы у надворных флигелей, расположенных ближе к нынешнему Левашовскому пр.

При строительстве Лишневский вновь применяет пониженные боковые 5-этажные ризалиты, заглубив центральную часть сооружения, что позволило сделать её 6-этажной. Разнообразные по форме и объёмам эркеры увеличивают полезную площадь. Той же цели служит мансардный этаж. Все эти выступы, крытые балконы и лоджии, башни и высокая кровля усиливают выразительность строений. Сочетание архитектурных элементов позволяет открывать неожиданные ракурсы: характерные для «северного модерна» врезанные в щипцы эркеры на углах открытых дворов при смене точек обзора словно превращаются в крепостные башни с окнами-«бойницами подошвенного боя». В башнях, выступающих из толщи стен со стороны Чкаловского пр., размещены парадные лестницы, окна которых выходят на улицу, а не во двор. Жильцы, не желавшие воспользоваться имеющимся лифтом, поднимаясь по лестнице, могли ярус за ярусом осматривать белоснежный храм в псковско-новгородском стиле, возвышавшийся на противоположной стороне Геслеровского пер. (в 1930-е гг. церковь прп. Алексия, Человека Божия был перестроен в заводской корпус, сохранив свои прежние очертания).

Выбор мотивов древнерусского зодчества для оформления построек и был подсказан архитектору обликом стоявшего рядом со строительной площадкой церковного здания, а «мысовое» положение участка позволило применить характерный для архитектуры Древней Руси принцип «палатного строения», принцип свободной планировки: надворные флигеля не спрятаны за стенами лицевых корпусов, а лишь отступают в глубину участков, усиливая пластическую выразительность домов. В начале ХХ в. в журнале «Зодчий» встречались высказывания о том, что «старый русский стиль со своими приземистыми формами и малыми окнами» совершенно не подходит для многоэтажных зданий. Так, Владимир Яковлевич Курбатов сомневался, «чтобы удалось применить этот стиль к городским постройкам». По его мнению, узкие маленькие окна домов «очень поэтичны и декоративны, но весьма неудобны для обитания». Лишневский, один из немногих архитекторов начала ХХ в., попытался на деле показать возможность применения «старого русского стиля» в архитектуре многоэтажных доходных домов. На фасадах построенных им в Геслеровском пер. зданий применены мотивы, характерные для разных эпох и разных архитектурных школ Древней Руси.

Доходный дом начинался с подъезда, поэтому архитекторы много сил и внимания уделяли оформлению входа в здание, чтобы сделать портал запоминающимся и узнаваемым. В Геслеровском пер. опирающиеся на массивные шары килевидные арки парадных входов украшены имитацией каменной резьбы. Под карнизом тянется аркатурно-колончатый пояс. Кубышки украшают верхний ярус башен-эркеров. Над некоторыми окнами нависают лепные «бровки». По разнообразию форм и размеров оконных проёмов дома в Геслеровском пер. вполне могут конкурировать с домом Лидваль на Каменноостровском пр.: не менее 20 вариантов окон применены в домах Лишневского и Сагалова. Стремлением к созданию романтического облика строений путём выкладывания многообразных проёмов и объясняется использование архитектором кирпича, а не, к примеру, бетонных камней для стен и металлических балок для перемычек, применявшихся в начале ХХ в. До наших дней облик домов сохранился почти без потерь. Приходится сожалеть лишь об утрате шпилей над лестничными башнями: ещё в 1961 г. предусмотренные проектом шпили возвышались над Чкаловским пр. Кроме того, в начале XXI в. часть кровельных листов в ходе ремонта была заменена на неокрашенные «стальные»: высокая кровля, играющая важную роль в облике строений, теперь частично словно растворяется на фоне серого петербургского неба. С другой стороны, дома повлияли на формирование вокруг себя определённой архитектурной среды: построенный в начале XXI в. на Плуталовой ул., 4 жилой дом своими формами вступил в перекличку со своим столетним соседом, словно стремясь стать его зеркальным отражением..."

(Чепель А.И. Собственные дома архитектора Лишневского на Петербургской стороне // Открытые слушания «Института Петербурга»: ежегодные конференции по проблемам петербурговедения, 2007–2010 / ред. Н.В. Скворцова. СПб., 2010. С. 87–90)

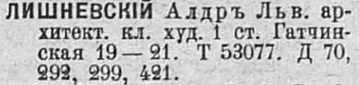

В этом доме жили: 1913 - 1914 архитектор-художник А. Л. Лишневский (ВПб на 1914. O. III. C. 388) 1914 - 1915 гражданский инженер П. П. Сватковский (ВПб на 1915. O. III. C. 585) (добавил )

В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (1393)

20 комментариев 20 комментариев 28933 просмотра 28933 просмотраДобавил: Shuba, 3 Апреля 2008, 01:25

Редактировано: 30 Января 2025, 02:01

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house880.html' target='_blank'>Доходный дом Б. Я. Купермана - Доходный дом А. Л. Лишневского на Citywalls.ru</a>

Всего 20 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32493

Готовится: 83

Улицы: 2717

Архитекторы: 4171

Посетители

Участников: 2

Гостей: 908

Зарегистрировано: 14598

Всего сегодня: 1759

|

Скверик Перельмана. (так назвал картину художник).

Художник Валерий Филиппов