|

Публикация

Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в Галерной ГаваниЦерковь во имя Святой Живоначальной Троицы в Галерной Гавани Утраченное здание 1792 - арх. Перрен Яков 1902 - подплк. Котляров Иван Васильевич, техн. Лунд Николай Николаевич (РГА ВМФ Фонд 417, Опись 5, Ед.Хр.4118) 1932 - снесена

Слобода, называвшаяся Галерной Гаванью, начала заселяться в 1721-1722 гг. галерными офицерами и служителями. В 1721 г. в ответ на просьбу чинов и офицеров галерного флота последовало разрешение Петра I соорудить полотняную церковь, "чтобы ее можно было брать с собою в плавание и переносить с места на место". Она была изготовлена в Москве и привезена в строящийся Петербург.

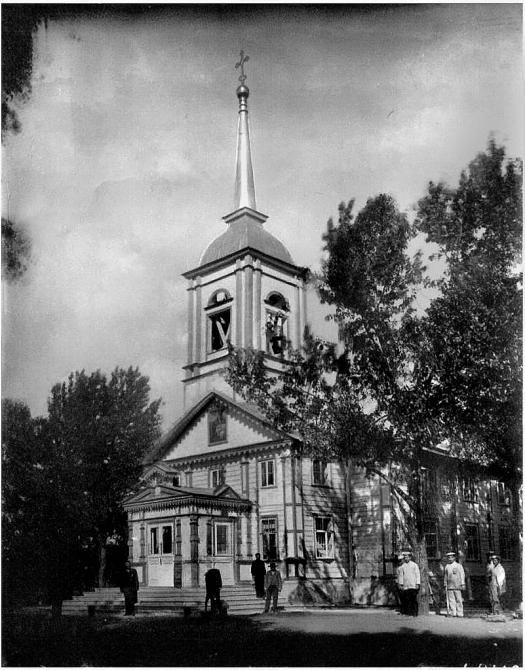

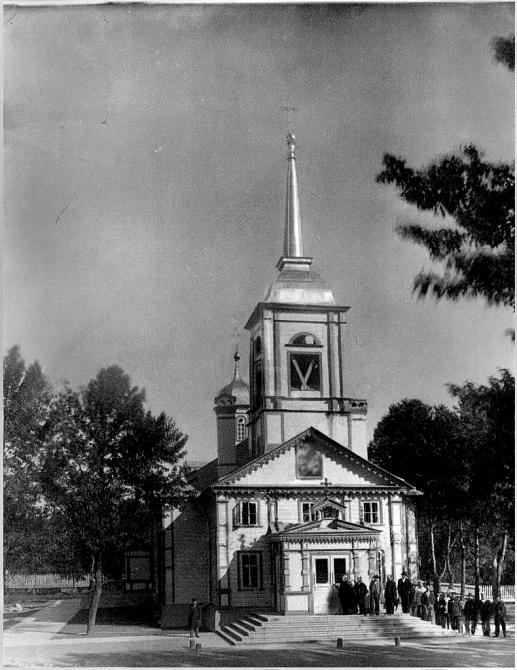

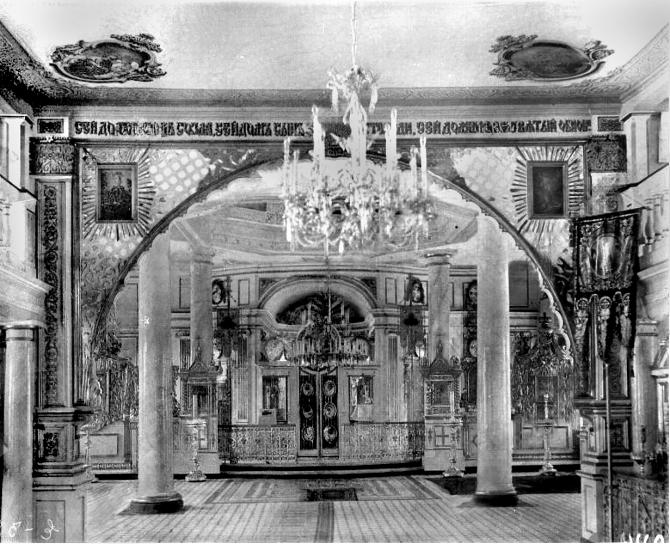

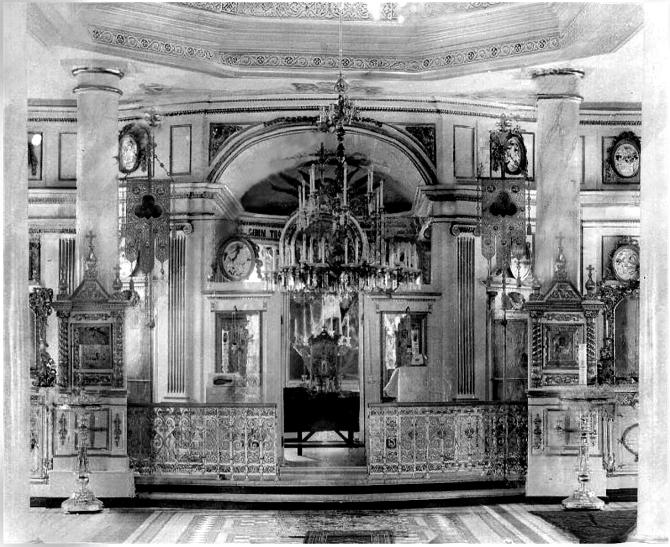

Освящение церкви во имя св. Троицы в Галерной Гавани происходило 29-го августа. Этот, ныне вновь отремонтированный храм был воздвигнут в 1722 году, по просьбе чинов и офицеров галерного флота. Первоначальная полотняная церковь была изготовлена в Москве, в скором времени перевезена в Петербург, освящена протопопом Троицкого собора Иоанном Симеоновым и по указу Св. Синода наречена во имя Св. Живоначальной Троицы. Поставлена она была на адмиралтейской стороне «за адмиралтейскою гошпиталью и при речке глухой» — по соображению с картою Петербурга времени Петра I,в нынешней Нарвской части, при Екатерининском канале, около Калинкина моста. На этом месте церковь простояла около трёх лет, а затем перенесена на Васильевский остров к нынешней Галерной Гавани, где и просуществовала около восьми лет. По указу Адмиралтейств-коллегии в 1733 году, был выстроен для церкви отдельный деревянный флигель, куда из прежней полотняной церкви перенесено все церковное имущество. Местом деревянной церкви, по некоторым историческим данным, был конец Большого проспекта и Опочининой улицы, где существовала просека по взморью к пристани. По другому предположению, прежняя деревянная церковь была, если не на том самом месте, где и ныне существующая, то, по крайней мере, вблизи ее — там, где ныне помещается Невский яхт-клуб. Затем, по указу Императрицы Екатерины II, в 1792 году воздвигнута, вместо прежней, новая деревянная церковь и ассигновано на постройку было 4.000 рублей ассигнациями. Церковь имеет вид продолговатого четырехугольника, длиною 16 саж., шириною 6 саж. и высотою, вместе с колокольней и куполом 17 сажен. В церкви много старинных церковных вещей и икон, в числе которых находятся образ св. Николая Чудотворца, имеющий около 500 лет. Первоначально в храме был один придел, но в 1886 году устроен второй — во имя Трёх Святителей и св. Николая. 24-го марта 1901 года, на основании технического осмотра храма, за его ветхостью, последовало распоряжение о прекращении в нем богослужений. Тогда же, в силу последовавшего 8-го марта 1893 года Высочайшего повеления о том, «чтобы церковь эта, как памятник старины глубокой, как вековая царская святыня, сохранялась и поддерживалась», было приступлено к капитальному ремонту. Все работы производились под непосредственным наблюдением техника морской строительной части Н. Н. Лунда. В храме сделано много современных нововведений, как-то: бетонный пол, вентиляция и электрическое освещение. Все живописные и позолотные работы исполнены в мастерских с.-петербургского порта. Ремонт производился за счёт морского ведомства и стоил около 20.000 рублей. В настоящее время церковь совершенно готова и как наружные, так и внутренние ее части сохранены в первоначальном их виде. («Зодчий», 1902, Вып. 39, С. 446-447)

Обновление церкви. Деревянная церковь св. Троицы, что в Галерной Гавани, знаменитая, как исторический памятник, почти целый год простояла без богослужения, так как, по ветхости своей, не отвечала техническим условиям, преследующим, главным образом, безопасность прихожан. В настоящее время эта старинная церковь отремонтирована заново. Церковь св. Троицы состоит в ведении морского министерства и считает за собой чуть ли не два века существования. («Зодчий», 1903, Вып. 22, С. 257) (добавил: )

В 1722 г. походная церковь получила имя Святой Живоначальной Троицы. Почти три года она находилась у Калинкина моста, затем в феврале 1725 г. ее перенесли на Васильевский остров, к Галерной Гавани. Здесь полотняная церковь просуществовала около восьми лет, до 1733 г. Тогда вместо нее возвели отдельный деревянный двухэтажный флигель, в который поместили все церковное имущество. В 1792 г. обветшавший храм по указу Екатерины II был капитально перестроен по проекту архитектора Якова Перрена и освящен в начале декабря 1792 года. Строение представляло собой простой продолговатый, обшитый тесом деревянный дом, с западной стороны которого возвышалась одноярусная колокольня. Троицкую церковь часто посещал граф А. В. Суворов. В память об этом его внук передал храму сопровождавший А. В. Суворова в походах образ Христа Спасителя, который с тех пор считался одной из драгоценнейших святынь церкви. В 1808 г. Троицкая церковь была передана из Морского ведомства в Епархиальное, но в 1826 г. перешла обратно в Морское. В церкви также находился образ Сергия Радонежского, переданный из домовой церкви Петра I. Многие годы церковь была однопрестольной. Иконостас в церкви был деревянный, золоченый. В 1886-1887 гг. при церкви по проекту А. К. Павловского и А. И. Поликарпова был построен дом приюта для бедных (дом № 9). Тогда же у южной стены храма под хорами был построен и освящён второй придел во имя Трёх Святителей и Святителя и Чудотворца Николая. В 1887-1888 гг. по указанию императора Александра III произвели ремонт храма. Он должен был сохраняться как памятник старины и царская святыня. Воздушность силуэта, пропорциональность форм придавали особенную уютность зданию, окруженному березками. Церковь замыкала перспективу Среднегаванского пр. (ныне Средний пр.) на пересечении с Наличной ул. В октябре 1927 г. церковь во имя Святой Живоначальной Троицы закрыли, а в 1932 г. снесли. (По материалам сайта "Петербург и окрестности": Храмы Петербурга )

В РГА ВМФ имеется документ 1902-1903 гг.: (Фонд 417, Опись 5, Ед.Хр.4118) О награждении подполк .Котлярова и техн. Лунда за работы по реставрации церкви св.Троицы в Галерной гавани. Т.о. церковь была отреставрирована в 1902 г. строителями Морского ведомства под руководством подполковника Котлярова и техника Лунда. Предположительно, Котляров Иван Васильевич - генерал-майор (1907), Лунд Николай Николаевич (добавил )

Престольный праздник - день Святой Троицы. Церковь основана в царствование императора Петра I в 1721 г. и пережила за свое время существования три периода. Первоначально она, в течении 10 лет, помещалась в палатке и служила военно-походною церковью (1722-1732). Затем перенесена была из палатки в казенный корпус, в деревянные светлицы, где и была 60 лет в качестве домовой военной церкви. Далее в 1792 г., построена была деревянная церковь, которая по освящении ее в декабре месяце, была открыта для всех молящихся. По своему внешнему устройству Троицкий храм имел вид невысокого, продолговатого 4-х угольника, с примыкающей к нему одноярусной колокольней. Над алтарем и средней частью храма возвышались два небольших купола. С 1879 г. храм был обнесен железной оградой, которыя стояла на каменном фундаменте. По своему внутреннему устройству церковь разделялась на три части: алтарь, среднюю часть и притвор. В алтаре по бокам имелось две комнатки: одна для ризницы, а другая пономарская. В средней части храма (справа от входа в церковь) имелся небольшой придел во имя Святителей Николая Чудотворца, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Наверху были устроены хоры, вход на которые вел из притвора. Церковь вмещала 900 человек. Из икон особого внимания заслуживали следующие древние иконы: икона Святой Троицы, в серебряной вызолоченной ризе, с 6-ю венцами, украшенная жемчугом и камнями; икона Тихвинской Божией Матери, в серебряной вызолоченной ризе, украшенная жемчугом; икона преподобного Сергия Радонежского Чудотворца в серебряной вызолоченной ризе, но без жемчуга. По всей вероятности, эти три иконы перешли в деревянную церковь через прежнюю домовую, из первоначальной полотняной, бывшей при Петре I, Троицкой церкви, а в нее (по преданию) принесены были из домовой церкви самого государя императора Петра I. По достоинству художественного письма обращали на себя внимание три образа Спасителя: помещенный на горнем месте, большого размера (3 арш. Х 2, 5 арш) ; образ Спасителя, пожертвованный в церковь А. А. Суворовым-Рымникским 19 мая 1866 года; образ Спасителя, несущего на себе крест на Голгофу. Из древних напрестольных священных предметов храма достойны внимания: серебряный вызолоченный крест, весом 1 фунт. 71,5 зол., на оборотной стороне его внизу была надпись: "Сей крест построен в церковь Живоначальной Троицы галерного флота при священнике Иоанне Козьмине и при майоре Иоанне Терентьевиче Пасынкове в 1727 году, марта во 2-й день"; такого же достоинства крест напрестольный 1767 г.; Святое Евангелие - печати 1749 г. Церковь со времени первоначального основания в 1721 году, в течение почти 90 лет, непрерывно состояла в ведении Государственного Адмиралтейств-Коллегии, с 1808 года по 1826 год была в ведении Санкт-Петербургской Духовной консистории (Епархиальное ведомство), а с этого (1826) года времени и до 1917 г. Троицкая церковь состояла в военно-морском ведомстве, находилась в ведении и управлении Протопресвитера военного и морского духлвенства. Приход при церкви отличался большой пестротою всякого сословия: в нем значительное число военных (в том числе и потомки прежних моряков), частью вновь поселившихся, не менее значительное число служащих или служивших в различных учреждениях чиновников, были так же купцы, мещане, рабочие и крестьяне. По штату при церкви были положены: настоятель-протоиерей, священник, диакон и два псаломщика. Все они получали жалование от Морского министерства. Причт помещался в церковном доме, устроенном на средства Морского министерства, и размещался на углу Малого проспекта и Наличной улицы в доме №15. При церкви существовало "Общество вспоможения бедным в приходе Троицкой церкви", которое было открыто 18 ноября 1879 г. В каменном трехэтажном здании, принадлежавшем Обществу, располагались: церковно-приходская школа и сиротский приют. К Троицкой церкви была приписана санкт-петербургская гаванская во имя Милующей Божией Матери церковь (Большой пр. ВО, дом №100) (Г. А. Цитович Храмы Армии и Флота. Историко-статистическое описание. Типо-литография А. П. Нагорова. Пятигорск. 1913 г., добавил )

Первая полотняная церковь для "галерной эшкадры служителей" по указу Петра I появилась весной 1721 (ее привезли из Москвы) и была освящена 5 июля 1722 около Мало-Калинкина моста, на Адмиралтейской стороне. Зимой 1725 церковь перенесли в светлицы на Васильевский остров, куда перебазировались галеры, и в 1733 разместили в деревянном бараке, стоявшем близ берега залива. ([]. 2010 г.и. C.127-128; добавил: )

Троицкая церковь была снесена в 1932 г., во время строительства для размещавшейся в Гребном порту авиабригады ВВС КБФ. В 1880-е гг. южнее церкви был возведён комплекс Приюта гаванского благотворительного общества с церковно-приходской школой и домом трудолюбия (Наличная ул., 2 / Среднегаванский пр., 25). После революции в зданиях размещалась школа, по состоянию на 1935 г. - это 24-я начальная школа Василеостровского района. Здания комплекса сохранились в годы войны, были снесены в связи со строительством корпусов Ленэкспо. (добавил )  15 комментариев 15 комментариев 6698 просмотров 6698 просмотровДобавил: Николай Андреев, 26 Января 2010, 21:31

Редактировано: 7 Ноября 2023, 14:11

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house10194.html' target='_blank'>Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в Галерной Гавани на Citywalls.ru</a>

Всего 15 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32492

Готовится: 83

Улицы: 2717

Архитекторы: 4171

Посетители

Участников: 4

Гостей: 1270

Зарегистрировано: 14596

Всего сегодня: 5742

|

В архиве обнаружила несколько снимков. Три из них приведены уже на страничке, но в худшем качестве. Потому размещу все.

Все они атрибутированы архивом, как фотографии ателье Буллы, предположительно (квадратные скобки) в 1913 г. В действительности, по крайней мере одна из уже размещённых ранее фотографий была опубликована в 1902 г. и выполнена другим лицом (не Буллой) (https://www.citywalls.ru/photo381644.html). Другая фотография, хоть и не дадирована, но в аналогичном предыдущей оформлении (издание, применённые шрифты и пр.) (https://www.citywalls.ru/photo381643.html). Таким образом, и другие снимки могут быть сделаны и в разное время и разными людьми. Поэтому я оставлю только архивные шифры.

ЦГАКФФД СПб Е 385

ЦГАКФФД СПб Е 386

ЦГАКФФД СПб Е 383

ЦГАКФФД СПб Е 384

Крест, отлитый по преданию при Петре I. ЦГАКФФД СПб Е 382