|

Публикация

Витебский вокзал . Паровоз "Проворный"Фото из сети (временное) Витебский вокзал . Паровоз "Проворный"

1987 - установлен макет образцов подвижного состава Царскосельской железной дороги 2007 - отреставрирован 2017 - павильон демонтирован 2018 - макет перемещён на станцию Царскосельская Малой Октябрьской дороги

2007. Макет подвижного состава отреставрирован

см. Витебский вокзал () Витебский вокзал () Витебский вокзал () Витебский вокзал ()

Первой железнодорожной линией в России стала Царскосельская железная дорога, соединившая Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском. Строилась она под руководством профессора Венского Политехнического института Франца Антона фон Герстнера. Строительство началось в мае 1836 г., завершилось осенью 1837 г. Почти одновременно с прокладкой дороги началось и сооружение . Первое здание Царскосельского вокзала в Петербурге было построено в 1832 г. Располагалось оно на краю Семеновского плаца, примерно там, где сейчас .

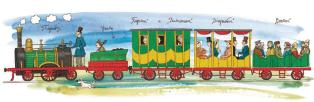

30 октября (11 ноября по новому стилю) 1837 г. после торжественного молебна паровоз "Проворный" и восемь вагонов 12 ч 30 мин при большом скоплении публики отправился из Санкт-Петербурга в Царское Село. Весь путь протяженностью в 21,5 версту он преодолел за 35 мин, обратный путь за 27 мин, на отдельных участках развивая скорость до 60 верст/ч (64 км/ч). В роли машиниста выступил сам Франц Антон фон Герстнер. Вдоль рельс по всему маршруту стояли любопытные. Несколько первых дней публику катали бесплатно.

* - Gudok.ru. Октябрьская магистраль. Вып. № 192 (40) 27.10.2017.

Паровоз "Проворный" "Проворный" - паровоз, открывший движение по Царскосельской железной дороге, первой в России железной дороги общего пользования. Был изготовлен в Англии на заводе Стефенсона в 1836 г. Эксплуатировался на Царскосельской железной дороге с 1837 по 1860 год. К открытию Царскосельской ж.д. заводом Стефенсона было поставлено 2 паровоза, один из них прибыл в порт Кронштадта 12 октября 1836 г., другой в 1837. Паровоз доставили морем в разобранном виде в Кронштадт, а оттуда привезли на лошадях в Царское Село на сборку. 3 ноября 1838 г. им были присвоены имена - "Проворный" и "Стрела". Паровоз и восемь вагонов в первый день работы Царскосельской железной дороги, 30 октября 1837 г., затратил на следование от Петербурга до Царского Села 35 минут, а на обратный путь - 27. Скорость движения доходила до 64 км/ч. Паровозы были приспособлены к дровяному отоплению, чтобы не зависеть от привозного угля.

Герстнеру и локомотиву "Проворный" посвящена мемориальная табличка на фасаде здания. Она установлена на изогнутой колоннаде здания, связывающей северный и западный фасады.

"Проворный" не сохранился. Были изготовлены два полноразмерных макета. В Центральном музее железнодорожного транспорта есть модель этого паровоза, изготовленная студентами Технологического института ещё в 1839 г. в масштабе 1:4. Она и стала источником для воссоздания паровоза. Макет "Проворного" и трёх вагонов изготавливался сотрудниками и студентами Ленинградского института железнодорожного транспорта на базе депо Ленинград-Балтийский. В создании макета принимали участие и электровагоноремонтный завод и ряд локомотивных депо, изготовивших колёсные пары, системы рессорного подвешивания и рамы. Средства для создания реплики выделила Октябрьская дорога.

Макет был установлен в специально построенном павильоне на территории Витебского вокзала к 150-летию железных дорог России, которое отмечалось в 1987 г. Макет был отреставрирован в 2007 г. к 170-летию российских железных дорог. Тогда же был отреставрирован и павильон. В октябре 2017 г. павильон был демонтирован, а макет перемещён на станцию Царскосельская Южной трассы МОЖД, где он прошел реставрацию, и весной 2018 г. паровоз с вагонами установлен там у станции Малой Октябрьской дороги.

Другой макет паровоза "Проворный" был установлен на перроне станции Новосибирск-Главный в 2001 г. к столетию Транссибирской магистрали.

Для Царскосельской дороги было заказано 7 паровозов: один завода Д. Кокериля в Бельгии, в дальнейшем получивший название "Богатырь", по два английских заводов Р. Стефенсона - "Проворный" и "Стрела", Ч. Тейлора - "Орел" и "Лев" и Т. Гакворта. Однако из-за стесненности в средствах от седьмого паровоза (завода Гакворта) компания вынуждена была отказаться, и в Россию поставили лишь один локомотив этого завода - "Слон".3 октября 1836 г. в Кронштадт морем доставили первый из железнодорожных локомотивов - паровоз завода Т. Гакворта (Англия). Работавшие на дороге шесть паровозов, изготовленные на заводах Англии и Белигии, были однотипны. Их мощность составляла 75-120 л.с., а максимальная скорость достигала 60 км/ч. Наиболее надежные машины, построенные на заводах Стефенсона и Кокериля, бессменно отработали с поездами более 20 лет. В последующие годы дорога закупала паровозы в основном за границей - их строили на заводах Англии, Бельгии, Германии. Только в 1856 и 1857 гг. были приобретены две машины, изготовленные на Лейхтенбергском заводе в Петербурге, который вторым в России начал выпуск паровозов. В конце столетия поставщиком локомотивов стал бельгийский завод Кокериля, последние шесть танк-паровозов, построенные этим заводом, поступили на дорогу в 1895 и 1896 гг. (*. С. 39)

Первое время движение на дороге было нерегулярным, поскольку ходила всего лишь одна пара составов, причем с паровой тягой поезда ходили только при наличии более 40 пассажиров (по выходным и праздникам), в остальных же случаях использовалась конная тяга. С 15 (27) мая появилось стабильное расписание, по которому поезда отправлялись одновременно из Петербурга и Царского Села в 9, 12, 16, 19 и 22 часа. Ежедневно ходило пять пар поездов. Билеты стоили относительно дорого. Так, 31 октября за проезд в один конец в каретах I и II классов платили соответственно 1 руб. 40 коп. и 1 руб. серебром, а в линейках - 70 коп. серебром. В будние дни 1 и 2 ноября цена билета соответственно составила 1 руб., 80 и 46 коп. Долгое время применялись металлические, латунные, железнодорожные билеты в виде прямоугольника с закругленными углами. На билетах были выбиты номера вагона и места. При выходе пассажиры сдавали эти «жестянки» кондуктору. Лишь в 1859 г. в употребление вошли бумажные одноразовые билеты.

Вагоны напоминали различного вида повозки и делились на четыре класса - "дилижансы", "берлины", "шарабаны", "вагоны". Самыми удобными и дорогими были "берлины", состоявшие из трех-четырех купе, каждое с отдельным входом. Самыми дешевыми - открытые повозки, "линейки", с высокими бортами, доходившими до плеч сидящих пассажиров. Вагоны не освещались и не отапливались. В то время перроны называли дебаркáдерами, носильщиков - артельщиками, а тамбур - сенями.

К открытию дороги было отчеканено несколько сотен бронзовых памятных медалей. На её лицевой стороне были изображены императоры Петр I и Николай I с подписью: "Николай I, достойный преемник Петра Великого, ввёл в России железные дороги" и "Первая железная дорога от Санкт-Петербурга до Павловска открыта 30.10.1837". На оборотной стороне изображен паровоз с круговой надписью: "Строителем первой железной дороги был Франц Герстнер, родом чех, единоплеменный россиянам". Медали однако, не раздали участникам торжеств. Одна из медалей была вмонтирована в мраморную доску в зале собраний акционеров на 2-м этаже Петербургской станции.(не сохран.) Один из образцов хранится в Эрмитаже.

Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Каждый день на Семеновском плацу собирались массы людей. Всюду, на плакатах, в газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. Большим успехом пользовались лубочные картинки и носовые платки с изображением полюбившихся публике паровозов. На сцене Александринского театра поставили водевиль "Поездка в Царское Село".

Первые паровозы в России называли пароходами. Потому что к тому времени на реках уже ходили суда, движимые паровыми машинами, - пароходы. Поэт Нестор Васильевич Кукольник в своей песне "Попутная", прославляющей первую железную дорогу, написал: "Дым столбом - кипит, дымится пароход.. И быстрее, шибче воли поезд мчится в чистом поле...". Музыка - композитор Михаил Иванович Глинка (шестой романс из вокального цикла “Прощание с Петербургом”). Н. И. Греч, автором заметки в газете “Северная пчела”, писал: “Вот идёт паровоз с трубою, из которой валит дым; машина тащит за собою несколько повозок, в которых помещается более 300 человек". Это первое использование слова “паровоз” в печати.

Надписи на табличках: 1987. Макеты образцов подвижного состава Царскосельской железной дороги в натуральную величину. Созданы к 150-летию русской железной дороги в 1987 году коллективами Октябрьской ж.д. совместно с ЛИИЖТом и Ленинградскими заводами. 2007. Макет подвижного состава отреставрирован в 2007 году к 170-летию железных дорог России студентами и преподавателями ЛГУПСа при участии ОАО РЖД и финансовой поддержке НПФ "Благосостояние".

Фролов А. И. Санкт-Петербург от А до Я. Вокзалы. - СПб.: Изд. Глагол. 2008 Паровозы железных дорог России (1837-1890). Ч.1.2008. С. 12-15 Марина Улыбышева. Царскосельская чугунк. Первая железная дорога в России. Изд. дом Фома. 2010. О.О. Савельева. Пароход в чтсьои поле. журн. Энергия. 11.2015. С. 76-80 * - . Вып. № 192 (40) 27.10.2017., добавил ) Альбом гражданский сооружений общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Санкт-Петербург : Типография Градоначальства 1908 С. 38-40; добавил )

0 комментариев 0 комментариев 3899 просмотров 3899 просмотровДобавил: Mary, 4 Июля 2008, 22:11

Редактировано: 6 Января 2021, 19:22

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house32269.html' target='_blank'>Витебский вокзал . Паровоз "Проворный" на Citywalls.ru</a>

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32492

Готовится: 83

Улицы: 2717

Архитекторы: 4171

Посетители

Участников: 7

Гостей: 1066

Зарегистрировано: 14596

Всего сегодня: 8680

|