|

Публикация

Дворец Бобринского (продолжение)

Дворец Бобринского классицизм наб. Адмиралтейского кан., 31х - наб. Ново-Адмиралтейского кан., 6 1790-е - арх. Руска Луиджи Пам. арх.(федер.) 1822-1825 - арх. Михайлов А. А. 2-й - внутренняя перестройка 1883 - надстройка флигелей

см. Дворец Бобринского ()

Дворец Бобринских занимает территорию двух зданий Галерная ул., 58 Галерная ул. 60 Одно из них, принадлежавшее П. В. Мятлеву, было перестроено в 1790-х гг. арх. Л. Руска. В 1797 г. оба дома перешли в собственность графа А. Г. Бобринского.

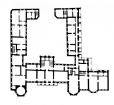

Участок дворца выходит на Галерную ул. и на наб. двух каналов - Адмиралтейского и Ново-Адмиралтейского. Планировка участка характерна для городской усадьбы XVIII в. Перед домом располагался парадный двор, ограниченный по сторонам служебными флигелями. Въезд во двор оформлен монументальными воротами с бюстами и пилонами. Со стороны Мойки - небольшой сад. Средняя часть главного фасада украшена ионическим портиком с аллегорическими скульптурами. Ограда дворца также украшена скульптурой. На углу ограды, при слиянии каналов, сооружен небольшой двухэтажный павильон-беседка.

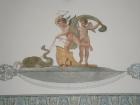

Наиболее интересные помещения дворца - парадная лестница, Красная гостиная, Белый и Танцевальный залы. В Белом зале сохранилась роспись, исполненная, видимо, Д. Скотти. (по материалам [])

До настоящего времени частично или целиком сохранились интерьеры 15 помещений. Это анфилада комнат выходящих на Ново-Адмиралтейский канал и комнаты, примыкающие к ней. Весьма высока вероятность того, что прекрасно сохранившиеся росписи потолков были выполнены популярнейшим мастером того времени - Джованни Батиста Скотти. За время владения дворцом графы Бобринские собрали в своем доме ценную библиотеку в 20 тыс томов, где хранились, в частности, и рукописи В. А. Жуковского. Гостиные и кабинеты дворца были украшены великолепной коллекцией бронзы - около 500 предметов, десятками шпалер и ковров (в комнатах до сих пор сохранились крепления для их развески). Собрания фарфора и серебра выставлялись в специальных витринах, так же как и «ценные древности» - монеты, лиможские эмали, драгоценности, табакерки. Стены украшали портреты кисти Д. Левицкого, Ж.-Б. Греза, картины С. Щедрина и др. На уникальность интерьеров и художественного убранства дворца указывал А. Н. Бенуа. ( artesliberales.spbu.ru 07.05.2011; добавил: )

30 января 1923 г. спешно составленная экспозиция в новом помещении была представлена студентам и преподавателям Географического института. Официальное открытие музея состоялось 10 июня 1923 г., во время Петроградской губернской музейной конференции. В 1924 г. вышла первая статья Семенова-Тян-Шанского о Центральном географическом музее и его задачах. В январе 1929 г. из-за капитального ремонта здания на канале Грибоедова музей переехал в третий и последний раз в бывший особняк графа Бобринского на Красной (бывшей Галерной) улице. Площадь новых музейных помещений была огромной - около 3000 квадратных метров, - в несколько раз больше прежней. Несмотря на все трудности, музей был вновь открыт в начале июля 1929 г., и с этого момента начался период его подъема и расцвета. Наконец-то музей смог по-настоящему развернуть свои фондовые богатства: были организованы тематические передвижные выставки, которые только в 1932 г. увидели 30 тысяч человек. Появились новые панорамные макеты, рельефные карты, модели и панно (работы Б. И. Лебединского и В. П. Семенова-Тян-Шанского). Организовывались и экспедиции сотрудников музея, привозивших много материалов. Коллекции музея привязывались к физико-географическим областям, а не к административным районам и границам государств. И это было одной из причин, по которым в над музеем снова стали сгущаться тучи. В 1936 г. его бюджет достиг более полумиллиона рублей, фонды - 16 тыс. единиц хранения, коллектив - 50 человек. Злой рок преследовал детище Семенова-Тян-Шанского. На этот раз он нашел свое воплощение в новом ученом секретаре - Н. Д. Захарове. Дилетант и в географии, и в музейном деле, он утверждал, что профиль музея безграмотен и что основой физической географии является… промышленность. В 1936 г. из Москвы пришел инспирированный Захаровым ультиматум о полной перепланировке экспозиции музея в двухмесячный срок по административно-территориальному делению. Семенов-Тян-Шанский отправил на имя наркома просвещения СССР прошение об отставке по состоянию здоровья и одновременно письмо, где он объяснил подлинные мотивы ухода. Когда музей (в 1938 ?) был передан Ленинградскому университету, музейное помещение занял сначала заочный сектор университета, а потом... ремесленное училище. В начале 1941 г. последовало постановление Ленсовета и ректората ЛГУ о закрытии музея. (Из статьи П. М. Полян "Любимое детище" В. П. Семенова-Тян-Шанского. Журнал "Природа" 1989 г. № 3 С.83-90; добавил: )

Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский (1870-1942) - русский и советский географ, автор фундаментальных работ по районированию, городскому и сельскому расселению.

В начале августа меня оформили в литографию картлаборатории Географо-экономического НИИ при Ленгосуниверситете им. Бубнова... Литография помещалась в правом одноэтажном флигеле старинного особняка графа Бобринского (Красная улица, 60). В самом особняке, в его парадных залах, помещался Географический музей с огромным чучелом бурого медведя перед входом. гл.научного сотрудника ВСЕГЕИ Б.М.Михайлова" (1925 г.р.): Михайлов Б.М. На дне блокады и войны. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. С.34; добавил: )

Как минимум с 1976 и по 2002 г. центральную часть дворца занимал НИИ Комплексных Социальных исследований ЛГУ (потом его перевели в Смольный). Скорее всего он размещался здесь с момента своего образования в 1965 г. (так что серьезный ремонт если и был - то как раз перед 1965 г.)

1933: Центральный Географический музей - Красная ул., 60 В ведении Наркомпроса. Шеф: - взаимн. шефство - Госкартогеодезия и ОПТЭ. Функции: характеристика природы и хозяйства отдельных районов и морей СССР. Работает во всесоюзном масштабе. Дир-ор проф. Семенов-Тян-Шанский В.П. (Весь Ленинград" Адресная и справочная книга. Изд. Леноблисполкома и Ленсовета, Ленинград - 1933, С. 978) 1937: Государственный Центральный Географический музей - Красная ул., 60 (Путеводитель по Ленинграду. - Л., 1937. С. 46) 1939: Гос. Центральный географический музей Красная ул., 60, т.427-47 В ведении Наркомпроса РСФСР возможность трудящимся ознакомиться с географией нашей страны..." (Ленингрд. Адресно-справочная книга. 1939. С. 286)

Памятник федерального значения (Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001)  13 комментариев 13 комментариев 10014 просмотров 10014 просмотровДобавил: Mary, 4 Февраля 2010, 01:40

Редактировано: 23 Февраля 2020, 00:20

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house10234.html' target='_blank'>Дворец Бобринского (продолжение) на Citywalls.ru</a>

Всего 13 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32530

Готовится: 102

Улицы: 2722

Архитекторы: 4172

Посетители

Участников: 8

Гостей: 1331

Зарегистрировано: 14630

Всего сегодня: 1311

|

Центральный Географический музей.

Закрыт в начале 1941. Экспозиции были растащены уже задолго до даты закрытия.

Судьба географического музея

Мало кто сегодня знает, что в довоенные годы существовал в Ленинграде Центральный географический музей — третий (!) после Эрмитажа и Русского музея по богатству фондов. Несколько документов в архивах Географического общества и пара глав в объемистой рукописи воспоминаний В. П. Семенова-Тян-Шанского — вот, собственно, и все, что сохранилось от этого уникального географического учреждения.

Рождение мечты

В.П. Семенов-Тян-Шанский

Судьба географического музея печальна и поучительна. В феврале 1919 года в Зимнем Дворце состоялась первая общемузейная конференция под председательством наркома просвещения А. В. Луначарского. Семенову-Тян-Шанскому, сыну знаменитого путешественника П.П. Семёнова, получившего почетную приставку к своей фамилии за изучение Тянь-Шаня, было предложено организовать в Петрограде комплексный географический музей.

Это был амбициозный проект создания парка-музея по типу шведского Скансена — первого в мире культурно-исторического и этнографического музея на открытом воздухе, основанного в 1891 году.

Специализированных естественных музеев в России к тому времени было уже немало — Геологический, Зоологический, Этнографический, Археологический. При этом комплексными были лишь временные экспозиции национальных павильонов на Географической выставке в Москве и на Всемирных выставках в Чикаго (1893) и Париже (1900). Сама постановка вопроса о создании комплексного музея свидетельствовала о новом уровне географии, ее переходе от узкоотраслевых описаний к широким и взаимосвязанным характеристикам.

Первый акт музейной драмы

Первое заседание оргкомитета будущего музея Семенов-Тян-Шанский провел 21 февраля 1919 года, а уже 23 июня Наркомпрос РСФСР официально учредил центральный географический музей с передачей ему Елагина острова с дворцом и прочими находящимися на нем постройками. Однако, кроме серии картин и диаграмм, оставшихся от выставки 1917 года «Россия до войны и теперь», экспонатов не было.

Из них составили первую выставку ландшафтов Севера, открытую в географическом обществе уже весной 1920 года. Энтузиазм директора зажег и других сотрудников, и дело пошло на лад: ширился библиотечный фонд, оборудование, академический таксидермист С. К. Приходько под руководством старшего брата директора биолога А. П. Семенова-Тян-Шанского быстро наращивал коллекцию чучел животных. Художественный совет музея заказал лучшим скульпторам бюсты выдающихся географов — П. А. Кропоткина, В. И. Ламанского, Д. Н. Анучина.

К работе были привлечены два художника с немалым опытом путешествий — В. В. Эмме и П. Я. Пясецкий. Особенно впечатляли вращающиеся географические панорамы Пясецкого, изображавшие Монголию, Китай, Японию, Иран, район Великого Сибирского пути и т. д. Последняя панорама представляла собой уникальное цветное полотно шириной около метра и длиной в 2,5 км, намотанное на два больших деревянных вала. В специальной раме, словно на экране или в окне едущего вагона, тысячи будущих посетителей могли увидеть и заволжские степи, и уральские горы — весь Сибирский путь от Сызрани до Тихого океана (на полный осмотр панорамы требовалось 2,5 ч).

Елагинский дворец мало пригоден для музея, и в 20 км от города музею предложили другой, более удобный и вместительный дворец с парком — в имении бывш. председателя Императорского русского географического общества великого князя Николая Михайловича в Михайловском близ Стрельны. В обширных полуподвалах дворца гидролог К. М. Дерюгин предполагал в будущем устроить пресноводные и морские аквариумы, которые служили бы прекрасным дополнением к парку.

Имение Михайловское было расположено на склоне Лиговской террассы на берегу Кронштадской губы Финского залива. С дворцовой башни открывался чудесный вид на залив и синеющий вдали лесистый берег Карельского перешейка.

Вокруг дворца раскинулся большой парк. Парк был английский, нерегулярный и потому легче поддающийся перепланировке. По проекту геоботаника В. М. Савича порядок расположения растительности с севера на юг соответствовал естественным растительным зонам, а на холмах собирались представить горные ландшафты.

Дорожкам предполагалось присвоить имена наиболее выдающихся географов (каждого — в районе его исследований). Намечалось возвести и типичные для тех или иных местностей постройки, которые обслуживались бы представителями соответствующих народностей. Была организована экскурсионная станция с пропускной способностью до 5 тыс. человек в сезон, намечалось открыть рядом опытно-показательный совхоз в надежде не только закрепиться на этом месте, но и получить для нужд музея дополнительные средства.

К этому моменту музей состоял из физико-географической части (отдел суши, которым заведовал Д. И. Мушкетов, а также географический парк) и антропогеографической, включавшей этнографический и статистико-экономический отделы. Позднее структура музея неоднократно менялась, приспосабливалась к изменяющимся условиям среды.

Дворец Бобринского

В беспрецедентную по замыслу экспозицию музея, долженствовавшую сыграть выдающуюся роль не только в географическом, но и музейном деле нашей страны вообще, по воле злого случая оказалась вписанной… детская колония, занимавшая один из флигелей дворца.

Увы, в первые послереволюционные годы культура среди государственных забот стояла на одном из последних мест. И не удивительно, что в этих условиях колония съела музей. В Михайловском он так и не открылся. Осенью 1921 года пришло распоряжение о переводе коллекции в Петроград, причем без указания нового помещения.

На помощь поспешил Географический институт. Его директор С. Я. Эдельштейн предложил музею здание студенческого общежития института в бывшем особняке купца-пивовара Дурдина на Екатерининском канале, только что переименованном в канал Грибоедова. Здание было тесным для музея, в нем было повреждено отопление и электропроводка, но рассуждать не приходилось. И в декабре по санному пути имущество музея было перевезено из Михайловского.

Так кончился первый акт музейной драмы. Начался ее второй акт — период, названный самим Семёновым-Тянь-Шанским годами музейного кустарничества.

Годы расцвета и триумфа

Может показаться невероятным, но уже 30 января 1923 года спешно составленная экспозиция в новом помещении была представлена студентам и преподавателям Географического института. Официальное открытие музея состоялось 10 июня 1923 года, во время Петроградской губернской музейной конференции. В 1924 году вышла первая статья Семенова-Тян-Шанского о Центральном географическом музее и его задачах.

В январе 1929 года из-за капитального ремонта здания на канале Грибоедова музей переехал в третий и последний раз в бывший особняк графа Бобринского на Красной (бывшей Галерной) улице.

Площадь новых музейных помещений была огромной — около 3000 квадратных метров, — в несколько раз больше прежней. Несмотря на все трудности, музей был вновь открыт в начале июля 1929 года, и с этого момента начался период его подъема и расцвета. Наконец-то музей смог по-настоящему развернуть свои фондовые богатства: были организованы тематические передвижные выставки, которые только в 1932 году увидели 30 тысяч человек. Появились новые панорамные макеты, рельефные карты, модели и панно (работы Б. И. Лебединского и В. П. Семенова-Тян-Шанского). Организовывались и экспедиции сотрудников музея, привозивших много материалов.

коллекции музея привязывались к физико-географическим областям, а не к административным районам и границам государств. И это было одной из причин, по которым в над музеем снова стали сгущаться тучи.

После убийства Кирова в декабре 1934 г.в Ленинграде начались массовые репрессии, от которых пострадал и музей, лишившийся ряда сотрудников. Музей пытались уплотнить, отдав половину помещений организации Гипровод, и только после значительных усилий, удалось вернуть территорию.

В 1936 г. его бюджет достиг более полумиллиона рублей, фонды — 16 тыс. единиц хранения, коллектив — 50 человек. Авторитет музея никогда не стоял еще так высоко!

«Ни СССР, ни союзных республик…»

Злой рок преследовал детище Семенова-Тян-Шанского. На этот раз он нашел свое воплощение в новом ученом секретаре— Н. Д. Захарове. Карьера Захарова сродни карьерам многих подобных ему гонителей науки и культуры. Когда-то он читал в университете диалектический материализм и попутно травил видного географа и биолога Л. С. Берга.

Дилетант и в географии, и в музейном деле, он утверждал, что профиль музея безграмотен и что основой физической географии является… промышленность.

В 1936 г. из Москвы пришел инспирированный Захаровым ультиматум о полной перепланировке экспозиции музея в двухмесячный срок по административно-территориальному делению. Семенов-Тян-Шанский отправил на имя наркома просвещения СССР прошение об отставке по состоянию здоровья и одновременно письмо, где он объяснил подлинные мотивы ухода.

Когда музей (в 1938 ?) был передан Ленинградскому университету, музейное помещение занял сначала заочный сектор университета, а потом... ремесленное училище. В начале 1941 г. последовало постановление Ленсовета и ректората ЛГУ о закрытии музея.