|

Публикация

Мраморный дворец . Домовая церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы

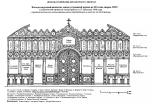

Иконостас. Мраморный дворец . Домовая церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы Утраченное 1768-1785 - арх. Ринальди Антонио 1793-1795 - арх. Старов - ремонт 1846-1849 - арх. Брюллов Александр Павлович - новая церковь 1850-1852 - иконописец Пешехонов Василий Макарович - новые иконы иконостаса

см. . вел. кн. Константин Павлович . вел.кн. Константин Николаевич

1-я домовая церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы

Первая домовая церквь в Мраморном дворце была освящена 20 ноября 1783 г., за два года до завершения строительства дворца, построенного по проекту арх. Антонио Ринальди в 1768-1785 гг. для графа А. Г. Орлова. Церковь находилась в нижнем этаже невского корпуса дворца. Занимала небольшое сводчатое помещение в четыре окна на Неву. По желанию императрицы, церковь освятили во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.

13(24) апреля 1783 г. хозяин Мраморного дворца, граф Г. Г. Орлов скончался. По поручению Екатерина II арх. Иван Егорович Старов (1744/1745 - 1808) провел поновление дворца. Работы по реставрации начались в 1793 г. и были закончены в 1795. В 1796 г. дворец пожалован Екатериной II своему внуку вел. кн. Константину Павловичу по случаю его предстоящего бракосочетания с Юлианой-Генриеттой-Фредерикой принцессой Саксен-Кобургской (будущей вел. кн. Анной Федоровной). После свадьбы 15 февраля 1796 г. Константин Павлович с супругой поселился во дворце. Эти события повлекли за собой вторичное освящение обновлённой домовой церкви в 1796 г.

Из Описания 1785 г. следует, что в церкви находился резной иконостас и живописные произведения (иконы) работы художников Ивана Бельского и Иосифа Криста. Одноярусный резной иконостас выполнил столяр Федот Окорчин. Пять икон для иконстаса исполнил немецкий худ. Иосиф Крист. Храмовый образ был заказан некоему «диакону из Чесмы», имя которого не сохранилось.

"В алтаре, на горнем месте, находилась икона Распятие Иисуса Христа, по сторонам - иконы главных праздников, в двух больших, крестообразных рамах. Над жертвенником была икона Коронование Божией Матери. Иконостас был окрашен голубой масляной краской и имел 6 икон: Спасителя, Введение, Иоанна Богослова, Божией Матери, царя Константина и евангелиста Луки. Пред местными иконами, на аналоях, - иконы, которыми императрица благословила вел. кн. Константина Павловича на вступление в брак. Над Царскими вратами - Тайная Вечеря; на стенах церкви 10 картин из священной истории". ([])

С течением времени количество икон домовой церкви возрастало. Появлялись старинные ценные иконы. Одна из них - образ Спасителя в золотом окладе, которым супруги были благословлены при обручении 3 февраля 1796 г.

В 1796 г. утварь церкви была дополнена и создана новая плащаница. Среди предметов культа, поступивших от Кабинета Е.И.В., особенно выделялась напрестольная серебряная с позолотой дарохранительница с финифтяными образами. Образ мозаичной работы Божией Матери - икона, созданная русским живописцем Иваном Бельским, наряду с плащаницей его же работы, входила тогда в число наиболее чтимых реликвий домовой церкви Мраморного дворца. Некоторые из икон, подаренных тогда церкви, были в числе знаковых реликвий.

В таком виде церковь существовала до 1846 г. В помещение церкви можно было попасть из дворовых апартаментов через Переднюю 1-го этажа. Домовой храм имел и отдельный вход с улицы.

2-я домовая церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы

В середине XIX в. Мраморный дворец подвергся капитальной внутренней реконструкции. В 1832 г. имп. Николай I своим указом перевел Мраморный дворец в собственность своему второму сыну - вел. кн. Константину Николаевичу. В 1845 г. арх. Александр Павлович Брюллов (1798-1877) получает заказ на капитальную перестройку дворца к совершеннолетию и свадьбе нового владельца. В 1848 г. вел. кн. Константин Николаевич женился на немецкой принцессе Александре Фридерике Саксен-Альтенбургской (Александре Иосифовне).

На время капитального ремонта домовая церковь в сентябре 1846 г. была перенесена в Служебный дом в качестве «временной церкви» и находилась там три года (во 2-м этаже, на углу к Суворовской пл.).

Весной 1848 г., когда реконструкция дворца приближалась к завершению, появилось решение устроить новую домовую церковь. Церковь разместили на 3-м этаже невской анфилады Мраморного дворца над прежней церковью, располагавшейся на 1-м этаже. (на протяжении 9-ти окон, по направлению к восточному углу). К концу декабря 1849 г. все работы по устройству домовой церкви дворца с необходимым набором утвари, ризницей и богослужебными книгами были завершены. По желанию вел. кн. Константина Николаевича, духовник их императорских величеств и протопресвитер Большого собора Зимнего дворца Василий Бажанов освятил домовую церковь 27 декабря 1849 г. Новая церковь традиционно посвящалась празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Прежний иконостас и почти всю утварь отправили в Задне-Никифоровскую пустынь в Олонецкой губернии.

Первым для церкви в 1848 г. был высочайше утвержден проект Брюллова на выполнение иконостаса. Новый иконостас был исполнен по полному чину - в четыре яруса. Выполнен искусными резчиками охтинской мастерской купца 3-й гильдии Егора Скворцова. Иконостас представлял собой сплошное золоченое кружево сложного узора, обрамлявшее иконы.

Арх. А. Брюллов одновременно составил смету на изготовление икон, с указанием их места в иконостасе, сюжетов, конфигурации, размеров и стоимости. 64 иконописных образа написали мастера религиозной живописи академики и профессора Императорской Академии художеств Т. К. Нефф, Ф. А. Бруни, К. Дузи, П. М. Шамшин, М. И. Скотти, Ф. П. Брюлло. Более половины произведений (33 иконы апостольского и пророческого рядов) выполнил старшего брата арх. Брюллова живописца Федора Брюлло (1793-1869). Три иконы (соимённых чете хозяев дома) - "Царь Константин и Царица Елена", "Св. Царица Александра" и "Введение во Храм", были написаны итальянским живописцем Козрое Дузи. В начале января 1849 г. мастера приступили к написанию икон, а уже 8 февраля готовые образа были установлены в иконостас. Формат икон был невелик. Лишь две иконы для северных и южных дверей 1-го яруса иконостаса выделялись по высоте (184,5 см).

"Иконостас тонкой резьбы, вызолоченный по светло-синему грунту, состоит из 4-х ярусов. В первом ярусе, кроме икон местных, находятся иконы введения во храм Божией Матери, св. Николая, Сретения и царицы Александры. На боковых дверях - св. благоверные князья Георгий Владимирский и Александр Невский. Во втором ярусе главнейшие праздники и среди них, над царскими дверями, икона Софии премудрости Божией, по древнему новгородскому рисунку. В третьем ярусе св. апостолы, равноапостольные Константин и Елена, Владимир и Ольга, а между ликами апостолов деисус. В 4-м ярусе пророки и среди них икона Знамения Божией Матери. Над иконостасом Господь Саваоф с исходящим Духом Святым, и, наконец, св. крест. Пред иконами лампады со свечами, а вверху - лампады розового стекла, с елеем.

Во вновь создаваемую церковь были перенесены также подновлённые наиболее чтимые иконы из прежней церкви и других помещений Мраморного дворца. Из старых святынь прежней домовой церкви предполагалось реставрироват запрестольный образ "Распятие Иисуса Христа" и плащаницу работы Ивана Бельского. Поновление плащаницы исполнил Ф. П. Брюллов. Запрестольная икона была написана заново из-за очень плохой сохранности оригинала. Работу выполнил иконописец В. М. Пешехонов. Декоративную роспись алтарной ниши и узорчатого обрамления исполнил живописец-декоратор Ф. И. Вундерлих.

Остальной декор церкви отличался скромностью: беленые своды, бумажные обои на стенах, дубовые двери и паркеты. Стены покрывала орнаментальная роспись Ф. И. Вундерлиха на золотом фоне. Престол и жертвенник были сделаны из блока розового мрамора с рельефной плетенкой в византийском стиле.

Из сдаточной дворцовой описи 1849 г.:"Запрестольный образ, писанный по штукатурке, Образ Спасителя на золотом поле, а в нише седалище, покрытое мраморною доскою". Перед поясным изображением Спаса теплилось семь серебряных лампадок. По бокам Вседержителя располагались иконы Богоматери и Иоанна Предтечи. Для ниши над жертвенником был специально написан образ Знамения Божией Матери, в то время как жертвенник первоначальной домовой церкви осеняла икона "Снятие со креста Спасителя".

Церковью могли пользоваться не только владельцы дворца, но и многочисленная прислуга и даже жители соседних домов. Для этого для церкви был оборудован отдельный вход с улицы и лестница, ведущая в церковь.

Работы В. М. Пешехонова 1852.

Став хозяином дворца, Константин Николаевич решил заменить все иконы иконостаса. Константин Николаевич глубоко усвоил русско-византийскую эстетику, отвечавшую его религиозным убеждениям. Иконостас, живописный строй икон не подходил его представлениям об атмосфере русского храма. Живописцы, привлечённые А. П. Брюлловым для исполнения образов иконостаса, придерживались стиля европейской художественной школы. И хотя все иконы были исполнены в полном соответствии с высочайше утверждёнными эскизами, их мастерство значительно отличалось от русской иконописной традиции.

В 1850 г. иконописец Василий Макарович Пешехонов получил заказ на написание икон в иконостасе и всех священных изображений на стенах алтаря и церкви в древнем стиле, по древним подлинникам. Новый заказ иконописная мастерская Пешехонова исполнила к декабрю 1852 г., создав более полусотни иконописных ликов. Стилизованные "под старину" "иконы писаны по золотому фону, одежды святых забликованы золотом, вокруг образов сделаны золотые узоры, вокруг образов сделаны золотые узоры с цировкою".

"...церковь имела вид древних русских церквей и замечательна как богатством своим и изяществом, так и благоговейным действием на молящихся. Алтарь четырехугольный, продолговатый; на горнем месте устроена глубокая полукруглая ниша, в которой помещается полукруглое мраморное седалище, а над ним поясное изображение Вседержителя. Пред иконой 7 серебряных лампадок. В другой нише, над жертвенником, образ Знамения Божией Матери и пред ним 3 лампадки". (2)

В иконостасе остались нетронутыми 16 круглых икон праздничного ряда, написанных итальянцами К. Дузи и М. Скотти, а также иконы на царских вратах кисти Т. Неффа.

Прежние, вынутые из иконостаса иконы были перенесены в предцерковный зал (поставлены в виде иконостаса).

Изменения в составе образов иконостаса продолжались и в последующем. Так, в память рождения 4 февраля 1854 г. вел. кн. Веры Константиновны в иконостасе появился образ св. Георгия Владимирского, заменивший собою Архангела Михаила на северной двери. Икона Сретения Господня, празднуемого в день рождения вел. кн. Николая Константиновича, заняла место прежней иконы свв. Константина и Елены в местном чине иконостаса, а София Премудрость Божия оказалась над царскими вратами, где ранее располагалась Тайная вечеря. Собрание икон Мраморного дворца пополнялось иконами, подносимыми членам семьи по тому или иному случаю, привезенными из поездом или заказанными известным иконописным мастерским. Особыми иконами отмечались случаи, связанные с риском для жизни. Так, например, 17 июля 1854 г., в день св. Марины, вел. кн. Константин Николаевич чуть не утонул при испытании морского судна. В память спасения ему была поднесена специально написанная икона св. влмч Марины, в верхней части которой Иисус Христос спасал св. апостола Петра во время морской бури. Икона висела в простенке стены церковного зала против входа из сеней. В 15-ю годовщину этого события, 17 июля 1869 г., имп. Александр II прислал в дар своему брату "перст нетленных мощей св. влмч Марины". Для хранения этой реликвии был специально изготовлен серебряный вызолоченный ковчег, украшенный эмалью, который установили на бронзовом кронштейне под иконой св. Марины.

От Финляндского полка была подарена икона в серебряном киоте "свв. царь Константин, святитель Спиридон и мученик Юлиан Тарсийский", помещённая в алтаре за престолом на специально изготовленном резном изящном аналое, покрытом белой эмалью с легкой позолотой. Во второй половине XIX в. иконописное заведение Н. А. Лукутина поставляло дворцу лики святых в соответствии с месяцесловом. С конца XIX - начале ХХ в. по заказу Придворной конторы Мраморного дворца в Московских мастерских Осипа (Иосифа) Чирикова и Михаила Дикарёва постоянно изготовлялись великолепные минейные образа.

Реликвии

Реликвии (наиболее почитаемые предметы религиозного культа) стали появляться в Мраморном дворце со времени устройства в нём первой домовой церкви.

В 1858-1859 гг. Константин Николаевич совершил плавание вокруг Европы из Балтийского в Средиземное море, посетив ряд государств. Программой путешествия предусматривалось в конце апреля - начале мая 1859 г. посещение Иерусалима, в связи с учреждением там первой российской миссии. Патриарх иерусалимскийй Кирилл принес в дар частицы мощей Царя Константина, Царицы Александры, Василия Великого, Марии Магдалины. Святые дары иерусалимские вел. кн. вознамерился поместить в домовой церкви Мраморного дворца. По его замыслу частицы мощей следовало упокоить в ячейки своеобразной дарохранительницы, изготовленной в виде специального декоративного креста. Проект этого креста вел. кн. заказал акад. живописи Ф. Г. Солнцеву. По утверждённым акварельным рисункам Солнцева, серебряных дел мастер Фёдор Верховцев более 4-х месяцев трудился над изготовлением этого почти полуметрового в высоту (44,8 см) уникального изделия. Кроме художественной резьбы, покрывающей поверхность креста в виде неовизантийского орнамента, он применил литьё и чеканку, употребив золото и серебро, украсил крест изумрудами и рубинами. Реликвию утвердили на аналое, установленном перед иконостасом домовой церкви по правую руку от царских врат, т. е. перед иконой Спасителя. По другую сторону царских врат, перед иконой Богоматери, на аналое в богатом застеклённом киоте хранилась не менее почитаемая реликвия - старинный, почти истлевший образ Спаса Нерукотворного, принадлежавший некогда Никите Романовичу Юрьеву-Захарьину.

В домовой церкви находился еще один раритет, привезенный из Палестины - в притворе, за молельной, пред иконой в память тысячелетия России, прикреплённой к стене, помещалсась на продолговатом столике модель часовни Гроба Господня из дерева, - дар иерусалимского патриарха Кирилла в 1859 г. Она была освящена одновременно с новодельным мощехранительным крестом и закрыта прозрачным колпаком, отлитым на Императорском стеклянном заводе по специальному заказу.

Из многочисленных реликвий, которыми располагала домовая церковь Мраморного дворца, сохранился лишь мощехранительный крест времени вел. кн. Константина Николаевича. В 1920-е гг. эта реликвия оказалась в Государственном музее этнографии, откуда в 1941 г. передана в Государственный Эрмитаж, где и находится по настоящее время.

В 1892 г. Константин Николаевич хотел заказать арх. Дмитрию Дмитриевичу Зайцеву (1849 - после 1916) проект новой домовой церкви. Созданная арх. Н. В. Султановым в доме московского генерал-губернора, вел. кн. Сергея Александровича, домовая церковь в русском стиле потрясла К.Н., и он захотел такую же у себя в Петербурге. Но новая церковь не появилась.

Церковные священники: - Василий Григорьевич Григорьев, член российской академии, участвовавший в составлении словопроизводного российского словаря - протоиерей Симеон Петрович Ласкин, зять Григорьева, служивший до 1831 г. - священник Кодрат Федорович Федоров, умерший 3-го ноября 1845 г. - Иоанн Алексеевич Орлов, перешедший к Зимнему дворцу - Дмитрий Иоаннович Куколевский, умер в 1861 г. - Самуил Васильевич Михайловский, умерший в 1871 г. (2) перед революцией в церкви служили иеромонахи Александро-Невской лавры.

Домовая Церковь не сохранилась.

В 1911 г. скончалась вдова вел. кн. Константина Николаевича - вел. кн. Александра Иосифовна (отпета в домовой церкви Мраморного дворца). В 1915 г. - ее сын и хозяин дворца вел. кн. Константин Константинович. В Мраморном осталась его вдова вел. кн. Елизавета Маврикиевна с наследениками. После Февральской революции 1917 г. владельцы дворца были лишены денег на его содержание. В марте Временное правительство решает приобрести у Елизаветы Маврикиевны дворец в собственность государства. Дворец стремительно наполнялся чиновниками Комиссии по управлению Мраморным дворцом и другими посторонними организациями. В декабре 1917 г. домовый храм, куда постепенно складировались иконы и другие церковные ценности из остальных помещений дворца, был опечатан. Последовал даже приказ "О передаче священных реликвий церкви Мраморного дворца в церкви и монастыри России", решение по которому было отложено.

После Октябрьской революции 1917 г., в 1918 г. дворец был национализирован. В марте 1918 г. принято Постановление Народного комиссариата имуществ "Об упразднении придворного духовенства". Следствием этого решения стало закрытие домовой церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Мраморного дворца, что в дальнейшем привело к утрате церковной утвари, икон.

В апреле 1919 г. в Мраморном дворце и Служебном доме разместилась созданая Российская (затем Государственной) Академия истории материальной культуры (преемница Императорской Археологической комиссии). В течение 1922-1925 гг. домовая церковь находилась под охраной Комитета по охране монументальных памятников по 2-й категории, но все равно подвергалась разграблению. Из помещения церкви было изъято почти всё, кроме резного золоченого иконостаса. В документе того времени сказано: "Иконостас церкви остаётся на месте как представляющий архитектурно-художественную ценность", с оговоркой: "Иконы же в нём музейного значения не имеют".

Иконостас находился на своём месте до ноября 1930 г., когда встал вопрос о его ликвидации. В запросе того времени на снятие иконостаса он оценивался уже как не представляющий ни исторической, ни художественной ценности. Инспекция по музеям Отдела народного образования быстро разрешила демонтаж иконостаса при соблюдении ряда условий: иконостас следовало сфотографировать, составить план помещения, складировать разобранные части там, где их могли бы осмотреть представители учреждений. С 16 ноября по 28 декабря 1930 г., иконостас был разобран. В апреля 1931 г. разобранный иконостас передали Государственному Русскому музею. Дальнейшие следы иконостаса домовой церкви Мраморного дворца теряются. В помещении церкви разместился архив Государственную Академию истории материальной культуры

480 предметов церковной утвари и реликвий как из самой церкви, так и из других помещений Мраморного дворца, прошедшие экспертизу и отбор специалистами Государственного музейного фонда, были изъяты и 23 июля 1925 г. вывезены на склады ГМФ. Подавляющее число изъятых предметов составляли иконы. Высокохудожественные иконы (которые "не могут быть обращены в слитки") из ГМФ были распределены по музеям (часть из них была утрачена), не признанные таковыми - вывозились на продажу в пользу «Помгола», либо утилизировались.

По подсчётам М. В. Басовой, из известных на сегодняшний день 236 минейных (икона с изображением святых, почитаемых в определённый месяц) и праздничных икон, написанных мастерскими иконописцами, работавшими в Москве, И. С. Чириковым и М. И. Дикарёвым» 205 икон числится в фондах Государственного музея истории религии, 10 икон попали в фонды Государственного Русского музея, 21 икона оказалась в запасниках Государственного Эрмитажа. Судьба прочего убранства домовой церкви Мраморного дворца, как и реликвий, принадлежавших вел. кн. Константину Николаевичу остаётся неизвестной.

В 1923 г. в Петрограде был создан Музей отживающего культа (закрыт в 1928) для принятия на хранение художественных ценностей из закрывавшихся храмов. Располагался в Волховском пер. в домах № 1-3. Среди церквей, чьё имущество было передано в Музей отживающего культа, Святыни СПб... называют церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы при Мраморном дворце

Таким образом, богатейший комплекс иконного убранства Мраморного дворца, формировавшийся на протяжении почти полутора веков и составлявший неотъемлемую часть духовной жизни его обитателей, в течение нескольких лет мятежного XX века был разорен. (Кобак)

В 1937 г. дворец занял музей В. И. Ленина.

1. Ю. В. Трубинов. Реликвии Великого князя Константина Николаевича в Мраморном дворце XIX в. 2. Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Выпуск 7. Санкт-Петербург, 1883 г. Типографии Департамента Удело. С. 46-49 3. Юрий Викторович Трубинов. Архитекторы Мраморного дворца. СПб. 2013. 4. Описание Мраморного дома покоям в их уборах и вещах, также и службам с приложением планов, поднесенное от смотрителем дворца полковника Федора Буксгевдена в 1785 году (в книге Трубинова) 5. Павлова С. В., Матвеев Б. М. Мраморный дворец. СПб., 1996. С. 38, 111. Труды Музея истории религии. СПб., 2001. Вып. 1. 6. Ю. В. Трубинов. Икона в Мраморном дворце: 1785-1925. (Формирование комплекса и его утрата) Труды Государственного музея истории религии. Выпуск 8. С. 55-59. 7. Басова М. В. Минейные и праздничные иконы И. С. Чирикова и М. И. Дикарева из домовой церкви Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга (1893–1972). СПб, 1994. С. 57- . С. 47–87. 8. Ананьев Виталий Геннадьевич. Музей отживающего культа и его экспозиционные практики (статья) 9. В.В. Антонов, А.В. Кобак. Святыни СПб - христианская историко-церковная энциклопедия. "Лики России". Санкт-Петребург. 2003. С. 158. 10. Юрий Трубинов. Феномон имени Константин в истории Мраморного дворца. (статья) LAP Lambert. Academic Publishing. 2016. 11. Юрий Трубинов. Архитекторы Мраморного дворца. Изд. "Композитор . Санкт-Петербург". 2013.  0 комментариев 0 комментариев 21 просмотр 21 просмотрДобавил: Mary, 23 Мая 2024, 20:53

Редактировано: 24 Мая 2024, 08:06

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house35112.html' target='_blank'>Мраморный дворец . Домовая церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы на Citywalls.ru</a>

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 31874

Готовится: 65

Улицы: 2685

Архитекторы: 4109

Посетители

Участников: 8

Гостей: 4462

Зарегистрировано: 13899

Всего сегодня: 3720

|