|

Публикация

Доходный дом Д. Н. ИвановаФото - , 03.2023. Доходный дом Д. Н. Иванова эклектика 6-я линия ВО, 17 1901-1902 - техник Спокойский-Францевич Пётр Львович ([]) 1877 - пятиэтажный флигель во дворе

Жилой дом. Библиотека им. Л. Н. Толстого - Галерея "Форум"

техник Спокойский-Францевич Пётр Львович - техник, архитектор больницы св. Пантелеймона (с 1900 г.), участковый техник Городской управы (с 1902 г.)

* Видимо для установки башенного крана во дворе при капремонте разобрали часть д.19.

Участок начал застраиваться в 1720-1730-х гг.. Тогда же среди первых его владельцев был подполковник Вельяминов. К середине XVIII в. тут стоял каменный дом в один этаж, на высоких подвалах, семи окон по фасаду. Справа была ограда с воротами. В таком виде, только с измененным фасадом, он сохранялся до конца XIX в. В 1771-1779 гг. дом принадлежал семье известного арх. Ивана Егоровича Старова (1745-1808), женатого на дочери горнопромышленника Г. А. Демидова Наталье. Время, проведенное здесь, было годами активной творческой работы архитектора. Отсюда он перебрался в особняк на Фонтанке.

В 1846-1874 гг. домом владел боевой генерал Павел Яковлевич Купреянов (1789-1874), служивший в Финляндском полку. Он отличился в боях с Наполеоном и в войне с Турцией. А во время наводнения в Петербурге в 1824 г. организовал работу по приведению в порядок улиц Васильевского острова и раздаче пособий пострадавшим жителям. В конце 1870-х гг. дом перешел к генеральше Елизавете Федоровне Корвин-Круковской (урожд. Шyбepт) (1820-?), внучке петербургского академика, астронома Ф. И. Шуберта и дочери почетного академика, геодезиста Ф. Ф. Шуберта. Тогда же вместе с ней поселились ее дочери - Софья (в замужестве Ковалевская) и Анна (в замужестве Жаклар). В 1875 г. владельцем числится Штраух. (Прим.ред.: Семье Штраух принадлежал также и соседний дом № 25). В 1877 г. во дворе дома построили пятиэтажный флигель.

В 1880 г. дом числился за дочерью Е. Ф. Корвин-Круковской - талантливым ученым-математиком СофьейВасильевной Ковалевской (1850-1891). Сдача квартир внаем квартир сделала С. В. Ковалевскую и ее мужа, также известного ученого, В. О. Ковалевского состоятельными людьми и дала возможность продолжать научную работу. В середине и конце 1880-х гг. дом принадлежал второй дочери Е. Ф. Корвин-Круковской - одной из активисток Парижской Коммуны Анне Васильевне Жаклар (1843-1887). Среди тех, кто снимал здесь квартиру, был Иван Михайлович Гревс (1860-1941), впоследствии известный историк. Он не раз беседовал с мужем хозяйки дома Шарлем Виктором Жакларом - деятелем Парижской Коммуны, членом I Интернационала. 1880-1890-е - Здесь жил молодой университетский преподаватель, востоковед Ольденбург Сергей Федорович (1863-1934), впоследствии академик. С. В. Ольденбурга, тогда еще приват-доцента, в 1891 г. посетил В. И. Ленин - расспрашивал о петербургской жизни своего старшего брата А. И. Ульянова и младшей сестры Ольги.

В 1901-1902 гг. для очередного владельца - чиновника Дмитрия Николаевича Иванова - техник-строитель П. Л. Спокойский-Францевич на месте полутораэтажного особняка возвел пятиэтажный доходный дом. Монограмма Иванова сохранилась на дверях парадного входа. (По сведениям справочника «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века». Под общей редакцией Кирикова Б. М., изд-во «Пилигрим» 1996 год, стр. 286, дом построен в 1900 году. Участок принадлежал Д. Н. Иванову уже в 1890-х годах. («Весь Петербург». Адресная и справочная книга. - СПб. 1895 г. Отдел IV; Стб. 269) В 1905-1909 гг. здесь жил крупный геолог Сергей Николаевич Никитин, автор капитального труда «Следы мелового периода в Центральной России». В 1905 г. одну из квартир занимал профсоюз рабочих конфетно-шоколадного производства. По крайней мере с 1908 г. хозяйкой являлась Евлампия Ивановна Иванова, вероятно, вдова Д. Н. Иванова. В 1910-1930-е гг. почти двадцать лет в этом доме жил Вадим Сергеевич Шефнер (1915-2002), впоследствии выдающийся поэт и прозаик. В своих повестях и рассказах: автобиографической «Имя для птицы», художественной «Сестра печали», «Счастливый неудачник» и др. он оставил драгоценные воспоминания о жизни и быте на острове в 1920-1930-х гг.. Широко известны и научно-фантастические произведения Шефнера «Девушка у обрыва» и «Скромный гений», военные рассказы.

В 1981-1982 - Библиотека им. Л. Н. Толстого На втором этаже этого и соседнего здания () разместилась библиотека имени Л. Н. Толстого, располагавшаяся ранее в бывшем особняке Голубевых. Фонд толстовских книг здесь велик - их насчитывается 1500 экземпляров. Читатели имеют возможность получить около 50 произведений Толстого, 5 изданий собрании его сочинении. (по материалам заметки на стенде в фойе библиотеки). При библиотеке с 1986 г. работает историко-краеведческий клуб «Васильевский остров», возглавляет который Марина Георгиевна Козырева. 2000-е - Библиотека им. Л. Н. Толстого - Галерея «Форум» Уже несколько лет галерея «Форум» предоставляет возможность всем посетителям библиотеки познакомиться с творчеством художников Санкт-Петербурга, мастеров прикладного искусства, фотохудожников. (добавил ) ([]. С. 306-307, Mary)

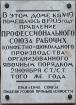

В 1923 гг. на доме установлена мемориальная доска Профсоюзу рабочих конфетно-шоколадного производства.

В доме жил один из старейших василеостровцев - прекрасный поэт Вадим Шефнер. Здесь прошла его молодость. Библиотека им. Л. Н. Толстого.

15 комментариев 15 комментариев 4878 просмотров 4878 просмотровДобавил: Mary, 29 Января 2008, 00:50

Редактировано: 25 Февраля 2024, 17:22

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house350.html' target='_blank'>Доходный дом Д. Н. Иванова на Citywalls.ru</a>

Всего 15 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32708

Готовится: 101

Улицы: 2731

Архитекторы: 4191

Посетители

Участников: 3

Гостей: 4365

Зарегистрировано: 14898

Всего сегодня: 4805

|

Ария Михаил Яковлевич. Кв. 10. Владелец обширной библиотеки. Искусство. Археология. Библиография. Около 1500 томов, не считая брошюр. Собрание портретов, офортов, гравюр и лубков, около 300 листов. Собрание ex-libris`oв. Дублеты есть. Еx-libris с изображением женщины.

// Параделов М. Я. Адресная книга русских библиофилов и собирателей гравюр, литографий, лубков и прочих произведений печати / сост. М. Я. Параделов. – М., [1904]. - С. 2.

Матвеева Вера Ал-ев. ж. ттс. В. О. 6 л. 17.

// Весь Петроград на 1916 г. – С. 433.

Будущий академик П. Я. Кочинова (Полубаринова) о соученице по Покровской женской гимназии: "Самой близкой моей подругой была Аня Матвеева. Мы ходили друг к другу в гости, чаще я к ней, так как у нее была отдельная комната. Расстяние между нами было примерно вдвое больше, чем от меня до гимназии: Аня жила на 6-й линии Васильевского острова, недалеко от Большого проспекта. Мы с Аней любили стихи. Встарших классах частой темой наших разговоров были рассуждения о том, что мы далеки от жизни, что жизнь проходит мимо нас. нас привлекали идеи личного самоусовершенствования. Чтобы сблизиться с жизнью мы стали заниматься со взрослыми в овскресной школе (где-то на 7-й линии Васильевского острова). Я смотрела на жизнь словно через какие-то особые очки, Аня же видела жизнь более реально. Такую трезвость в ней воспитал ее отец, Парфений Матвеевич Матвеев. Он был выходцем из простых крестьян Гдовского уезда Петербургской губернии. Он один из большой семьи дорвался до учебы, окончил гимназию в Нарве и естественный факультут Дрептского универститета. С 1905 по приглашению стал работать в Митаве преподавателем естествознания и географии в реальном училище. Был отличным педагогом, человеком высокой культуры, большим любителем и собираталем книг. Приезжая на каникулы в Птероград, он привозил своим детям хорошие, красиво оформленные книги. Анина мать, Вера Алексеевна была первой женщиной-медиком (фельдшером) в Гдовском уезде. Типичная представительница людей 80-90-х годов прошлого века. В 1910 г. она покинула мужа, увлекшегося другой женщиной, и переехала с двумя детьми, Аней и Алешей в Петербург. Здесь она, чтобы иметь свой, хотя и небольшой заработок, сдавала одну-две комнаты в квартире и кормила обедом нескольких студентов за недорогую плату. Позже я узнала от Ани, что их квартира была фактически явочной. Занявшись обедами, В. А., с одной стороны, осовбождалась от материальной зависимости от мужа, с другой стороны, это была ее лпета в нараставшее революционное движение. С началом первой мировой войны она отдалась медицинской работе в лазарете для солдат, организованном антивоенно настроенной интеллигенцией. Это была красивая спокойная, полная женщина. Раненые очень любили ее. Активной и высокая медпцинская квалификация были отмечены антивоенными общественными организацциями Петрограда, и ее направили в летучие отряды по перевозке беженцев из районов, где бушевала война. Летом 1916 г., взяв с собой свою 17-летнюю дочь Аню, она поехала в Западную Сибирь в составе медперсонала в окрестностях Новониколаевска, ныне Новосибирска. Брата Ани, Алексея, я помню студентом. Красивый, "как Байрон", он не замечал меня, девчонку, да еще плохо одетую, а я в его присутствии (в столовой, за чаем) боялась вымолвить слово. Я сама себе шила платья, а один раз даже смастерила осеннее пальто, очень неуклюжее. И вот однажды, когда я пришла к Ане в этом пальто, в передней стоял Алексей и разговаривал, против обыкновения оживленно, с молодой девушкой в нарядном пальто в талию с пелериной. Возвращясь домой, я всю дорогу страдала от сознания неказистости своего внешнего вида. Впоследствии мы встречались с Алексеем как товарищи. Ему импонировало, что я поступила на физико-математический факультет, который он окончил - по химии (тогда еще не был выделен химический факультет). Трагична его дальнейшая судьба: в 1930 г. в возрасте 33 лет на личной почве Алексей Парфеньевич покончил с собой, приняв сильный яд. По окончании гимназии Аня поступила в Медицинский инстут. В 1920 судьба забосила ее в Новочеркасск, где она включилась в работу по уходу за ранеными армии Буденного. Совсем недавно я побывала в Ленинграде, жила несколько дней у Лазаревых (фамилия в замужестве)".

// Кочина П. Я. Воспоминания. - М., 1974. - С. 23-26.