|

Публикация

Доходный дом Эссен-Стенбок-Фермора -

|

| Архитекторы: | Гемилиан А. П. |

| Год постройки: | 1847-1857 |

| Стиль: |

Доходный дом Эссен-Стенбок-Фермора - Гостиница "Октябрьская"

Невский пр., 118 - Лиговский пр., 10 - 2-я Советская ул., 1 - Орловский пер., 2

1847-1857 - арх. Гемилиан Александр Петрович - перестройка

1871 - арх. Губанов Я. И. - переделаны фасады

конец 1870-х - арх. Климова И. И. - 5-й этаж с мансардой

1896 - арх. Хренов Александр Сергеевич - надстроен 6-й этаж

1910-1912 - арх. Мунц Оскар Рудольфович - надстроен 4-й этаж над зимним садом,

на 5-м этаже устроена крытая терраса

1928 - арх. Гегелло Александр Иванович, Оленев В. М. - работы по восстановлению гостиницы

1930 - гостиница вновь открыта под названием "Октябрьская"

1960 - гостиница расширена за счет соседнего жилого дома

До 1890-х гг. гостиница называлась "Знаменская", до 1918 - "Большая Северная".

В 1744-1778 гг. здесь находится Слоновый двор - один из первых зверинцев в России. Сначала слонов, привезенных из Персии, содержали на Фонтанке (в районе современного цирка). В 1741 г. персидский шах Надир прислал еще 14 слонов. Для их размещения выбрали место у Лиговского канала. Животных содержали в огромных сараях, сложенных из дубовых бревен. Кормили слонов щедро - им полагались: сахарный тростник, пшеничная мука и даже 40 ведер виноградного вина в год. Территория была обнесена оградой, у ворот висела вывеска: "Слоновая ее величества охота". Поначалу простой народ мог видеть слонов только когда их водили на водопой к Слоновому пруду (примерно в районе корпусов больницы Раухфуса). Позже животных стали выводить и напоказ.

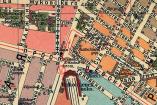

1883. План Санкт-Петербурга.

1894. План Санкт-Петербурга.

1913. План Санкт-Петербурга.

(добавил )Проект перепланировки Знаменской

площади арх. Н. Е. Ефимов

(добавил sperling)1898 - 1890. Большая

Северная гостиница.

Фото -vk.com

(добавил V_Malyj)

ВПб на 1895 г.

О.II, с.26.

(добавил )Знаменская площадь.

Северная гостиница.Большая Северная гостиница.

Фото 1880-х гг.1900 - 1901. Строительные работы

на месте установки памятника

Александру III. Слева на втором

плане - часть фасада гостиницы

«Большая Северная».

pastvu.com1902 г. Большая Северная

Гостинница - Невский пр., 118.

Владелец - Торговое

товарищество " В.И.Соловьев "

* см. ниже

(добавил nikspb)(добавил

YURIY ALEKSANDROV)«Красная газета» №258(1708)

от 14.11.1923 г. (С.8)

(добавил lenarch)(добавил

Олег Сыромятников).Площадь Восстания,

Правление Октябрьской

железной дороги.

Ленинград, 1929 гФото 1920 - 1930 гг.

(добавил:Ладада)1932 г.

(добавил Nezoist)Фото из Путеводителя

по Ленинграду 1933 г.Фото из путеводителя

по Ленинграду 1934 г.

(добавил Виктор М)1935 - 1937.

Гостиница "Октябрьская"

pastvu.com

(добавил V_Malyj)1930-е гг.

1933-1934 гг.

(добавил - Ладада .)1941. Площадка снесенной

Знаменской церкви.

Фото -vk.com

(добавил V_Malyj)1951. Площадь Восстания.

pastvu.com

(добавил V_Malyj)1951. Площадь Восстания.

pastvu.com

(добавил V_Malyj)Фото 1953 г.

(добавил:Ладада)1957 - 1960.

Фото -vk.com

(добавил V_Malyj)1957 - 1960.

Фото -vk.com

(добавил V_Malyj)по Лиговскому пр.

1957-1960 гг.Вид фасада углового дома

№10 по Лиговской ул.

(угол 2-й Советской).

1960 г.

ЦГАКФФД СПб Гр 76268

(добавил люблюпитер)1964 г.

(добавил miraru1)Фото 1967 г.

Фото - .

Фото 1970-е гг.

(добавил Данелия)1996. Гостиница "Октябрьская".

Фото - Paul Haag

pastvu.com

(добавил V_Malyj)Приложение

к Топ-плану 2004

Добавил- IVa2022. Фрагмент схемы РГИС

(добавил V_Malyj)

* Из книги "Невский проспект". Т.1. Сост. И. Божерянов. - СПб., 1902 г. С.XXIII

Строительство Николаевского вокзала повлекло создание большой площади перед ним. Общий план разработал в 1844 г. арх. Н. Е. Ефимов. Участок, где сейчас находится гостиница "Октябрьская" был отдан купцу Понамареву с "товарищами" для строительства гостиницы и торговых заведений. Но Понамарев строительство не начал, и участок передали графу Я. И. Стенбок-Фермору.

Здание спроектировал арх. А. П. Гемилиан. Новое здание было готово к открытию движения на железной дороге. Поначалу его тоже называли "воксалом". Стенбок-Фермор видел новую гостиницу как место для увеселений с казино, залами для маскарадов. Царь не одобрил замысел графа и дом был продан .

В 1840 г. новая владелица княгиня Вачнадзе открыла в "Знаменском воксале" гостиницу на 85 номеров. Гостиница сохранила зимний сад, где публика танцевала почти всю ночь. Здесь устраивались и концерты.

Здание неоднократно перестраивалось. В конце 1870 гг. арх. И. И. Климов надстраивает 5-й этаж с мансардой, изменяет центральную часть фасада для очередного владельца - почетного гражданина Н. В. Тулякова.

В 1890-1900-х гг. купец Соловьев В. И. надстроил вместо мансард шестой этаж - арх. А. С. Хренов, он же снова изменил фасад здания. Горизонтальный пояс разделил первый и второй этажи, русты первого этажа заменили гладкой штукатуркой. Количество номеров было увеличено до 150, большая часть из них были роскошно отделаны. Оборудовали ресторан на 500 мест.

Гостиница в это время называлась "Большая Северная".

Рядом со "Знаменским воксалом" по Лиговскому пр. Я. И. Стенбок-Фермор возвел доходный дом. Последним его владельцем перед революцией был министр барон Фредерикс.

В 1960-1961 гг. по проекту треста N 16 Главленнинградстрой корпус по Лиговскому пр. был реконструирован и соединен с гостиницей "Октябрьская".

(С.Ф.Севастьянова. Площадь Восстания. Лениздат. 1987. С. 35, Mary)

Новый дизайн.

Фото - Mary, 01.03.2011.Угол Орловского пер.

и 1-й Советской ул.

Фото - Виктор М, 15.12.2013.Фото - , 27.12.2021.

Взод в магазин

"Буквоед"

Лиговский пр.Вход в кафе

"Щелкунчик"

площадь Восстания

Фото - Наталия,

05.2024.

Напротив вокзала в 1845-1851 гг. по проекту архитектора А. П. Гемилиана была сооружена четырехэтажная гостиница (д. № 118 по Невскому пр.). В ходе строительства купец Пономарев уступил владение графу Я. И. Эссен-Стенбок-Фермору. По заказу А. М. Пантелеевой в 1871 г. архитектор Я. И. Губанов обогатил облик фасада. При следующем владельце, купце Н. В. Тулякове, архитектор И. И. Климов в 1878-1880 гг. исхитрился устроить вместо одного нижнего два этажа, а когда хозяином стал В. И. Соловьев, известный торговец и домовладелец, А. С. Хренов в 1900-х гг. возвел шестой этаж с куполом посередине. В гостинице осенью 1859 г. жил почетный пленник, имам Дагестана и Чечни Шамиль, в апреле 1866 г. останавливался накануне покушения на Александра II Д. В. Каракозов. В 1906 г. в гостинице бывал В. И. Ленин, останавливался Л. В. Собинов. Вначале гостиница называлась «Знаменской», потом - «Северной», или «Большой Северной», а в советское время - «Октябрьской».... В 1930 г. при реконструкции гостиницы «Октябрьская» (д. № 118) архитекторы А. И. Гегелло и В. М. Оленев упростили ее внешний облик. Спустя полвека здание было вновь реконструировано, при этом частично воссоздано историческое оформление главного фасада (архитектор В. Н. Питанин). Ранее, в 1960–1961 г., гостиница была расширена за счет присоединения огромного соседнего дома по Лиговскому проспекту. Этот доходный дом был возведен в 1840-х гг. А. П. Гемилианом. С 1858 г. принадлежал барону Б. А. Фредериксу, затем его сыну, министру Императорского двора графу В. Б. Фредериксу. При устройстве в доме гостиницы его надстроили пятым этажом и заложили высокие проездные арки.

(Б. М. Кириков, Л. А. Кирикова, О. В. Петрова. Невский проспект. Дом за домом. - 4-е изд., перераб. - М.: Центрполиграф, 2013; добавил: )

Это арка на 1-ю Советскую.

(lenal77) ()Фото -

Наталия, 12.2017.Фото - Риэлтор, 01.2017.

Фото -

Наталия, 11.2018.Южный двор. Вид на север.

Слева крыло по ЛиговскомуЮжный двор. Вид

на север. Слева

крыло по Лиговскому.Южный двор.

Крыло по ЛиговскомуФото -

Виктор М, 11.2014.Северный (дворовый)

фасад.Фото - V_Malyj, 27.12.2021.

В конце XIX в. одним из видов городского транспорта была паровая конка. Один из маршрутов паровой конки заканчивался за Невской заставой, в деревне Мурзинка, а начинался он у Знаменской пл., около доходного дома барона Фредерикса (Лиговский пр., 10) в тупичке за огромной аркой, соединявшей этот дом со зданием Северной гостиницы. (С.Ф.Севастьянова. ... С. 39, Mary)

Фото - Риэлтор, 01.2017.

Вестибюль со

стороны

Лиговского пр.Фото - Наталия, 12.2017.

Кафе-бар

Левое крыло

Фото - Наталия, 02.2018.Левая лестница

по 1-й СоветскойЗдесь БЦ

в быших номерахПлитка на 1 этаже

Плитка между 1 и 2 этажами

Коридор 2 этажа.

Над каждым входом - картинки

на тему ПетербургаФото - Виктор М, 11.2014.

3-й этаж

левое крылоФото - Наталия, 02.2018.

Холл 1-й этаж

Правая часть

Кафе слева от

входаЧасы

2-й этаж2-й этаж

Фото - Наталия, 05.2024.

119 комментариев

119 комментариев 22945 просмотров

22945 просмотровРедактировано: 6 Апреля 2025, 14:30

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации

Добавить фотографии в публикацию

-

30 Августа 2024, 14:21

Ответ на "Плохо видно! Поделитесь планом?" от Риэлтор

Это же из Госкаталога. Лучшего у меня нет, надо в ГМИ обращаться. А то ещё и в архив на Псковской, там поискать, наверняка найдётся что-то интересное.

Что касается обваловки, так я её, конечно, заметила. Там ещё и ограда вокруг бассейнов.

Ф.Ф. Баганц. Озёрный переулок. 1859 г.

Это в сторону Лиговского канала. И с Озёрного видно ограду участка, принадлежавшего ведомству путей сообщения, и по-видимому, караулку (в 5 окон), т.к. на этом месте был вход на территорию. Бассейна мы тут также не видим, но он находится на некотором расстоянии за этим забором и караулкой.

-

30 Августа 2024, 15:36

Ответ на "Это же из Госкаталога. Лучшего у меня нет, надо в " от Galina Vabishchevich

Спасибо! Аннотация понравилась: 1890-е гг. "Общий план Лиговского канала от Бассейной улицы до Обводного канала; планы бассейнов и осадочных резервуаров запасного водоспуска через Обводный канал."

Это к вопросу об очистке воды в канале...

-

23 Января 2025, 02:57

"В настоящее время в бывшем гостиничном коридоре идёт ремонт и десюдепорты с видами памятников архитектуры Санкт-Петербурга демонтированы (выполненные к 1980-му году по проекту архитектора В.Н. Питанина)".

Самое интересное на этой карте то, что бассейны были обвалованы земляным валом, высота которого достигала 1.66 м (по отношению к перекрёстку Бассейной улицы).

И около большого бассейна на валу стояли две полицейские будки!