|

Публикация

Александровская мужская больница -

|

| Архитекторы: | Китнер И. С. Гимпель А. А. Карпович В. С. |

| Год постройки: | 1850-1898 |

| Стиль: |

Фото - Виктор М, 06.2016.

Александровская мужская больница -

Городская психиатрическая больница №7 им. акад. И.П.Павлова и

Клиника неврозов им. акад. И. П. Павлова

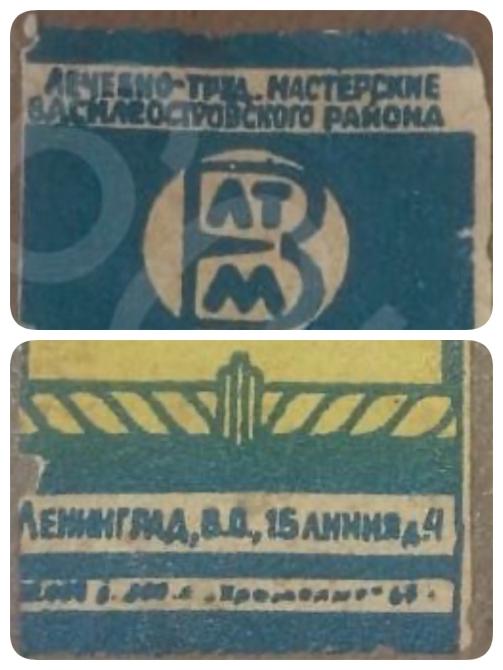

15-я линия ВО, 4-6

1850-1898 -

Главное здание с дворовым корпусом

середина XIX века - автор не установлен - правая часть

1884-1891 - арх. Китнер Иероним Севастьянович

1897, 1905 - гражд. инж. Гимпель Александр Александрович - расширение

Служебный корпус

1857 - автор не установлен

1884, 1888 - арх. Китнер Иероним Севастьянович

1909 - арх. Карпович Владислав Станиславович

1914 - гражд. инж. Серк Лев Акселевич (Список...)

Немецкий Александровский

мужской госпиталь,

начало ХХ века

(archivogram.top)

(добавил Десса)Наружный вид здания Александровской

мужской больницы в С.-Петербурге.

1909 г. (добавил nikspb )

В 1760-х гг. участок №4, на котором был деревянный дом и сад, принадлежал сенатору А. П. Мельгунову.

В 1880-х гг. эта территория перешла к Германскому благотворительному обществу, открывшему на ней больницу под названием Александровская.

В 1890 г. к ней присоединили участок №6, и в 1900-м - участок №9 по 16-линии.

Главное здание 2-х и 4-х этажей формировалось с 1884 по 1898 гг. из разных построек гражд. инж. И. С. Китнера и арх. А. А. Гимпеля. Также в указанный комплекс вошёл дом, который был построен на участке №6 в середине XIX века.

До 1931 г. здесь была психиатрическая лечебница, а в 1931 г. академик И. П. Павлов на её базе открыл неврологическую клинику.

Ныне это клиника неврозов имени акад. И. П. Павлова (с 1957 г.). Также там (на 2-м этаже) располагается стоматологическая поликлиника.

(по материалам [])

Фото - Виктор М, 06.2016.

Фото - Mary, 06.2010.

Двор.

Фото - NewRomantic, 07.2012.

Левый двор.

Вид в сторону 16 линииЛевый двор.

Вид в сторону Большого пр.Центральная часть.

Вид в сторону 15 линииЛевый двор.

Вид в сторону НевыДворовый фасад

левого лицевого корпусаЛевый двор.

Вид в сторону Большого пр.Правый двор.

Вид в сторону Большого пр.Правый двор. Вид с юга

Дворовый фасад правого

лицевого корпусаПравый замкнутый двор.

Вид в сторону Большого пр.Правый замкнутый двор.

Вид в сторону 16 линииПравый замкнутый двор.

Вид в сторону НевыПравый замкнутый двор.

Вид в сторону 16 линииЛевый двор

Левый двор.

Вид в сторону 15 линии

Фото - Виктор М, 03.2019.Дворовые фасады.

Фото - Влада, 04.2019.

1976: Невропсихиатрический диспансер Василеостровского района - В.О. 15 линия, 4-6 (Краткий справочник ЛГТС-1976. С. 92)

1988: Психоневрологический диспансер Василеостровского района - В.О. 15 линия, 4-6 ([]. С. 106)

В 2001 г. включён КГИОПом в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (567)

Левый вход

Парадная лестница с левого входа

Фото - Виктор М, 06.2016.

Парадная лестница.

Фото - Влада, 04.2019.

Фото - dj-2, 2009.

Труба на здании клиники.

Фото - Anna Zinchenko

21 комментарий

21 комментарий 11841 просмотр

11841 просмотрРедактировано: 20 Августа 2023, 21:54

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации

Добавить фотографии в публикацию

-

3 Апреля 2019, 02:01

1973: Психоневрологические больницы

им. И. П. Павлова, № 7 (объединенная, клиническая) - В. О., 15-я линия, 4—6 ([211]. С.55)

1973: Районные психиатрические ВТЭК

Василеостровская, Октябрьская и Петроградская - 15-я линия, 4/6 ([211]. С.62)

-

19 Октября 2021, 20:11

Одноклассник будущего барабанщика группы "Кино" и художника Георгий "Густав" Гурьянова (1961-2013) вспоминает: "Олимпиада, момент отмазывания от армии, когда Георгий в психушку ложился на 15-й линии. Я даже к нему приходил, приносил поесть".

// Георгий Гурьянов : "Я и есть искусство". - М. : Изд-во АСТ, 2017. - С. 157.

-

21 Декабря 2021, 14:43

Здесь, в 11 квартире жила семья будущего детского писателя Вольта Суслова. Мама - Мария Матвеевна - ученица Павлова, врач, доцент, главный врач психиатрической больницы.

Папа - Николай Григорьевич, инженер-железнодорожник Упр. Окт. ж. д.

Отсюда Вольт Николаевич был призван на войну 06.01.1944 Свердловским РВК.

//

1924: Иностанные организации помощи голодающим в России

Германский Красный Крест. Васильевский Остр., 15 лин., 4/6 (Спутник по Петрограду и его окрестностям. Художественно-историческая часть под редакцией Э. Голлербаха. Издание «Жизнь искусства». Пг, 1924. С.23)