|

Публикация

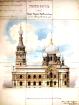

Церковь Покрова Пресвятой БогородицыЦерковь Покрова Пресвятой Богородицы Утраченное здание

1741-1744 - 1792 - надстройка, колокольня 1862-1864 - арх. Карпов Григорий Иванович - боковые приделы 1900-1901 - арх. Рябов Дмитрий Павлович - перестройка

Для поставки рыбы ко двору Петр I переселил с Оки на левый берег Невы крестьян, которые положили начало Большой Рыбацкой (Рыбной) слободе. Молиться они сперва ходили в Преображенскую церковь при кирпичных заводах, а потом выстроили собственный деревянный храм. Молиться они сперва ходили в при кирпичных заводах, а потом неизвестно когда - выстроили собственный деревянный храм. Создав в 1741 приход, рыбаки приступили к возведению каменной церкви, по фасаду украшенной лопатками. Ее 12 января 1744 освятил прот. Феодор Иаковлевич Дубянский, духовник Императрицы Елизаветы Петровны, чьей вотчиной была тогда слобода. Прошло полвека, и однопрестольный храм надстроили летней церковью апп. Петра и Павла, увенчанной небольшим куполом и одноярусной колокольней. Она была освящена 18 июля 1792 иеромонахом Мельхиседеком. Иконостас и иконы исполнил Павел Брюллов. В 1806 был отремонтирован нижний храм (сделан теплым и расписан), а в 1843 – верхний, в котором Н. Д. Кузнецов написал новые иконы и сделал на стенах росписи. В 1862 епархиальный архитектор Г. И. Карпов начал возведение боковых приделов, освященных 29 января 1865. Образа в них исполнил В. Ф. Пасхин. Через два года была окончена новая отделка нижнего храма. В 1900 г. арх. Д. П. Рябов приступил к полной перестройке здания, сделав его из двухэтажного одноэтажным, но двусветным и с хорами, после чего внутри смогли поместиться 3000 человек, почти все население слободы. Были возведены шатровая колокольня и пять глав. Поначалу, 28 октября 1901 епископ Нарвский Никон освятил само обновленное здание, a 21 мая 1903 – левый придел апп. Петра и Павла. Большинство расходов по перестройке взял на себя староста, крестьянин Н. М. Слепушкин, бывший также литератором, автором "Досугов сельского жителя". В 1912 в церкви была повешена бронзовая доска с именами павших при Цусиме матросов из Рыбацкой слободы. В 35 саж. от церкви возвышался , сооруженный в 1791 в память о патриотизме жителей в Русско-шведской войне. Неподалеку находилось приходское кладбище с ; в Петро-Славянке стояла деревянная часовня; в Усть-Славянке – каменная, выстроенная в 1861 г. (освящена 20 июля 1920 как церковь прор. Илии). В Петров день причт кропил святой водой дома в округе и служил в них молебны. Полвека (1839–1888) настоятелем церкви был прот. Николай Петрович Флоровский; последним перед революцией – прот. Николай Петрович Кулигин, в 1937 г. расстрелянный. Церковь закрыта в 1934 и в следующем году снесена – закладная доска сейчас находится в местном музее. Ныне на этом месте – сквер. В 1980-е Рыбацкое застроено многоэтажными домами. В 2003 в сквере на месте церкви поставлен , в 2005 поставлена деревянная . Поблизости по проекту Б. П. Богдановича возводится каменный храм. ([] 2010 г.и. С. 112-113 Наталия)

Покровская церковь существует с 1744 г. , она каменная, освященная 12 января 1744 г. иереем Ф. Дубенским. Верхний этаж ее, как видно из надписи на серебряном подсвечнике, надстроен около 1792 г. и освящен 21 июля того же года. Нижний этаж распространен боковыми каменными приделами, освященными 29 января 1865 г. До нынешнего каменного храма здесь по преданию существовал деревянный храм. От него остались, вероятно от иконостаса, иконы высотой в 1 арш. и шириной в 12 верш. На одной изображен Царь Давид. на другой Свидание Божией Матери с Елизаветой. На месте престола этой церкви поставлен кирпичный памятник, который в 1862 г. заменен другим из сердобольского гранита. Деревянный храм разобран при постройке верхнего храма в 1792 г. В храме имеется три престола Главный алтарь посвящен Покрову Пресвятой Богородицы. правый придел св. Николаю Чудотворцу (9 мая), левый - иконе Толгской Божией Матери.Антиминсы всех престолов освящены 21 мая 1861 г. Верхний храм посвящен ап. Петру и Павлу. Антиминс его освящен 31 декабря 1861 г. Купол деревянный, по огткосам его изображены евангелисты, а в алтаре над престолом Бог Отец благославляющий. Потолок храма разделан мозаикою, а над окнами украшен "духовною арматурою". Из десяти колоколов самы большой - праздничный. весит 343 пуда 33 ф., второй, полиелейный - 154 п. 23 ф. В храме достопримечательны: 1) серебропозлащенный ковчег с изображением иконы Смоленской Божией Матери; в нем вложен другой. малый ковчег с частицей мощей св. Иоанна Златоуста; 2) серебряный выносной подсвечник дар Императрицы Екатерины II, 18 июля 1792 г.; 3) напрестольное евангелие в лист, изданное в Москве 1816 г. К древностям прихода следует отнести гранитный, в виде пирамиды. к, сооруженный, как показывает надпись, повелением Императрицы Екатерины II "на память усердия Рыбачьей слободы крестьян. добровольно нарядивших с четырех пятого человека на службу Ея Величества и отечества, во время свейской войны 1789 года июня дня". В 30 саженях от церкви, по другую сторону Шлиссельбургского тракта существовало старое кладбище; это подтверждается тем. что при возводимых здесь иногда постройках находили человеческие кости. Существовавшая с 1834 г., приписанная к церкви Покрова Пресвятой Богородицы, кладбищеская деревянная часовня пришла в ветхость, и прихожане, после катастрофы 1 марта 1881 г. из признательности к Царю Освободителю пожелали построить на кладбище , чтобы совершаемым 8 июля крестным ходом соединилась молитва за погребенных на кладбище православных христиан. <...> На конце Усть-Славянки, в 2½ верстах от церкви есть ,, покрытая железом, с главой и крестом во имя пр. Илии, устроенная в 1861 г. кирпичным заводчиком Степаном Степановым в память бывшего в 1815 г. падежа скота. Длина ее внутри 3 арш. 8 вершк., ширина 3 арш. 12 верш." При церкви Покрова Пресвятой Богородицы имеется Рыбацкое приходское попечительство, открытое 3 декабря 1870 г. Настоятелем церкви состоит Михаил Николаевич Славнитский из СПб епархииЭ в 1888 г. окончивший курс СПб Духовной Академии и в том же году рукоположен во священники к церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Церковным старостой при церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рыбацком состоит с 1891 г. СПб купец Николай Михайлович Слепушкин; с 1897 г. состоит членом Рыбацкого приходского попечительства. (Э. А. фон-дер Брюгген, Н. М. Евреинов Лавры, монастыри и храмы на Св. Руси. С.-Петербургская епархия. СПб Типография Училища глухонемых ВУИМ 1909 г. выпуск IV С. 83-84 Наталия)

В 1930-х гг. церковь была закрыта. Последний настоятель храма - протоиерей Н. П. Кулигин. Он служил в Покровской церкви села Рыбацкое с 1905 г. В 1937 г. он был расстелян по обвинению в контрреволюционной пропаганде.

Село Рыбацкое находится в Шлиссельбургском участке, в с.-петербургской пригородной полиции, по Шлиссельбургскому тракту, на левом берегу Невы, в 10-ти верстах от Петербурга и в 6-ти от почтовой станции Усть-Ижоры. До 1829 г. оно называлось слободою Рыбною, а с 1829 г., до причисления его к Шлиссельбургскому участку, слободою Рыбацкою. До освобождения крестьян оно состояло в ведомстве Александровской мануфактуры. Рыбною слободою, Рыбацкою или селом Рыбацким оно названо потому, что населено рыбаками, вызванными в 1716 г. Петром Великим с берегов Оки, из замосковных дворцовых волостей. Церковь в селе Рыбацком, как видно из указа преосвященного Никодима, епископа с.-петербургского, существует с 1744 г., каменная, сперва одноэтажная, освященная 12-го января 1744 г. священно-иереем Федором Дубенским. Верхний этаж ее, как видно из надписи на серебряном запрестольном подсвечнике, надстроен около 1792 г. и освящен 21 июля 1792 г. Нижний этаж распространен боковыми каменными приделами, освященными 29 января 1865 г. Нижний этаж, как видно из указа с.-петербургского духовного правления от 30 октября 1742 г. за № 889, построен на сборную сумму, а верхний, по преданию, на сумму, выданную из придворной царскосельской конторы. Боковые приделы его построены, по указу с.-петербургской духовной консистории от 26 июля 1861 г. за № 4466, на церковную сумму, при пособии кирпичных заводчиков здешнего прихода, крестьян села Рыбацкого и деревни Усть-Славянки. Заводчики пожертвовали 105 000 штук кирпича, а крестьяне дали, из общественных сумм, 2 635 руб.; были и посторонние благотворители. Всех денег на эту постройку с отделкою среднего храма употреблено 14 235 руб. 34 коп., не считая кирпича. О нижнем этаже известно, что он распространен вследствие тесноты прежнего храма, ощущавшейся особенно в большие праздники. Боковые приделы, начатые в 1862 г. и оконченные в 1864 г., строились по плану епархиального архитектора Григория Ивановича Карпова. Возобновленный средний храм и боковые приделы освящены благочинным, фарфоровской церкви настоятелем, протоиереем Иваном Никифоровичем Погоняловым. Имеющиеся в архиве планы и фасады храма сняты с натуры в 1824 г. помощником архитектора Александровской мануфактуры Агафоновым. До нынешнего каменного храма, здесь, по преданию, существовал храм деревянный. Он стоял по правую сторону нынешнего храма. От него остались две, вероятно от иконостаса, иконы высотою в 1 арш. и шириною в 13 верш. На месте престола этой церкви поставлен кирпичный памятник, который в 1862 г. при постройке боковых приделов заменен другим, из сердобольского гранита. Храм деревянный разобран при постройке верхнего храма в 1792 г.

Нижний храм в 3 престола. Главный алтарь посвящен Покрову Божией Матери, правый придел - св. Николаю, а левый - иконе Толгской Божией Матери. Антиминсы всех трех престолов освящены епископом Герасимом 1861 г. 21 мая. Длина среднего алтаря, от горняго места, до царских врат - 3 саж. 1 ар. 8 вер.; ширина - 3 саж.; ширина солей - 2 ар. 8 вер.; длина храма, отъ солей до выходныхъ дверей - 6 саж. 2 арш. 4 вер.; ширина 4 саж. 4 в. Иконостас среднего храма возобновлен в 1864 г. при постройке боковых приделов. Он в 2 яруса. Новые иконы его писаны иконописцем Паскиным. Иконостасы придельные в один ярус. Иконы их написаны тем же Паскиным и обложены серебряными ризами. Иконы, размещенные по сторонам, пожертвованы разными лицами. Киоты для них устроены старанием здешнего священника Никиты Фомина. Постройка боковых приделов, отделка храма и обновление иконостасов - все это совершено в 1864 г. старанием протоиерея Федора Андреевича Флоровского и церковного старосты Ивана Ивановича Зотова. Верхний храм посвящен Петру и Павлу. Антиминс его освящен епископом Леонтием 1861 г. декабря 31 дня. Длина алтаря 3 саж. 1 арш. 12 вер. Солея шириною въ 1 саж. Длина храма, от солей до выходных дверей, 6 саж. 2 арш. 2 вер.; ширина - 4 саж. 1 арш. Высота - 2 саж. 8 вер. Купол деревянный, высота его 3 саж. 1 арш. По откосам купола изображены Евангелисты, а в алтаре, над престолом, Бог Отец благославляющий. Потолок храма разделан мозаикою, а над окнами украшен "духовною арматурою".Иконостас - в 2 яруса. Над ним крест и Распятие с предстоящими Божиею Матерью и Иоанномъ Богословом. Иконостас сооружен вновь, иконы его, большею частью, написаны вновь живописцем Кузнецовым. Храм обновлен в 1843 г. старанием церковного старосты Федора Никифоровича Слепушкина и протоиерея Флоровского. В том же году, на горнем месте, тем же живописцем, написана икона св. Троицы с предстоящими Божией Матерью и Иоанном Предтечею; им же написаны на западной стене две картины: "Чудесный лов рыбы на Генисаретском озере" и "Исцеление хромого апостолом Петром". Заботами того же старосты приобретена небольшая икона апостола Андрея, стоящая над входными дверьми. Из 10 колоколов самый большой, праздничный, имеет весу 343 п. 33 ф.; второй, полиелейный 154 п. 23 ф.. Колокольня каменная. На церкви железная крыша, устроенная заботами священника Никиты Фомина в 1816 г. Деревянный купол обложен листовым железом. Кресты медные, полированные, вызолоченные через огонь.

Кладбище расположено с лицевой стороны, по шоссе от церковного каменного дома и потом по проулку, на реку Неву, на протяжении 75-ти погонных сажень. Оно обнесено железною оградою на цокольном фундаменте, с чугунными колоннами, а сзади - забором, часть которого покрыта железом. В ограде, при входе в церковь, каменные ворота с часовнею и калиткою. На воротах изображены Покров и апостолы Петр и Павел. Над воротами, калиткою и часовнею - чугунные кресты, золоченные на масло листовым золотом. В задней стене ограды, к Неве, другие каменные ворота с изображениями иконы Владимирской Божией Матери и Николая Чудотворца. На воротах - золоченый чугунный крест. Ограда начата в 1872 г. и окончена в 1873 г. Постройка ее производилась по указу с.-петербургской духовной семинарии от 31 мая 1872 г. за № 2089. На нее кирпичные заводчики пожертвовали 52 750 штук кирпича, а крестьяне села Рыбацкого и деревни Усть-Славянки - 550 руб. Всего на постройку, кроме кирпича, истрачено 7 278 руб. 81 коп. сер.. Ограда построена по рисунку архитектора Ивана Иудовича Буланова заботами протоиерея Флоровского и церковного старосты Ивана Ивановича Зотова. В храме достопримечательны: 1) сребропозлащенный ковчег, с изображеніемъ иконы Смоленской Божіей Матери. В нем вложен другой, малый ковчег, с частицею мощей св. Іоанна Златоустаго. Ковчег врезан в икону Архангела Михаила и других святых. Все это - дар с.-петербургскаго мещанина Михаила Васильева, в 1822 г.; 2) серебряный выносной подсвечник весом в 5 ф. 80 зол , пожертвованный, как гласит надпись, Императрицею Екатериною II 18 іюля 1792 года; 3) напрестольное Евангелие в лист, изданное в в Москве, в 1810 году, обложенное малиновым бархатом, с изображеніями Господа Вседержителя и 4-х Евангелистов. Церковная библиотека, состоящая из журналов и других книг духовного содержания, заведена протоиереем Флоровским. В церковном архиве хранятся: 1) указ о выдаче сборных книг на постройку каменного храма от 30 октября 1742 г. за № 889, выданный духовным правлением С.-Петербургским; 2) указ об освящении этой церкви, данный священнику Дубянскому от 10 января 1744 г. от епископа Никодима; 3) чертеж и полевая записка на церковную землю губернского землемера Белова от 20 июня 1850 г.; 4) дарственная запись на 584 кв. саж. усадебной земли, данных крестьянами села Рыбацкого для помещения причта, от 28 ноября 1880 г. и вводный лист во владение тем участком, совершенный судебным приставом петербургского окружного суда от 30 января 1881 г. за № 170; 5) планы и фасады церкви, церковной ограды и церковного дома. Планы церкви составлены в 1824 г. Агафоновым и в 1861 г. Карповым; план ограды Буланова в 1872 г., план дома его же, в 1878 г.; план местности церковного дома, составленный архитектором Булановым 15 марта 1878 г.; план части села Рыбацкого с показанием участка усадебной земли, уступленного крестьянами, писанный Булановым 8 мая 1878 г. Метрическия книги существуют с 1765 г., но в целости находятся только с 1810 г. Исповедные росписи существуют с 1757 г., а в целости только с 1839 г.; мировые ведомости с 1803 г., но также не в целости до 1838 г. Обыски существуют с 1766 г., а в целости с 1803 г. Есть еще ревизские сказки за 1815, 1834, 1850 и 1857 гг. По штату 1811 г. причт состоял из священника, двух дьячков и просвирни; с 1843 г. причт составляли: священник, диакон, дьячок, пономарь и просвирня; с 1876 г. причт состоит из священника и двух псаломщиков. <...> До 1881 г. священник помещался в ветхом, каменном, одноэтажном домике, построенном в 1802 г. для церковной сторожки; диакон и 2 псаломщика помещались в деревянном, одноэтажном, с подвалом доме, на 7-ми саж. длины и на 4-х в ширину, построенном в 1834 г. прихожанами на отведенном ими усадебном месте. В 1877 г., когда каменный домик священника пришел в совершенную ветхость и, как стоящий не на плане, предназначен был к сломке, а дом диакона и псаломщиков требовал перестройки, тогда прихожане и причт порешили - построить один большой каменный дом для помещения всего причта и просвирни на усадебном месте крестьянина Андрея Васильевича Корешова, а ему отдать участок, прежде занимаемый домами причта, а равно отдать и самые дома, причтом занимаемые; участок же Корешова отдать в полную собственность приходской церкви. 28 декабря 1877 г. крестьяне составили об этом общественный приговор, на который последовало 7 июня 1880 г. утверждение Св. Синода, а 28 ноября 1880 совершена у нотариуса Успенского дарственная запись, утвержденная 5 декабря того же года окружным судом. 30 января 1881 г. совершен ввод церкви во владение тем участком по вводному листу от 30 января 1881 г. за № 170. По указу духовной консистории от 10 июня 1878 г. за № 1935 и по проекту архитектора Буланова, утвержденному 31 июля того же года, на уступленном крестьянами участке заложен 20 августа 1878 г. каменный двухэтажный дом, с нижним полуэтажом. С 13 августа 1881 г., по окончательной отделке дома, причт в него переселился. Прежний участок в размере 400 кв. саж. передан Корешову; ветхий дом священника, по указу духовной консистории от 6 октября 1881 г. за № 3161 сломан, а материал его употреблен частью на постройку прачечной при новом доме, частью продан и вырученные за продажу деньги пошли на ту же прачечную. На постройку нового дома кирпичными заводчиками было пожертвовано кирпичей на 905 руб., от лесопромышленников Николая Ивановича Русанова и Ильи Федуловича Громова - лесных материалов на 378 руб., от церковного старосты Ивана Ивановича Зотова - две плитные необделанные ступени и 50 кусков войлока на 50 руб., от прихожан, крестьян села Рыбацкого и деревни Усть-Славянки пожертвовано деньгами 375 руб. Всего же на постройку дома, со всеми службами, употреблено, с включением материала, 21 587 руб. 76 коп. Постройка произведена заботами протоиерея Флоровского и церковных старост: Ивана Ивановича Зотова, а потом сына его - Петра Ивановича Зотова. Средствами содержания причта служат: положенное в 1843 г. казенное жалованье и плата за требы. Сверхштатному диакону, по согласию причта и прихожан, вместо жалованья платится от крестьян 190 руб. серебром в год, а доход дается в размере дьяческом. Церковная земля, которою владеет причт, находится близ церкви, между проулком на Неву, под незастроенным местом, за каменным домом наследников крестьянина Дедова и участком крестьянина Платона Брюхова. Она состоит из одной десятины 150 кв. сажень и еще из огорода при новом церковном доме, в размере 364 кв. саж. Узаконенных 33 десятин причту не отведено, по малому количеству земли у самих крестьян, которым полагается не более 2 десятин на ревизскую душу. ревизскую душу. Об этом причту дано знать указом с.-петербургской духовной консисторіи от 1 мая 1851 г., за № 2156. Земля, которою пользуется причт, глинистая; верхний слой ее от многолетнего удобрения стал черноземным; землю возделывают члены причта сами. <...> Число их [прихожан] по клировым ведомостям 1883 г., следующее: в селе Рыбацком мужского пола 1163, женского 1299; в Усть-Славянке мужского пола 194, женского 226; отставных военных мужского пола 42, женcкого 42; купцов и мещан, живущих оседло в Усть-Славянке мужского пола 42, женcкого 43. В приходе есть следующие училища: - 1) в Рыбацком - училище мужское, двухклассное, с параллельным отделением и женское одноклассное. Училища зависят от министерства народного просвещения и помещаются в деревянном доме, особо для них построенном. От церкви отстоят в 25 саженях. В них учится 153 мальчика и 60 девочек. В двух училищах учит священник, а в параллельном отделении - диакон. Некоторые из учеников участвуют в церковном пении; 2) в Усть-Славянке - одноклассное училище для мальчиков и девочек, в особо выстроенном деревянном доме, в 2½ верстах от церкви. В нем мальчиков 28, девочек 13. Закону Божию обучает диакон, а попечитель школы - кирпичный заводчик, отставной полковник гвардии Константин Петрович Воейков. В храм Божий прихожане приходят усердно. В обыкновенные праздники в церкви бывает до 300 и более, а в большие до 900 и более. <...> Крестные ходы, кроме обычных, совершаются следующіе: 8 июля, по селу Рыбацкому, в памят холеры 1848 г., начавшейся здесь с 12 июня, а после крестного хода 8 июля ослабевшей; 8 августа в праздникъ иконы Толгской Божией Матери, в память того, как, въ 1826 г., с пріобретеніем из Ярославля этой иконы, точной копии с чудотворной, после крестного хода и окропления скота св. водою, прекратился здесь падеж скота. <...> ("Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии". Выпуск 8, Санкт-Петербург, 1884 г. Типографии Департамента Уделов С. 125-136 Наталия)

8 комментариев 8 комментариев 4182 просмотра 4182 просмотраДобавил: Наталия, 11 Февраля 2009, 09:29

Редактировано: 24 Ноября 2023, 23:58

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house4258.html' target='_blank'>Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Citywalls.ru</a>

Всего 8 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32492

Готовится: 83

Улицы: 2717

Архитекторы: 4171

Посетители

Участников: 2

Гостей: 723

Зарегистрировано: 14596

Всего сегодня: 2906

|

Согласно данным открытых источников, на этом месте располагалось кладбище первых поселенцев Петербурга. Захоронения стали появляться в 1710 году в связи с переселением рыбаков с прибрежных районов Оки под Петербург. В 1742 здесь была построена сначала деревянная церковь, а два года спустя – каменная. Тогда же «кладбище Рыбацкой слободы» получило официальный статус. Просуществовало оно до 1830 года, когда его перенесли на новое место, опасаясь эпидемии из-за близости Невы.

Археологические исследования уже проходили на Рыбацком проспекте в 2009 году – тогда территорию бывшего Рыбацкого кладбища готовили под строительство яхт-клуба. СМИ писали, что, по словам местных жителей, поисковики нашли человеческие останки, но в заключении их назвали «строительным мусором».