|

Публикация

Академия наукЗдание Академии наук классицизм

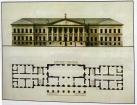

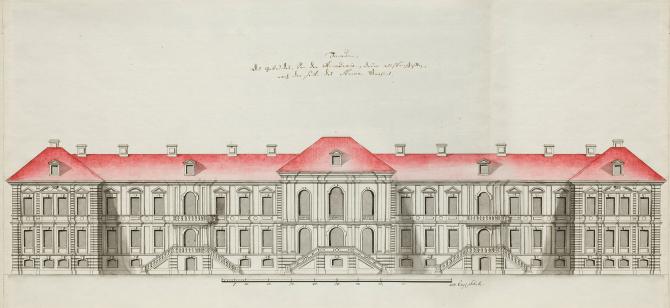

1783-1789 - арх. Кваренги Джакомо

см. - интерьеры

Прямоугольное в плане здание с облицованным гранитом этажом, центральным восьмиколонным (ионический стиль) портиком, наружными гранитными лестницами. Декор в украшении фасада отсутствует, стены оживлены лишь карнизами и тягами.

Строительство здания было начато в 1783 г. по проекту Дж. Кваренги. Вскоре возникли разногласия между зодчим и президентом Академии наук - княгиней Е. Р. Дашковой, которая вмешивалась в ход работ. В результате Кваренги устранился от руководства строительством. Здание было закончено в 1789 г. Позднее его планировка подвергалась существенным переделкам. В частности, параллельно главному фасаду, была устроена лестница (один из наиболее известных сегодня интерьеров), украшенная в 1925 г. специально перевезенной туда мозаикой М. В. Ломоносова «Полтавская баталия». (инф. сайта kgiop.gov.spb.ru 28.09.2018; добавил: )

* Вид дворца царицы Прасковьи Федоровны. Часть панорамы Санкт-Петербурга, снятой с башни Кунсткамеры. Акварель А. Тозелли. 1817 - 1820 гг. Опубл: Пушкинский Петербург. Автор-составитель А.М. Гордин. Л., 1974 ** В тимпане фронтона портика видна аллегорическая роспись, выполненная арх. Л.В. Рудневым. Она просуществовала короткое время и, вероятно, была уничтожена в 1925 г. во время проведения крупных ремонтных работ здания, связанных с 200-летним юбилеем Академии наук *** В тимпане фронтона появилось новое украшение: композиция из серпа, молота и звезды. Оно было установлено летом 1945 года на время торжественных мероприятий, связанных с 220-летним юбилеем Академии наук, и к декабрю этого же года было демонтировано. **** Р. Уотс. Вид на Неву и Петропавловскую крепость, 1756. Повторение гравюры неизв. художника, выполненной по рис. М. Махаева. Гравюра офортом и резцом, раскрашенная акварелью. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Открытка. "Изобразительное искусство", Москва. 1985

Правительствующий Сенат 22 января 1724 г. обсуждал на своем заседании проект создания Академии наук в столичном городе Санкт-Петербурге. Повеление «учинить Академию» было дано самим императором. Уже через шесть дней, 28 января 1724 г., был издан сенатский указ об учреждении Академии и финансировании ее содержания из казны.1) Проект создания «Академии художеств и наук» был составлен по поручению Петра I лейб-медиком Лаврентием Блюментростом и отредактирован самим Петром. Первым параграфом документа объявлялось, что Академия - учреждение, «чрез которое бы не токмо слава сего государства для розмножения наук нынешнем временем разпространилась, но и чрез обучение и розпложение оных польза в народе впредь была». 2) По замыслу Петра, центр столицы должен был разместиться на Стрелке Васильевского острова. На набережной Большой Невы строилось здание Кунсткамеры (для музея и библиотеки), далее к порту, напротив Зимнего дворца, высился дворец царицы Прасковьи Федоровны, построенный в 1718-1722 гг. Дворец запечатлен на знаменитых гравюрах М.И. Махаева (1753). Именно этот дворец Петр I и решил предоставить Академии (Прасковья Федоровна скончалась в 1723 г.). Однако сразу разместить Академию в бывшем дворце царицы было невозможно: здание требовало ремонта и перестройки для новых целей. Временно для Академии император повелел освободить бывший дворец опального вице-канцлера, барона Петра Павловича Шафирова (конфискован у него в казну в 1723 г). Он находился на набережной Городского (Березового, Петербургского) острова, по соседству с домом самого Петра I (на месте нынешнего Представительства Президента Российской Федерации). Но дом вскоре оказался тесен и Академия заняла стоявшие рядом дома, изначально построенные ближайшими сподвижниками Петра - «князем-папой» Н. М. Зотовым и князем М. П. Гагариным; затем были наняты дома генерал-лейтенанта М. Л. Матюшкина и кригсцольмейстера М. М. Самарина. В результате на Петербургском острове образовался целый академический городок. Для связи с другими частями города, особенно с Кунсткамерой и Библиотекой, для Академии в апреле 1725 г. был куплен четырехвесельный ялбот и наняты 4 гребца, которым за счет Академии были сшиты специальные мундиры. Первое торжественное заседание Академии состоялось 27 декабря 1725 г., в парадном зале Шафировского дворца.

Академия наук во дворце царицы Прасковьи Федоровны Размещение Академии на Петербургском острове воспринималось как временное. Ее, вместе с Университетом и Гимназией, по-прежнему планировалось разместить на стрелке Васильевского острова, вместе с Библиотекой и Кунсткамерой, рядом со зданием Государственных коллегий. Реконструкция дворца царицы Прасковьи Федоровны была поручена архитектору Гаэтано Киавери, финансирование шло из казны. В центре второго этажа дворца большая квадратная зала была приспособлена под Конференц-зал. Позади него разместился Географический департамент и Архив. В западном крыле находились Физический кабинет и помещения для лекций профессоров, в восточном комнаты для художников и граверов. В нижнем этаже разместились книжная лавка, типография, словолитня, токарные и инструментальные мастерские. 3) Переезд Академии на Васильевский остров состоялся в 1727 г. Тогда же в еще недостроенное здание Кунсткамеры перевели петровскую коллекцию раритетов, основу первого в стране естественнонаучного музея, и библиотеку. Таким образом, осуществился замысел Петра I: в одном месте, в центре столицы, были сосредоточены наука, культура, образование и власть. Замысел строительства нового здания для Академии наук Постепенно здание дворца ветшало и, кроме того, уже было тесно для деятельности постоянно расширяющейся Академии. Сохранился документ 1783 г., где новый директор Академии наук княгиня Екатерина Романовна Дашкова, «видя необходимую надобность построить при Академии новый корпус» 4) , обратилась к Екатерине II с просьбой выделить Академии дополнительное финансирование на строительство здания. Замысел строительства, скорее всего, принадлежал самой императрице; это было очень важно для утверждения ее престижа просвещенной монархини. Уже к осени 1783 г. деньги были выделены и определено место для строительства: между Кунсткамерой и Коллегиями, на набережной Большой Невы (на некоторых планах города второй половины XVIII века этот участок именовался «Академической улицей»). Строительство нового здания для Академии Процесс постройки здания позволяют в деталях проследить архивные документы. Они собраны в отдельное, весьма объемное (437 листов) дело и находятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, в фонде Канцелярии АН (дело № 771). Из них мы знаем, что «свайная бойка» активно шла зимой 1783 - 1784 гг., в неделю забивали около 70 трёхаршинных свай; к лету 1784 г. свай было забито 400, а к маю 1785 г. - еще 775, «под колонны и вдобавок в простенки». Подрядчик на постройку цоколя здания обязался, по договору, сделать его из «самого крепкого дикого морского одноцветного камня»; камень должен быть «обтёсан киюрною работою, всего 180 квадратных сажен». Для ступеней лестниц, внутренних и внешних, подрядчиков обязывали брать «путиловский камень самый хороший и твердый»; колонны, капители, карнизы и «модолионы» изготовить из «пудовского самого твердого камня, самою чистою и прочною архитектурною работою». Деревянные детали должны быть сделаны «самою чистою работой из самого здорового и сухого соснового дерева, исключая синин и сучьев, засколов и прочей худобы». Кирпич использовался четырех сортов: «железный, красный, алый и белый», каждый - определенной «доброты и меры», в соответствии с данными подрядчику образцами. В сентябре 1787 г. заключается договор на остекление: «в средний и верхний этажи <...> самые чистые белые бемские, большие и малые стекла». В мае 1788 г. следует договор на кровельные работы: «на академическом новом строении <...> кровлю исправить самою прочною работою». 10 августа работа была закончена. Тогда же устанавливали печи («израсчатые голанские» и русские), камины, велась внутренняя отделка помещений. К концу 1789 г. работы были завершены. Строгое трехэтажное здание на высоком гранитном цоколе с восьмиколонным портиком и высоким фронтоном встало на набережной Большой Невы. Архитектором его был Джакомо Кваренги, приехавший в 1780 г. из Италии по приглашению Екатерины II. Построенное в стиле строгого классицизма, здание неоднозначно воспринималось петербуржцами, привыкшими к пышному барокко. Е.Р. Дашкова, недовольная строгим аскезом декора, неоднократно вмешивалась в работу архитектора, требуя придать зданию нарядности. Кваренги, угрожая разорвать контракт, отстоял внешний вид здания, но с изменениями во внутренней планировке ему пришлось смириться. Симметрия внутренних помещений, свойственная работам Кваренги, была нарушена. Впервые, в виде виньетки, изображение этого здания появилось на титульном листе основного периодического издания Академии «Новые акты» в 1788 г. В пояснении к виньетке говорится: «Архитектура его, как это видно, проста и благородна. Главный фасад, обращенный к Адмиралтейству, украшенный восемью колоннами ионического ордера, может служить образцом хорошего вкуса». По свидетельству историка города И. Георги, в 1794 г. карниз над входом с Невы был «украшен Российским орлом, а по другой стороне, что к пакгаузу, есть надпись: Щедротою ЕКАТЕРИНЫ II. 1787». 5) Судя по сохранившимся чертежам Кваренги, над фронтоном должны были возвышаться три статуи, но эта часть проекта не была осуществлена. Главный вход Здание было поставлено на самом берегу Невы, набережной тогда еще не было. Поэтому лестницу, ведущую на второй этаж, Кваренги развернул по фасаду на два входа. Между колоннами портика и на спусках лестницы шла деревянная балюстрада, сделанная по рисунку Кваренги. В 1881 г. она была заменена металлической решеткой. Вход в цокольный этаж (в центре под портиком) в 1870 г. замуровали.6) Аналогичный вход со двора существует. Здание в XIX веке В XIX веке внешний вид здания Академии наук остался без изменений, хотя попытка была, и достаточно серьезная. Архитектор А. Д. Захаров в 1803 - 1805 гг. составлял проект соединения в одно целое академических зданий на Университетской набережной (дворца Прасковьи Федоровны, Кунсткамеры и Главного здания Академии наук). Предполагалось увеличить количество флигелей и их этажность, соединить все здания переходами и колоннадами, получив в результате «ансамбль не только обширный, но и величественный». Трудно представить себе такие разные по архитектурному стилю здания, соединенные переходами и колоннадами. Захаров это тоже понимал, поэтому предусматривал изменение главных фасадов дворца Прасковьи Федоровны и Кунсткамеры. Его проект был даже утвержден, но, к счастью, не осуществлен. В 1826 - 1831 гг. рядом с Главным зданием Академии наук архитектором И. Ф. Лyкини был построен «Музеум» - двухэтажное, в виде буквы «П» . Во флигеле разместились Зоологический и Азиатский музеи, Минералогический и Ботанический кабинеты, Химическая лаборатория, академическая типография, книжная лавка. Постройка этого флигеля, симметричного Новобиржевому гостиному двору, завершила архитектурное оформление огромной площади, тогда называвшейся Коллежской. Флигель и в настоящее время принадлежит Академии наук. В нем находятся Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники, Кафедра иностранных языков, издательство «Наука», магазин «Академкнига», хранилища академического Архива и поликлиника. Создание Санкт-Петербургского научного центра РАН 27 июля 1925 г. Российская академия наук была переименована в Академию наук СССР. До начала 1930-х гг. основная часть академических организаций находилась в Ленинграде, там же проживало и работало большинство членов Академии наук. После перевода Академии наук в Москву в 1934 г. в здании оставались академические учреждения, комиссии, службы. Свои служебные кабинеты сохраняли в главном здании президенты Академии наук. В 1953 г. была введена новая должность - уполномоченный Президиума АН СССР по Ленинграду. 17 февраля 1983 г. было принято решение об организации Ленинградского научного центра. Первым председателем Президиума ЛНЦ АН СССР был академик И. А. Глебов, а в 1989 г. им становится академик Ж. И. Алферов. Лауреат Нобелевской премии по физике (2000) Ж. И. Алферов возглавлял Президиум центра вплоть до своей кончины 1 марта 2019 г. В 1992 г. ЛНЦ был переименован в Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии наук. Заседания Президиума СПб НЦ РАН проходят в . 1) Князев Г.А., Кольцов А.В. Краткий очерк истории Академии наук СССР. М.; Л., 1964. С. 11-12 2) Уставы Российской академии наук. 1724 - 2009. М., 2009. С. 48. 3) Палаты Санкт-Петербургской имп. Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры, которых представлены планы, фасады и профили. СПб. 1741; Копелевич Ю.Х. Возникновение научных академий. Л., 1974, С. 211 4) СПФ АРАН. Ф. 3. Oп. I. Д. 771. Л. 8. 5) Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб, 1996. С. 126. 6) Канн П.Я. Стрелка Васильевского острова. Л, 1973. С. 101. (К 290-летию Академии наук. Главное здание Академии наук. (Ред. коллегия: Г. В. Двас, Е. А. Иванова, Н. Н. Казанский, С. Б. Коренева). СПб: Издательство «Европейский Дом», 2014. добавил )

Рядом со зданием на Менделеевской линии установлен памятник первому российскому академику - М. В. Ломоносову. Это один из лучших городских памятников второй половины XX в. Памятник создан в 1983-1986 гг., скульпт. В. Д. Свешников, Б. А. Петров, арх. И. А. Шахов, Э. А. Тяхт. (по материалам [])

В адресных и справочных книгах "Весь Петербург", "Весь Петроград" и "Весь Ленинград" указывается, что в доме по адресу наб. Университетская 5 - линия Университетская 1 жили сотрудники институтов Академии Наук. Жили ли они в самом здании или в дворовом корпусе (?)

По этому адресу жили: 1891 - 1896 астроном академик О. А. Баклунд (Адресная крига г. С-Петербурга на 1892. С. 13, на 1893. С. 19, на 1894. С. 24, на 1895. С. 23, на 1896. С. 24) 1921 - 1930 востоковед академик В. В. Бартольд (ВПг на 1922. ч. 2 Адресный указатель квартитных адресов Стб. 161, ВЛд на 1924. O. III. C. 18, на 1925. С.27, на 1926. O. XI. C. 25, на 1927. С. 31, на 1928. С. 39, на 1929. С. 42, на 1930. С. 35) 1850-е естествоиспытатель академик К. М. Бэр (Путеводитель 60000 адресов из С-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Гатчины и прочая 1854 С-Петербург ч. 1-я С. 47) 1922 - 1930 зоолог А. А. Бялыницкий-Бируля (ВПг на 1923. O. XI. C. 82, ВЛд на 1924. O. X. C. 40, на 1925. С. 58, на 1926. O. III. C. 53, на 1927. С. 66, 1928. С. 83, 1929. С. 90, на 1930 С. 77) 1850-е астроном академик В. К. Вишневский (Путеводитель 60000 адресов из С-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Гатчины и прочая 1854 С-Петербург ч. 1-я С. 61) 1840-е химик, академик Г. И. Гесс (К. М. Нистрем Адрес-календарб санктпетербургских жителей 1844. С. 394) 1895 - 1899 сейсмолог академик Б. Б. Голицын (ВПб на 1896. O. III. С. 84, на 1897. С. 106, на 1898. С. 140, на 1899. С. 139) 1891 - 1916 востоковед академик К. Г. Залеман (Адресная книга г. С-Петербурга на 1892. С. 71, на 1893. С. 105; ВПб на 1894. O. III. C. 86, на 1895. С. 85, на 1896. С. 120, на 1897. С. 153, на 1898. С. 200, на 1899. С. 201, на 1900. С. 217, на 1901. С. 208, на 1902. С. 233, на 1903. С. 243, на 1904. С. 239, на 1905. С. 238, на 1906. С. 245, на 1907. С. 259, на 1908. С. 279, на 1909. С. 288, на 1910. С. 313, на 1911. С. 325, на 1912. С. 328, на 1913. С. 229, на 1914. С. 241, ВПг на 1915. С. 239, на 1916. С. 248) 1921 - 1925 историк академик В. М. Истрин (ВПг на 1922. ч. 2 Адресный указатель квартирных адресов. Стб. 194, ВЛд на 1924. O. X. C. 112, на 1925. С. 164) 1928 - 1929, 1937 - 1941, 1945 кораблестроитель академик А. Н. Крылов (ВЛд на 1929. O. XI. C. 318; список абонентов ЛГТС на 1940 год С. 107) В 1948 г. на фасаде здания была установлена мемориальная доска (архитектор В. И. Каплан-Ингель) с ошибочными датами в тексте: "Выдающийся русский ученый-математик и кораблестроитель, Герой Социалистического Труда, академик Александр Николаевичжил в этом доме с 1937 по 1945 год". В 1941-1945 гг. он был эвакуирован в Йошкар-Олу, а затем в Казань. 1850-е естествоиспытатель академик А. Ф. Миддендорф (Путеводитель 60000 адресов из С-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Гатчины и прочая 1854 С-Петербург ч. 1-я С. 61.) 1925 - 1926 физиолог Д. Н. Насонов (ВЛд на 1926. O. XI. C. 246) 1923 - 1925 зоолог академик Н. В. Насонов (ВЛд на 1924. O. X. C. 187, на 1925. С. 276) 1923 - 1935 геофизик ч. кор. АН СССР П. М. Никифоров (ВЛд на 1924. O. X. C. 191, на 1925. С. 282, на 1926. O. XI. C. 251, на 1927. С. 314, на 1928. С. 392, на 1929. С. 430, на 1930. С. 421, на 1931. С. 332, на 1933. O. XV. С. 275, на 1934. O. XIV. С. 284, на 1935. С. 214) 1891 - 1906 физиолог академик В. Ф. Овсянников (Адресная книга г. С-Петербурга на 1892. С. 140, на 1893. С. 203; ВПб на 1894. O. III. C. 275, на 1895. С. 293, на 1896. С. 229, на 1897. С. 290, на 1898. С. 385, на 1899. С. 389, на 1900. С. 422, на 1901. С. 416, на 1902. 458, на 1903. С. 480, на 1904. С. 473, на 1905. С. 467, на 1906. С. 481) 1906 - 1931 востоковед академик С. Ф. Ольденбург (ВПб на 1907. O III. C. 518, на 1908. С. 553, на 1909. С. 577, на 1910. С. 621, на 1911. С. 651, на 1912. С. 657, на 1913. С. 468, на 1914. С. 483, на 1915. С. 481, на 1816. С. 498, на 1917. С. 503, на 1923. O. XI. C. 369, на 1924. X. С. 197, на 1925. С. 291, на 1926. O. XI. C. 258, на 1927. С. 323, на 1928. С. 404, на 1929. С. 449, на 1930. С. 436, на 1931. С. 342) 1921 - 1931 этнограф Э. К. Пекарский (ВПг на 1922. ч. 2 Стб. 229, на 1924. O. X. C. 205, на 1925. С. 303, на 1926. O. XI. C. 269, на 1927. С. 337, на 1928. С. 420, на 1929. С. 461, на 1930. С. 453, на 1931. С.356) 1894 - 1897 зоолог академик Ф. Д. Плеске (Адресная книга г. С-Петербурга на 1895 год ч. II. C. 317; ВПб на 1896. O. III. C. 347, на 1897. С. 313) 1850-е ботаник академик Ф. И. Рупрехт (Путеводитель 6000 адресов из С-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Гатчины и прочая 1854 С-Петербург ч. 1-я С. 188) 1915 - 1917 метеоролог академик, генерал-лейтенант М. А. Рыкачев (ВПг на 1916. O. III. C. 591, на 1917. С. 596) 1909 - 1914 языковед академик Ф. Ф. Фортунатов (ВПб на 1910. O. III. C. 889, на 1911. С. 937, на 1912. С. 945, на 1913. С. 666, на 1914. 694) 1902 - 1917 языковед академик А. А. Шахматов (ВПб на 1903. O. III. C. 730, на 1904. С. 722, на 1905. С. 714, на 1906. С. 732, на 1907. С. 785, на 1908. С. 835, на 1909. С. 873, на 1910. С. 936, на 1911. С. 987, на 1912. С. 996, на 1913. С. 701, на 1914. С. 732, ВПг на 1915. С. 728, на 1916. С. 752, на 1917. С. 756) 1892 - 1893 зоолог академик А. А. Штраух (Адресная книга г. С-Петербурга на 1893. ч. II. C. 314) 1924 - 1931 востоковед академик Ф. И. Щербатской (ВЛд на 1925. O. X. C. 459, на 1926. O. XI. C. 401, 1927. С. 503, на 1928. С. 629, на 1929. С. 689, на 1930. С. 649, на 1931. С. 534) (добавил )

38 комментариев 38 комментариев 26881 просмотр 26881 просмотрДобавил: Shuba, 30 Января 2008, 19:43

Редактировано: 22 Января 2023, 21:21

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house419.html' target='_blank'>Академия наук на Citywalls.ru</a>

Всего 38 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32492

Готовится: 83

Улицы: 2717

Архитекторы: 4171

Посетители

Участников: 6

Гостей: 1009

Зарегистрировано: 14596

Всего сегодня: 4430

|

Действительно, халтура - незачет Арнольду Францевичу...

Арнольд Францевич Бальдингер (Baldinger Arnold Karl) (1850-1911) (Австрия)

Художник и гравер Арнольд Карл Бальдингер родился в Вене, и в возрасте 26 лет переехал в Санкт-Петербург. Здесь он активно сотрудничал с журналом «Всемирная иллюстрация»; в 1890-е гг. начал работать в Экспедиции заготовления государственных бумаг.