|

Публикация

Баня для гарнизона крепости - Жилой домБаня для гарнизона крепости - Жилой дом Петропавловская крепость, дом 17 Утраченное здание 1905 - баня двухэтажная (сообщил сотрудник музея в интервью 5 каналу) 1932-46 - реконструкция под жилой дом с надстройкой двух этажей. 1967 г. - снесён в конце года.

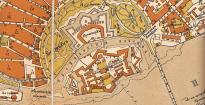

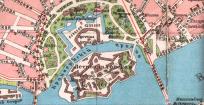

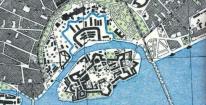

Все карты предоставлены с сайта . Почему дом, видный на и более поздних, на схемах вплоть до конца 1930-х гг. отсутствует - не понятно! Впервые он появляется на карте РККА 1941 г.

* - из статьи Г.М. Смирновой О "загадочном" поведении Петропавловской крепости 27-28 февраля 1917 г. и его последствиях. "Коломенские чтения" 2017, стр. 132-145. ** - "По скудным мемуарным записям можно судить, что часть схваченных в Петрограде заложников свозили в Трубецкой бастион. Там содержали в камерах. А потом подводили к стенке у дровяных сараев, которые располагались как раз у стен Головкина бастиона, и пускали пулю в лоб."

В начале 1960-х на Заячьем острове было 10 густонаселенных жилых домов. В 1954 г. весь комплекс зданий Петропавловской крепости, за исключением Монетного двора, был передан Музею истории Ленинграда, но пришлось еще очень долго отвоевывать помещения под музейные экспозиции у Ленинградского военного округа, занимавшего тогда большую часть территории, и других располагавшихся здесь организаций. Переселение жителей планировали закончить то к 1960 г., то к 1962, но так и не завершили. Воспоминания Б. Кирикова. 31.08.2010

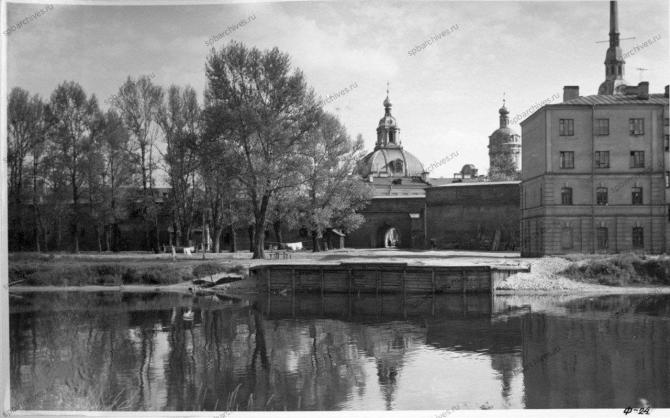

* - 1956 Петропавловская крепость. Дети дома №17. Автор: Буденков П. А. Справа сараи дома, пристроенные к Головкину бастиону, за забором воинские склады, за деревьями Кронверкская куртина, сам дом слева, его не видно. Девочки слева направо: Зоя, ?, Таня, Оля, Галя, Лена с сестрой, Люба, Вера. ** - 1958-62 Головкин бастион с птичьего полёта. Слева от дома, за стеной на территории крепости - воинский автопарк. Справа, в нише бастиона, двухэтажные сараи с дровами, которыми отапливались некоторые жилые дома крепости. Сараи сгорели со второго поджога осенью 1966 г. *** - 1920 г. Петропавловская крепость с пешеходным Иоановским и разрушенным в конце 1920-х гг. Кронверкским мостом через Заячью протоку, соединявшим проезд из крепости через Кронверкские ворота. В 1938 г. в западной части Заячьего острова был построен новый пешеходно-автомобильный Кронверкский мост (на фото отсутствует)

Публикация написана по материалам

Заячья протока - Кронверкский пролив. «...Случай такой произошел под стенами Петропавловской крепости, на берегу Заячьего протока, как жильцы городского острова в пятидесятые годы именовали нынешний Кронверкский пролив, против императорского Арсенала... Проезжая часть по берегу протока, как ныне, напрочь отсутствовала. Места сии считались захолустными, хотя и находились в абсолютном центре города. В ту пору, под стенами крепости на берегу протока, ближе к Иоанновскому мосту, нелепо торчал четырехэтажный коммунальный дом, оставшийся от прошлых времен, с ободранной войной штукатуркой, лишенный какой-либо архитектуры. Торчал он, как бельмо на глазу, как абракадабра, на фоне трезинивского шедевра, возникший по недосмотру или наглости кого-то в неизвестные времена. Обитали в нем опущенные питерские людишки – шантрапаи, как обзывали их на Петроградке. Весь берег вдоль стен Петропавловки со стороны пролива тогда был абсолютно заброшен. Завален выкинутым водою топляком, поросший бурьяном и редким ивняком. На нем можно было обнаружить множество разнообразных предметов: труб, кусков металла, всяческой проволоки, вплоть до колючей, оставшейся с войны. Крепость в блокаду была военным объектом. ... Обширный, протянувшийся от Иоанновского до Кронверкского моста, берег под стенами крепости никому не принадлежал, то есть практически был забыт городом и от того представлял собой удобную территорию для всякого рода расшатанных людишек. На нем, ближе к Кронверкскому мосту, почти каждый день местная петроградская шпана жгла костры, пекла картошку, жарила пойманных голубей и бражничала». . Царский ужин (питерские бывания)

До того, как началась грандиозная реконструкция территории вокруг крепости и здания артиллерийского музея, прямо за этим забором , находилась рыболовецкая артель. Свои баркасы они держали на Кронверке и мои родители всегда отсюда приносили домой миногу и корюшку в сезон. Сквозной дороги вдоль Кронверка не было, а калитку для экскурсантов открывали одновременно с калиткой в воротах музея. На территории между этим забором и стенами музея снимали фрагмент фильма "На пути в Берлин", эпизод с освобождением концлагеря. Помню, что в съёмках были задействованы танки.

Кронверкская (Троицкая) набережная. Протяжённость 268,0 м (от Троицкого моста до Иоанновского моста).

2-й Крепостной мост (Кронверкский мост у Кронверкской куртины - см. ) После начала Крымской войны 1855 г. "Для оперативного сообщения между крепостью и Арсеналом был наведен мост на плотах. Мост просуществовал семь лет, и в 1862 г. был одобрен проект «постоянного деревянного моста через Кронверкский пролив для сообщения с новым Арсеналом», составленный инженером подполковником Алексеевским. Мост разместился в направлении с юга на север от правого фаса бастиона Анны Иоанновны к правому крылу нового Арсенала и состоял из 12 пролетов, один из которых был разводным. Мост имел особое назначение: по нему доставлялось в Арсенал артиллерийское вооружение большой тяжести, в связи с чем мост охранялся и свободное пешеходное движение по нему было запрещено" Мост был разобран до постройки в 1938 г. современного , но "точная дата его уничтожения пока остается неизвестной."

Мост был разрушен в начале 1930-х гг. (на он ещё есть)

19 комментариев 19 комментариев 2013 просмотров 2013 просмотровДобавил: Риэлтор, 26 Ноября 2022, 20:06

Редактировано: 29 Мая 2025, 10:06

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house33807.html' target='_blank'>Баня для гарнизона крепости - Жилой дом на Citywalls.ru</a>

Всего 19 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32790

Готовится: 89

Улицы: 2743

Архитекторы: 4203

Посетители

Участников: 10

Гостей: 584

Зарегистрировано: 15040

Всего сегодня: 2441

|

Виноват, некропост запостил. Дату не глядел.