|

Публикация

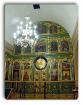

Церковь св. Сампсония Странноприимца - Сампсония Странноприимца соборФото - , 04.2018. Церковь Св. Сампсония Странноприимца - Собор во имя св. Сампсония Странноприимца барокко Пам.арх. (фед.) 1728-1740 - автор не установлен

Филиал музея

Службы совершаются по расписанию

Чертежи домов, зданий приюта Сампсониевского благотворительного общества, Сампсониевского христианского братства; торговых помещений В. И. Гунибина и П. Никитина и частного магазина Е. И. Кузнецовой на участке, принадлежавшем собору св. Сампсония Странноприимца по Б.Сампсониевскому пр., 37а, 37б, 37в, 39, 41 и Нейшлотскому пер., 2. 1864–1914. л.224 ()

* Лавры монастыри и храмы на св. Руси. С-Петербургская епархия СПб 1909 г. ** Кедринский А., Колотов М., Ометов Б., Раскин А. "Восстановление памятников архитектуры Ленинграда" Л., 1989

После Полтавской победы, произошедшей 27 июня 1709 г. в день св. Сампсония Странноприимца, Петр I повелел построить у Выборгского тракта церковь в память о победе. Это был первый в Петербурге храм-памятник, построенный в честь военной победы России. Петр лично участвовал в закладке храма в конце ноября 1709 г.

Высота собора – 35 м, высота колокольни - 37,5 м. Колокольня возведена одновременно с храмом и решена в той же стилистике. Достопримечательностью колокольни является ее главный колокол – один из самых больших колоколов, сохранившихся до настоящего времени в Петербурге. Отлит он в 1763 г. в Москве.

В 1909 г. перед собором установили памятник Петру I работы скульптора М. М. Антокольского, торжественно открытый во время празднования 200-летия Полтавской победы. После революции памятник был снят. В мае 2003 г. перед собором вновь установили бронзовую статую Петра I.

"В результате реставрационных работ храм был освобожден от позднейших пристроек - часовни, сторожки и соединительного коридора. По проекту Лансере, вместо коридора, к западному фасаду собора пристроили теплую паперть, при создании которой был использован кирпич от сломанных построек. По его же проекту на барабане центральной главы устроили четыре декоративных окна с барочными наличниками., выполнили некоторые элементы декоративной отделки <...> По проекту Аплаксина были восстановлены утраченные элементы архитектурного декора - наличники, русты. Заложены поздние проемы, окрашены стены, главы и крыши (Мастер С. Е. Вьюгин), позолочены кресты главка и грани шатра колокольни. <....> Существенной реконструкции подверглось и инженерно-техническое оснащение храма. Так в самой церкви было устроено центральное паровое отопление и вентиляция. В алтарях появились камины и водопроводные краны, был заново настлан пол , отремонтированны двери и оконные рамы. Устройством центрального отопления занимался А. К. Тайпале, водопроводными работами - Ф. Е. Гольштете. В южном крыле колокольни установили электрический трансформатор, сюда же из северного крыла перенесли лестницу, ведущие на верхние ярусы колокольни. В противопожарных целях ее сделали частично каменной, частично металлической. по ой же причине деревянные площадки под колоколами заменили бетонными по металлическим балкам, трансформатор изолировали от лестницы бетонной стеной, а в храме установили два противопожарных крана с брандспойтами. В освободившемся северном крыле колокольни разместили еще одну часовню. (А.Е. Белоножкин Санкт-Петербургский епархиальный архитектор А. П. Аплаксин. СПб: Невский мир, Лики России, 2013. С. 159-161., добавил )

В 1885 г. на могиле А. П. Волынского, А. Ф. Хрущова и П. М. Еропкина, казненных во времена бироновщины, поставлен бронзовый памятник по проекту скульптора А. М. Опекушина и архитектора М. А. Щурупова. [*] - Памятники архитектуры Ленинграда. - Л., Стройиздат, 1972 г

Сампсониевский собор включен в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге (Постановление правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г.) В состав ансамбля входят: 1) колокольня, 1728-1740 гг. 2) могила Волынского А. П. (1689-1740), Еропкина П. М. (1698-1740), Хрущова А. Ф. (1691-1740), участников заговора 1740 г., 1885 г. (надгробие), ск. Опекушин А. М., арх. Щурупов М. А. 3) надгробия, XVIII-XIX вв. 4) ограда, 1909 г., арх. Лансере Н. Е. 5) сад, XVIII-XIX вв. 6) собор, 1728-1740 гг., 1761 г. 7) , 1909 г., гражд. инж. Аплаксин А. П. 8) , 1909 г., гражд. инж. Аплаксин А. П. (добавил )

13 комментариев 13 комментариев 23065 просмотров 23065 просмотровДобавил: Наталия, 21 Мая 2009, 21:46

Редактировано: 3 Марта 2025, 18:06

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house6086.html' target='_blank'>Церковь св. Сампсония Странноприимца - Сампсония Странноприимца собор на Citywalls.ru</a>

Всего 13 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32747

Готовится: 82

Улицы: 2734

Архитекторы: 4194

Посетители

Участников: 6

Гостей: 1319

Зарегистрировано: 14952

Всего сегодня: 28815

|

Александр Суворов считал, что у Петра I — полководца нужно учиться побеждать. Он знал все победы, одержанные петровскими войсками, и хорошо изучил ход сражений, в которых участвовал ингерманландский пехотный полк.

Когда поручик Суворов бывал по каким-либо служебным делам на Выборгской стороне и оказывался вблизи церкви Сампсония Странноприимца, расположенной на Большой Сампсониевской перспективе (ныне проспект Карла Маркса, 41), он, вероятно, посещал эту церковь — памятник Полтавской победы. В ту пору в Петербурге, произнося наименование этой церкви, обязательно добавляли, уточняя место ее расположения, "что в Синявине батальоне". Вдоль Большой Сампсониевской перспективы располагалась слобода Синявина батальона (по фамилии начальника Канцелярии городовых дел), где жили строительные рабочие низшие служащие Канцелярии,

Подходя к собору, Суворов видел близ церковной ограды могилы погребенных здесь противников недавнего немецкого засилья А. П. Волынского, А. Ф. Хрущова и П. М. Ерошкина - единомышленников его отца. Все трое были обезглавлены после пыток 27 июня 1740 года. Их тела были преданы землевблизи собора. О мученической смерти российских патриотов Суворову было хорошо известно.

Пример их борьбы за благо отечества был поучителен. Не случайно впоследствии поэт-декабрист К. Ф. Рылеев писал в 1822 году о патриоте-мученике А. П. Волынском:

Сыны Отечества! в слезах

Ко храму древнего Самсона!

Там, за оградоій при вратах,

Почнет прах врага Биропа.

Отец семейства! приреди

к могиле мученика сыпа:

да закипит в ero груди

Святая ревность гражданина!

Ингерманландский полк внес свой вклад в победу русских подПолтавой, и Суворов законно гордился своей принадлежностью к этому полку.

Ежегодно 27 июня перед зданием Сампсониевской церкви проводился военный парад. В нем участвовали полки, сражавшиеся в битве под Полтавой. Поручик Ингермаиландского пехотного полка Суворов всегда был здесь в этот день.

Хорошо зная историю своего полка, Суворов мог легко представить себе любую из его героических страниц: участие под командованием фельдмаршала Б. П. Шереметева в Прутском походе против турок или действия полка в районе Нижней Вислы в составе Померанской армии под командованием А. Д. Меншикова. Особенно отличился полк во время морского Гангутского сражения. В мае 1714 года солдаты-ингермандандцы вошли в состав десантных и гребных команд флота из девяноста девяти галер. Часть полка была включена в состав корабельного флота. Галерным флотом командовал генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, корабельным — Петр І.

Гангутский бой, о котором в полку бытовали предания, начался в третьем часу дня 27 июля 1714 года. Русские галеры атаковали и стали брать на абордаж корабли шведской эскадры адмирала Эришильда. Шведы яростно сопротивлялись. В этом бою группа гренадеров-ингерманладцев во главе с капитаном Бакеевы захватила в плен самого адмирала, пытавшегося в суматохе боя уйти на небольшой шлюпке. Прошло более сорока лет, а об этом эпизоде старослужащие рассказывали молодым офицерам и солдатам с таким воодушевлением, как будто они сами громили шведов и брали в плен шведского адмирала.

О воинской службе офицера А. В. Суворова в Ингерманландском пехотном полку не сохранилось документально подтвержденных сведений. Тем более что и прослужил он там недолго. Однако за короткое время Александр Васильевич познакомился с патриотически настроенными офицерами, взгляды которых по поводу засилья чужеземцев накомандных постах совпадали с его взглядами. Поручик Александр Суворов внимательно присматривался к своему полковому командиру — человеку энергичному и деятельному. Командиром Ингерманландского полка в то время был бригадир А. П. Мельгунов, назначенный несколько позднее директором Сухопутного шляхетского корпуса, где он последовательно заменил преподавателей-немцев, поклонников прусского короля Фридриха II, русскими офицерами. Появление Алексея Петровича Мельгунова на посту директора корпуса положительно сказалось и на подготовке офицерских кадров. Одним из главных дел нового директора было устройство типографии при Шляхетском корпусе. Он справедливо считал, что печатание в ней книг, сочиненных преподавателями корпуса. будет содействовать «быстрому и надежному введнию русского преподавания».

____________________________________________________________

Г.И. Меерович, Ф.Б. Буданов, Суворов в Петербурге - Л.: Лениздат, 1978, с. 67-70